Н.А. Яковлева продолжает:

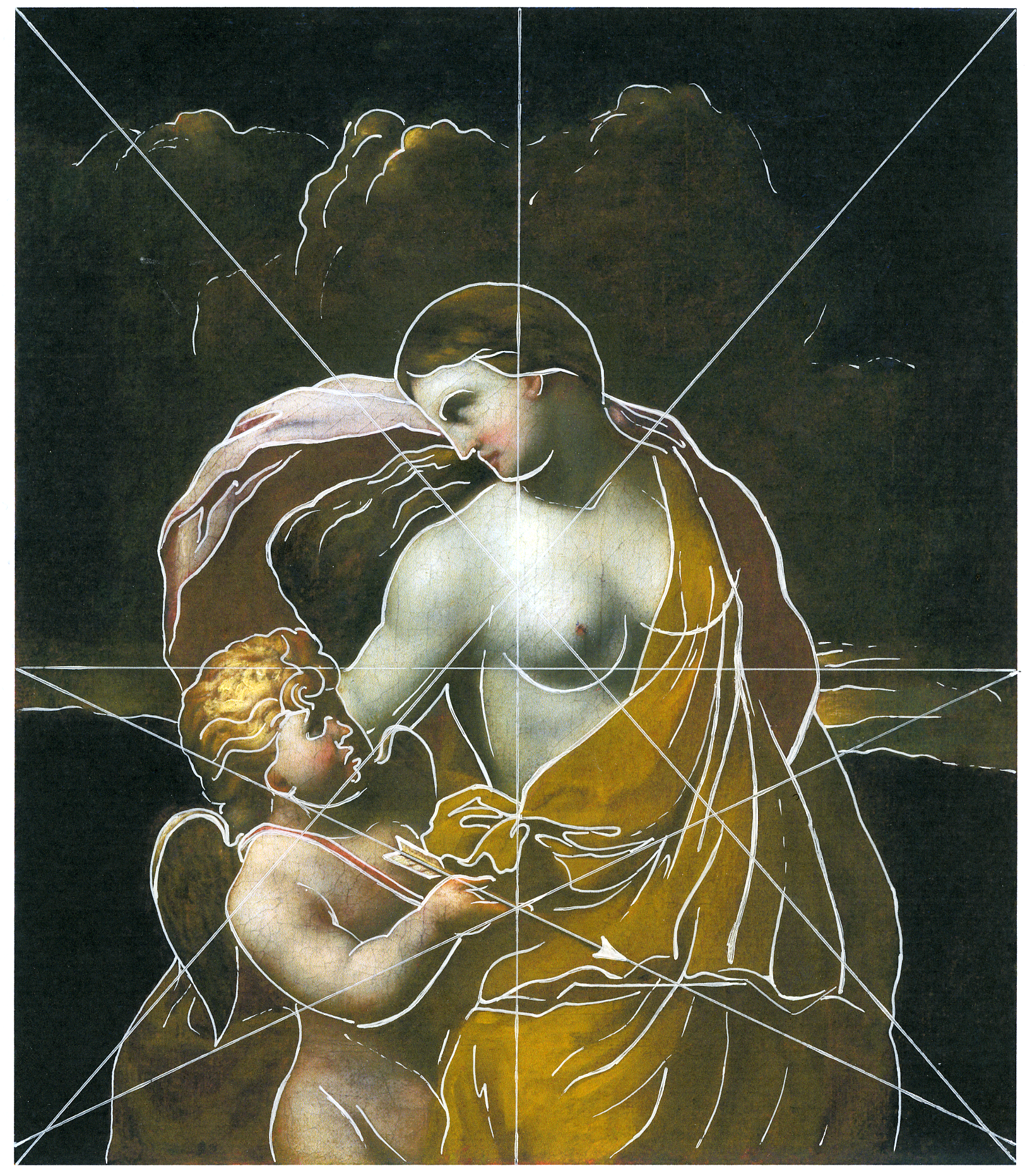

Ил. 18. К композиционному анализу Н.А. Яковлевой - Н.М. Канаковой

Если бы не копия, выполненная Матвеевым (?) на деревянной дощечке, автора картины должно было бы искать даже не среди мастеров эпохи барокко — меж русских романтиков. Но где те русские романтики — и где Матвеев?

Если бы не русские материалы, использованные художником, — диапазон возможных авторов расширился бы неимоверно. Но есть то, что есть. А пока — единственный из русских художников первой половины XVIII века, по уровню мастерства сопоставимый с автором /обнаруженного-В.Г./ холста ”Венера и Амур“ — любимец Петра I, ”добрый мастер“ Иван Никитин». (Конец цитаты).

В том, 2008-м, году звучащие в тексте Н.А. Яковлевой сомнения по поводу сюжета и авторства Никитина были не понятны автору этих строк, ведь основные аргументы были им предъявлены уже тогда, через несколько лет после завершения технических экспертиз. Все же казалось, что продолжительное сопротивление и стойкие сомнения опытного специалиста должны были иметь рациональное объяснение. И лишь со временем стала более понятна их причина.

Ведь Ивана Никитина, до нашего открытия факта амстердамского ученичества, всегда и единодушно считали талантливым самоучкой, наверняка не получившим хотя бы начального европейского образования ни общего, ни в области масляной живописи европейской школы. (Мы показали несостоятельность гипотез об обучении Никитина "с нуля" Таннауэром и, тем более, К. де Брюйном). Вот и возникало противоречие между этим казавшимся неоспоримым фактом и вышеприведенным выводом Н.А. Яковлевой об исключительных художественных достоинствах произведения.

В этом месте мы и подошли к описанию роли «венецианского» холста в открытии факта амстердамского ученичества Ивана Никитина, опубликованного мною в 2015 году30. Она, эта роль, станет понятной, однако, только в свете ряда конкретных качеств изображения на холсте.

Его анализ показал, что, вопреки намеренной статичности двух главных фигур, на полотне динамично разворачивается сложный сюжет по знаменитой античной легенде о любви Венеры к Адонису, в конце которой герой трагически гибнет от клыков кабана.

Образами же главных фигур, Венеры и Амура, художник воспроизводит начальную сцену античной поэмы. Тот ее момент, в котором Венера ощутила внезапный шок от проникновения в грудь любовного яда - через царапину стрелой перепуганного сынишки Амура. (Поэтому я дал работе название «Венера, раненная стрелой Амура»).

Но над ее головой, в облаках, в трех смутных образах возникших пророческих видений, проступают страшные сцены гибели Адониса от клыков кабана. Контур морды зверя в луче света - в центре, у разверстого горла падающего героя. Слева от центра — его обезглавленное туловище, а справа — отделенная голова, с ниспадающей волной темной крови (ил. 19).

Ил. 19. Область фантомов на обнаруженном холсте

Московит с живым воображением, насмотревшийся еще мальчишкой публичных казней с отсечением головы, и должен бы воображать себе ужасную сцену непременно с обильным потоком крови.

Призрачность трех фантомных образов в облаках не является неким манерным трюком. Она от сюжета, она отделяет мир пророческих видений Венеры от реальности изображенного момента. Вот так перед нами на полотне разворачивается знаменитый сюжет, но преломленный в ментальности художника из суровой московской "Гипербореи".

Выпадает из кровавой картины жуткого видения Венеры лишь одна противоречащая деталь: незлобивость, почти добродушие, освещенной мордочки "свирепого вепря"" (ил. 19).

Она, эта деталь, требует особого внимания. (Вообще говоря, приступая к изучению работ Никитина, разумно начинать с поисков очевидных, на первый взгляд, "несуразностей"). Разрешение указанного противоречия потребует специального анализа первичных источников.

Из античных поэтических произведений, живописующих эпизод гибели Адониса от клыков кабана, сохранились лишь тексты римлянина Овидия в его «Метаморфозах» (I век н. э.) и грека Феокрита в стихе «Гибель Адониса», (III век до н. э.). В версиях этих двух античных поэтов имеется разительное отличие в объяснении причин нападения зверя на героя. Оно предполагает совершенно иное живописное или пластическое воплощение эпизода в зависимости от лежащего в первооснове античного оригинала. Как мы показали в книге "феномен живописца Ивана Никитина" 2015 года (с. 54-62), на картине сцена в облаках гибели Адониса представлена не в жесткой версии римлянина Овидия, а в мягком и двусмысленном варианте грека Феокрита. Этот важный тезис, чреватый последствиями, нуждается в пояснениях.

Феокрит — поэт эллинистического мира времён Птолемея II Филадельфа. В Риме же, при позднем Августе, нравы были совсем иными. Так, Овидий, как считалось, был сослан императором за излишние вольности в своей эротической «Науке любви».

У Овидия дикий Вепрь, свирепый и ужасный, раненный копьём Адониса, догоняет обратившегося в паническое бегство героя и наносит «бивнями» павшему оземь смертельную рану. Поэта не интересует дальнейшая судьба кровавого убийцы. У Феокрита же:

«Адониса Киприда, когда узрела мертвым,

Эротам повелела, чтоб кабана поймали».

Отловленный кабан оправдывается пред грозной Афродитой (Кипридой) такими вот стихами:

«Клянусь тебе, Киприда,…

Что юношу-красавца

Я погубить не думал.

Я в нем увидел чудо,

И, не стерпевши пыла,

Впился я поцелуем

В бедро его нагое».

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек).

По Феокриту чудовище поражает Адониса случайно, стремясь поцеловать красавца, что мы и видим на картине в центральной фантомной сцене в облаках. Поскольку для православного русского человека более естественно изобразить поцелуй в губы, а не «в бедро его нагое», смертельная рана должна была случиться именно в горло жертвы.

Нам было важно показать, что именно редкий вариант грека Феокрита сцены нападения кабана на Адониса господствовал в гедонистической Венеции начала XVIII века, то есть ко времени прибытия туда Ивана Никитина. Потому что этот факт указывает на дату и место создания картины «Венера, раненная стрелой Амура».

Ограничимся здесь лишь одним из приводившихся нами аргументов, наиболее наглядным. Речь пойдет о скульптуре замечательного итальянского мастера, созданной в начале XVIII века на сюжет гибели Адониса.

Во-первых, потому, что эта вещь хорошо известна российской публике, ею и сегодня можно восхищаться в Эрмитаже.

Во-вторых, — что чрезвычайно существенно — произведение было завершено всего за несколько лет до прибытия Никитина в Венецию. В 1716-м, году приезда русского художника в Италию, оно всё еще было доступно для созерцания во дворце куриального кардинала Франческо Берберини (младшего), мецената и коллекционера.

Поскольку на родине мастера эта работа, (предназначавшаяся итальянским правительством в дар европейским монаршим особам), пользовалась широкой известностью и шумным успехом, она позволяет судить о господствовавшем в Италии, в начальные десятилетия XVIII века, варианте античной легенды о гибели Адониса.

Мы имеем в виду, конечно, знаменитый эрмитажный мрамор «Гибель Адониса» (в Большом итальянском просвете), завершённый Джузеппе Маццуола (1644-1725) к 1710 году (ил. 19а).

Ил. 19а. Маццуола. Гибель Адониса. 1709. ГЭ

Современные нам комментаторы, не заглядывавшие в тексты античных поэм, обычно указывают, что скульптура создана на "стандартный" сюжет Овидия. Но так ли это? Воздавая должное мастерству владения материалом, специалисты музея в качестве основной претензии к скульптору указывают на недостатки второстепенной фигуры композиции — кабана.

«Рука, которой Адонис касается кабана, остановила движение, и оно кажется застывшим. Да и кабан, поднявшийся на задние ноги, словно послушная собачонка, отнюдь не является равноценным участником драматической сцены: он не догоняет и не опрокидывает героя. Изображения борьбы нет».

Действительно, борьбы нет. Но этот недостаток данного мрамора обратится в неоспоримое достоинство, если осознать, что Маццуола ваял не овидиев, а феокритов вариант легенды, не нападение дикого, свирепого Вепря, а последствия несчастливого поцелуя расстроенного печальным исходом кабана. Мы показали в упомянутом выше месте, каким необычайным успехом как раз в то время пользовалась в Италии поэма Джамбаттиста Марино, воспевавшая легенду об Адонисе именно в варианте Феокрита.

Вот почему в скульптурной группе Джузеппе Маццуола, ученика Лоренцо Бернини, несомненно, также почитателя Джамбаттиста Марино, следует увидеть кабанчика в позиции растерянного раскаяния (посмотрим на его лапки!).

Таким образом, именно вариант грека Феокрита сцены нападения кабана на Адониса господствовал в гедонистической Венеции начала XVIII века, что указывает на дату и место создания картины «Венера, раненная стрелой Амура».

Продолжим изучать изображение на этом холсте (ил. 1).

У Никитина в картине, как обычно, нет случайных деталей. Если какие-то из них кажутся странными, то лишь по нашему недопониманию. Не случайно упал световой луч на голову Амура, потрясенного внезапной переменой в лице раненной матери, на его вздыбленные волосы. Не случаен свет от "внутреннего" источника внизу правой груди Венеры - то полыхнувший огонь страсти, проступивший даже сквозь плащ на ее левой груди.

Другие детали изображения на холсте показывают доскональное знание Никитиным стержневого сюжета древней легенды в ее основной, признаваемой тогда в Европе, версии - «Метаморфоз» Овидия. Изобразил же художник побережье (ил. 1), которое покидает Венера после укола стрелой Амура (525):

«Рана была глубока, обманулась сначала Венера.

Смертным пленясь,покидает она побережье Киферы».

Почувствовал русский художник Никитин и поэзию древних финальных строк римлянина (725):

«….......Останется памятник вечный

Слез, Адонис, моих; твоей повторенье кончины

Изобразит, что ни год, мой плачь над тобой безутешный!

Кровь же твоя обратится в цветок».

(Перевод С.В. Шервинского31).

И вот, возникает на его картине, слева внизу от фигуры Амура, обещанный Венерой памятник ее слезам по Адонису, на пьедестале которого совершается овидиева метаморфоза (ил. 20). Из темнеющих сгустков крови героя рождается образ распускающегося цветка.

И тут же предостережение, уже в мыслях самого художника - второй метаморфозой такого вот цветка. Наверх, - в крыло зачинщика трагедий, кругом виновного бога любви и страсти - Амура. Возможно, Никитин знал, что любвеобильный Овидий был жестоко изгнан престарелым императором Августом, как принято было считать, из за своей эротической "Науки о любви".

(На ил. 20 представлен соответствующий фрагмент снимка холста в процессе его расчистки).

Ил. 20. Метаморфоза цветка на крови (слева от Амура)

И ниже у Овидия (735):

«...Не минуло полного часа, -

А уж из крови возник и цветок кровавого цвета...»

Овидий прослеживает эту метаморозу, определяет даже форму цветка (735):

«Схожие с ними цветы у граната...

Цветет же короткое время, слабо держась на стебле,

Лепестки их алеют недолго...».

(Мы же отметим, что темнокрасный бутон женского экземпляра цветка граната выглядит «устойчивым», имеет широкое основание и представляет собой мясистую трубочку. Мужские же цветы стерильны и, удивив мир своей красотой, опадают. Передать особенности южного растения на полотне мог тот художник, кто видел его цветы воочию).

Этим, однако, не исчерпываются все секреты поразительного изображения на картине "Венера, раненная стрелой Амура". В статичной сцене на полотне как будто бы нет дуновения ветра: застыли спадающие книзу складки одежды Венеры. Там лишь след от пронесшегося первого порыва: «вспенилась» пузырем накидка богини, изменившая цвет (ил. 21).

Ил. 21. Фрагмент. Изменение цвета накидки

Овидий, (730):

« ...Так молвив, душистым

Нектаром кровь окропила его. Та, тронута влагой,

Вспенилась. Так на поверхности вод при дождливой погоде

Виден прозрачный пузырь».

Но и это не все. В древнеримской поэме Овидия есть, как увидим, субтильный скрытый мотив сугубо личного характера. Сумел ли его уловить живописец из северной России, отразил ли на своем холсте?

Специалистам по античной литературе известно смиренное благоговение римлян перед Роком, настоящий культ Судьбы - как абсолютной неизбежности, неподвластной даже богам, чей пантеон включал, разумеется, и Венеру.

У римлян Судьбу антропоморфно олицетворяли Парки, почти тождественные греческим богиням Мойрам (чаще — три сестры). Даже боги не могли предугадать решения злокозненных сестер. Мотив горького бессилия перед Мойрами и есть философский стержень поэмы. Он - в сетовании ее автора, который и сам считал себя жертвой Судьбы, изгнанника Публия Овидия Назона, сосланного по капризу богоподобного Августа на побережье Понта, Черного моря, в дикую страну свирепых, как вепри, гетов и сарматов.

У Овидия Венера, «с высот увидавшая» бездыханное тело героя (720),

«...Начала себе волосы рвать и одежду,

Судьбам упреки глася, - «Но не все подчиняется в мире

Вашим правам, - говорит, ...».

Но Венера, смиренная, как и сам изгнанник Овидий, перед лицом Рока, заведомо знала, что ее руки бессильны отстранить смерть от Адониса, они только и могут, что создать постумную метаморфозу цветка на крови.

И вот, Иван Никитин, уловив в стихе овидиев стон, должен был создать для себя на полотне еще один «фантом», скрытый символ смирения - даже Венеры - перед безжалостными Мойрами. В чем он, живописец, еще свободен? В красноречивых жестах рук застывшей "статуи". Позицию правой - в моменте - стихом ему задал Овидий (525):

«Ранена, сына рукой отстранила богиня...»,

а левою он мог распорядиться и сам. Превратив ее в символ обреченного бессилия, даже богов, перед Роком, перед неотвратимостью Судьбы. Соответствующий фантом чуть проступает справа, за краем желто-коричневого плаща, - на снимке картины, очищенной от наслоений лака (ил. 22, в выделенном овале).

Ил. 22. Образ бессильной руки

Там, рассуждая с собой, Никитин писал призрачной левую руку Венеры, под локоть которой ныряет кроваво-красная накидка. Рука, изогнутая в кисти, безвольно, смиренно, безнадежно-бессильно свисает вдоль ее напряженно застывшего тела. Контур руки передан намеком, что и выдает ее мистическую роль.

(Но и это не все. На картине есть и еще один фантом: "Глаза беды", и специфический "набросок Никитина", рассмотреть которые будет логичней несколько позже).

Именно на этом этапе исследований, при осознании подлинного сюжета холста, мне впервые стала видна европейская образованность Ивана Никитина. И его рафинированное, даже изощренное, воображение художника, для развития которого одной природной одаренности было бы недостаточно.

Но даже начатки подобной классической европейской образованности невозможно было приобрести в России первого десятилетия XVIII века. Исключено, категорически, негде и не у кого.

Не у посредственного же амстердамского гравера А. Шхонебека, и не у залетного в Москву на время Корнелиса де Брюйна, скорее путешественника, чем живописца. Не у доехавшего, наконец, в 1712 году до Петербурга художника - часовщика Таннауэра, не числившего Никитина среди своих учеников. И никак не у парсунщиков Оружейной палаты, не у «персидского» армянина Богдана Салтанова, там главенствовавшего с середины XVII века.

Следовательно, в своей юности, Никитин мог их получить только в самой Европе. Здесь и лежит фундамент внутренней уверенности и точка отсчета моих поисков европейского ученичества молодого Ивана Никитина. Но эта тема ждет нас впереди.

А пока вернемся к обсуждению картины "Венера, раненнаяя стрелой Амура", чтобы суммировать некоторые из сделанных наблюдений.

В процессе работы этот живописец реализовывал свое особое творческое мышление рядом точечных художественных приемов, развивающих сюжет далеко за пределы видимого на холсте момента. Среди них — введение на периферии малозаметных символов, явных или призрачных. Только наблюдатель, разгадавший весь авторский замысел, заметит эти «фантомы» и расшифрует их смысл. Никитина, впрочем, не интересует мнение его малокультурного современника.

Нужные художнику Никитину знаковые символы, круто меняющие сюжет изображения, становятся фантомными, когда его мысль пересекает границу реального момента - в трансцендентный мир.

Конечно, появление «фантомов» на обнаруженном холсте «Венера, раненная стрелой Амура» могло быть единичным фактом, исключительно по логике конкретного сюжета. Иное дело, если введение знаковых символов, фантомных или явных, (таких, например, как узел на плаще Венеры в форме маски греческой трагедии, ил. 22), не было ситуативным, но заведомо осознавалось живописцем как самостоятельный художественный прием, открывающий для него возможность выведения сюжета за прокрустовы рамки фиксируемых на полотнах моментов.

Окажись такая гипотеза справедливой, она открывала бы перед исследователями новые горизонты. Ведь обнаружение на некой «русской» картине первой половины XVIII века подобного художественного приема, уникального в том «времени и пространстве», эквивалентно открытию на полотне собственноручной подписи Никитина. Оно будет достаточным для безусловной атрибуции картины Ивану Никитину.

Очевидно, что для доказательства «системного» характера фантомных символов на обнаруженном холсте "Венера, раненная стрелой Амура", достаточно их идентифицировать хотя бы еще на одной картине, но безусловно атрибутированной Ивану Никитину.

И ведь в том же Русском музее, на глазах его хранителей, десятилетиями находится в постоянной экспозиции истинный шедевр отечественной живописи, общепризнанный как работа Ивана Никитина: «Петр I на смертном ложе».

Я обнаружил, что на этой широко известной картине Никитина, (которую, естественно, никак нельзя отнести к портретному жанру), безусловно присутствует тот же прием — знаковые «фантомные» образы, придающие совсем иной, куда более глубокий, смысл видимому изображению.

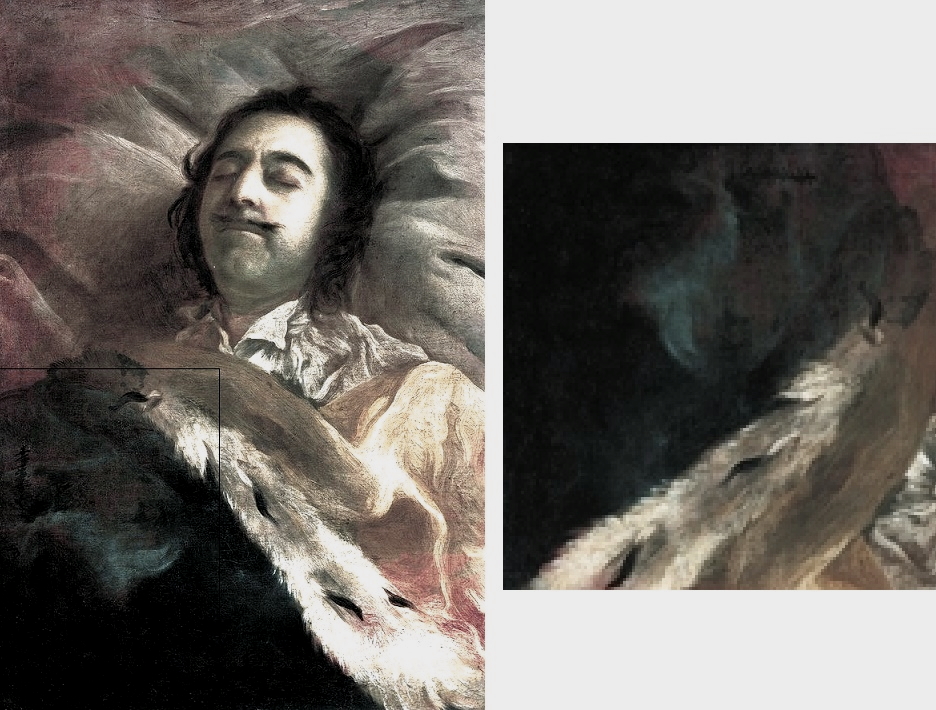

Ил. 23. Петр I на смертном ложе. ГРМ.

Там полоса горностая (ил. 23) делит плоскость полотна на две контрастирующие части, темную, ниже этой границы, и верхнюю, светлую. Ниже границы, в темной части, сосредоточен трансцендентный мир предсмертных мучений Петра, истерзанного допотопными катетерами придворного лейб-медикуса Блюментроста, а выше полосы смерти — желанное упокоение бренного тела. (Как и на «венецианском холсте», мы видим развитие сюжета вдоль диагонали, на этот раз идущей не из правого, а из левого нижнего угла картины).

Например, мы не можем не увидеть в квадрате, выделенном черной рамкой на ил. 23, туманный образ человеческого лица, разделенного на две почти равные части синеватой линией удара, постигшего перед смертью царя, ее волны, движущейся от левой к правой половине лица (справа на ил. 23, выделенный фрагмент повернут вправо на 900). Она, волна, изломана, как судорога, как предсмертная конвульсия, которая исказила истощенный лик умирающего.

Пройденная волной левая сторона лица уже безжизненна, глаз закрыт отечными веками. Вот так в темной части полотна художник воспроизводит собственные видения рассказов очевидцев об этапах болезни, жестоких, мучительных «послабляющих операций» и роковом предсмертном ударе.

Покидая по диагонали синюю зону агонии, пересекая горностаевую полосу смерти, выходим к свету посмертной жизни. Мы видим там наступившее, наконец, успокоение на лице испустившего дух Петра, но выше, напротив, в смятении мощных мазков, в миг смерти, взрывными лучами — его уходящую душу. (В дальнейших публикациях мы указали и на другие знаковые символы на этой картине, отделяющие, как и на «венецианском» холсте, реальный мир от духовного)32.

Ныне остается удивиться, как можно было не видеть, проходя на работу мимо картины, трагический фантом на прикрывающей темной мантии, образ, в корне меняющий саму суть вещи и ее глубину. То, что возносит картину в ранг самых значительных шедевров отечественного изобразительного искусства. Известен, впрочем, феномен «замыленного» глаза, который не видит, когда мозг не готов.

Я указал на эту связь обнаруженного холста с изображением в ГРМ усопшего Петра еще в 2015 году, в своей монографии «Феномен живописца Ивана Никитина» (с. 78-83), которую, как доподлинно известно, читали специалисты в профильном отделе Русского музея. Но и сегодня фантомный образ на знаменитом произведении, одном из главных сокровищ национального искусства, не видят в Русском музее Г.Н. Голдовский и С.В. Моисеева, не замечают его прямо в упор. А если все-таки увидеть, то придется соотнести видение с изображением на обнаруженном холсте.

Но вернемся к куда более сущностным материям - к двум не портретным произведениям «персонных дел мастера» Ивана Никитина.

Как и обнаруженная «венецианская» работа «Венера, раненная стрелой Амура», изображение царя Петра I на смертном ложе - картина сугубо интимная, и она, несомненно, также создавалась в моменте, только для себя, на едином дыхании, художником, потрясенным смертью своего личного великого благодетеля.

Не холоднокровным конструированием прозведения в предвкушении восклицаний эстетствующих профессиональных критиков, с многократными подходами к мольберту и мазками-доводками, а на интуиции. Без мысли о постороннем зрителе, без оглядок на грядущих гурманов мастеровитости. И совершенство сложной композиции, создаваемой быстрой кистью, также дается Никитину не расчетами с этюдными прикидками, линейками и замерами, а здесь и сейчас, интуитивно, природным дарованием и усвоенными давними уроками.

И опять: создаваемые образы были предназначены, несомненно, лишь глазам самого автора. Отсюда инстинктивное ощущение у специалистов какой-то не гламурной незавершенности, незаконченности, на которое не имеет права сдаваемая заказчику вещь. Но чуткий зритель, при всем безразличии к нему живописца, подсознанием улавливает ауру потустороннего мира. Вот почему он, этот зритель, после встречи с работой Никитина уносит с собой впечатления, не оформляемые словами. В таком почти мистическом влиянии на восприятие зрителя - феномен вещей живописца Ивана Никитина.

Две не портретные работы — изображение усопшего императора в ГРМ и обретенная «венецианская» картина «Венера, раненная стрелой Амура» - суть духовные близнецы. Обнаружение чётко определяемого фантома и на втором живописном произведении, причём таком, чья принадлежность Никитину не оспаривается, является «экспериментальным» доказательством нашего тезиса о «фантомах» Ивана Никитина как яркой составляющей его индивидуального художественного почерка.

А как частное следствие этого тезиса мы получили еще одно, независимое от предыдущих, доказательство безусловного авторства Никутина обнаруженной картины на мифологический сюжет. Доказательство это - «вещественное», не спекулятивное, не велеречиво-умозрительное, но тут же проверяемое "в живую", на самой испытуемой картине.

Этот же художественный прием мы затем доказуемо обнаружили (и опубликовали) еще в нескольких произведений Никитина.

В своей совокупности сказанное означало открытие не ситуативного, а системного характера художественного приема, что, в свою очередь, указало на существование особого художественного мышления у этого живописца.

Разгадав феномен, мы получили возможность раскрывать подлинные, скрытые дотоле глубины произведений Ивана Никитина, обращающие их в шедевры европейской живописи.

Самым ярким примером того является новое, совершенно отличное от традиционного, понимание самого известного произведения Никитина - «Портрета напольного гетмана».

Оно оказалось изображением Павла Леонтьевича Полуботка, действительно бывшего «напольным гетманом» в тот критический для него момент33.

Мы показали, что в действительности портрет напольного гетмана является сложной по замыслу картиной. Ее сюжет вписан в исторический контекст изображенного момента - посредством никитинских знаковых символов, пророчески предсказавших трагическую участь этого черниговского полковника. (К данному портрету мы еще вернемся).

Неправильно прочитывали искусствоведы и портрет Г.И. Головкина в ГТГ. На самом деле парадное изображение канцлера империи, патологического скупердяя в глазах Никитина, по-никитински же изощренно язвительное.

Но если бы только эти «пересмотры». Иван Никитин оставался настолько недооцененным как живописец, настолько недопонятым как тонкий мыслитель, как глубокая и чрезвычайно сложная, порой своенравная, личность, - что впору говорить именно об открытии неизвестного до сих пор большого русского художника.

Зримое доказательство существования сугубо индивидуального творческого метода Никитина с необходимостью, а значит, и неизбежностью, повлечет за собой - по жесткой логической цепи - целый каскад пересмотров, как интерпретаций, так и атрибуций, ряда выдающихся работ из музейных фондов. Прежде всего Русского музея, затем Эрмитажа и Третьяковской галереи, усадьбы "Кусково" и ЯХМ34.

Наиболее чувствительным для сотрудников Русского музея, вероятно, оказался наш тезис о тотальном непонимании, об ошибочности и названия, и идентификации персонажей, и атрибуции Андрею Матвееву знаменитого «автопортрета с женой» в ГРМ (ил. 24).

Ил. 24. Двойной портрет в ГРМ

Возвращение Никитину этого двойного портрета мы начали в книге «Возрождение живописца Ивана Никитина» 2017 года (с. 259-272) и подтвердили его в книге «Мир живописца Ивана Никитина» 2019 года (с. 122-153).

Кратко напомним, что указанные выше ошибки искусствоведов восходят к дарственному письму к президенту ИАХ гр. А.С. Строганову от Василия Андреевича Матвеева - сына, чрезмерно отцелюбивого и, вероятно, не слишком щепетильного старца, потерявшего родителя еще в трехлетнем возрасте.

Было показано, что на той картине и в самом деле изображены супруги, только другие: цесаревна Анна Петровна и Карл Фридрих, герцог Голштинский. Опуская всю длинную цепь доказательств, воспроизведем лишь две иллюстрации из вышеупомянутой книги 2017 года, позволяющие адекватную персонификацию изображенных. Персонажи на якобы «автопортрете» написаны в дворцовых одеждах того времени, с хорошо известными чертами лиц цесаревны и герцога (ил. 25 и 26).

Ил. 25. Сравнение с портретами Анны Петровны работы Л. Каравакка разных лет

Ил. 26. Сравнение с гравированными портретами Карла Фридриха Голштинского

(Далее: переход к Продолжению 2 - через Рубрикатор, слева вверху данной страницы).

© В.П.Головков, 08.01.2022.