Главы 5. Продолжение 2, с. 218 - 238

(с. 218)Конечно, нам предстоит найти объяснение прямодушию и добродушию обеих сторон, столь для них необычным, а потому и интереснейшим для нас.

Начнем с анализа допросного протокола. Он сообщает нам о языках корреспонденции: «А в вопросе оной Никитин сказал, объявленные де ему два письма да цыдулка, писанные по латыне и по итальянски… ».

От одного из писем, написанного, вероятно, по-итальянски, сохранился лишь столбец слов, «завершающийся фамилией Гиссен, очевидно, на местеподписи»67.

Цыдулка написана, очевидно, тоже на итальянском языке68. Поэтому логично предположить, что письмо и цыдулка были от одного и того же лица. Автор данной корреспонденции, адресованной в Россию, очевидно, не знал русского

языка.Отклоняя конспирологическую версию, признаем его итальянцем. И он, конечно, считал, что адресат письма тоже владеет итальянским языком.

Перейдем к изучению второго письма. Получается, что оно, куда более пространное, написано на латыни. Этот факт не позволяет сделать вывод о национальности писавшего.В 1732 году латынью могли воспользоваться и русскоязычные мужи, получившие хорошее образование69.

Н. М. Молева воспроизводит в своей монографии 1972 года весь текст перевода латинского письма в том объеме, который еще сохранял возможность прочтения. Рассмотрим поэтапно ее вариант прочтения отрывочного рукописного текста перевода Волкова (ил. 88). Он, полный загадок и неувязок, открывается у Н. М. Молевой фразой:

"Зело мне шляхетный господине и любезный приятель Поса… надож после мнения отъехал из Москвы за особливою протекциею и милостию сиятельного князя господина кавалера Потоцкого …".

Как видим, Н. М. Молева неразборчивые места и утраты замещала многоточиями. Письмо адресовано не Ивану Никитину, а какому-то "шляхетному господину и любезному приятелю" автора письма. Во-первых, дворянину, каковым не был живописец Никитин, а во?вторых, бывшему накоротке с автором письма.

Дознаватели Тайной канцелярии располагали, естественно, полными текстами переводов писем. Из допросного листа видно, что в каждом из них содержалась просьба к адресату о "предстательстве", то есть о заступничестве за отправителя перед кем-то или о ходатайстве в его пользу70. Несоответствие подобных просьб в письмах из-за границы двух разных корреспондентов низкому иерархическому статусу скромного живописца Никитина, живущего "от трудов своего художества", просто разительно. Какое, собственно, покровительство, какое заступничество он мог бы оказать (с. 219)этим иноземцам? Сам же Никитин, как мы видели, отрицает свое "предстательство" за кого-либо.

Кроме того, адресат письма на латыни, видится из текста, находится на дружеской ноге с князем Голицыным и баронами Строгановыми. И, в довершении, до его сведения доводится информация, имеющая отношение к критическим в тот момент коллизиям вокруг вакантной короны польского государства.

Действительно, в сохранивших читабельность срединных строках письма упоминаются государственные дела высокой значимости, связанные со смертью Августа II: "Мы разных послов на коронацию нового короля польского и, между тем, посла императрицы российской … дает которой ежели к нам…". Фраза нетривиальна и опасна, поскольку в марте 1733 года, времени написания письма, примас Польши Теодор Потоцкий собирался короновать Станислава Лещинского, враждебного России.

Наконец, в допросном протоколе, подписанном Никитиным, сразу за цитированными выше словами читаем: "Одно письмо подписано на имя ево Никитина, писанное ис Кракова марта от 21 дня сего 1733-го году от Грабнецы с Розенбергу о уведомлении ево о здоровье некоторых персон и о протчем…".

Эти слова обладают высокой информационной емкостью. Как видим, не утверждается, что письмо предназначено именно Никитину, оно только "подписано на имя ево". Ведь в переводе письма, в его первой строке, не было прямого обращения к адресату по его имени. Факт, удивительный для дружеского частного письма человеку, близкому по социальному положению. Вещь совершенно необычная, но, несомненно, именно это обстоятельство сделало для Никитина возможным полное отвержение всего пакета корреспонденции.

Вышесказанное заставляет сделать вывод, что адресатом латинского письма был вовсе не Иван Никитин, а некое вельможное лицо гораздо более высокого статуса.

Отсюда следует, что: либо посыльный, доставивший письма, ошибся адресом, либо дом Ивана Никитина служил всего лишь промежуточным пересыльным пунктом заговорщиков, как бы зловеще это не звучало.

Рассмотрим первую из названных возможностей. Упоминавшаяся выше надпись на обороте пространного письма на латыни в наше время читается так: "господ… китин Троицы… Юшкова"71. Покажем, что слова "Троица" и "Юшкова" свидетельствуют о ее адресном характере.

В июле 1730 года Анне Федоровне Юшковой, находившейся в большом фаворе у Анны Иоанновны и прибывшей из Курляндии в обозе будущей императрицы, был пожалован двор "со всяким каменным строением" в Китай —городе, "в приходе церкви свм. Георгия, что на Псковской горке". Почти напротив этой церкви находится прекрасный храм Святой Живоначальной Троицы в Никитниках (церковь Иконы Божией Матери Грузинская на Варварке). В XVI веке на его месте находилась деревянная церковь во имя святого мученика Никиты. Церковь сгорела, и на ее месте был построен нынешний каменный храм св. Троицы, южный придел которого посвящен Никите Мученику. Туда была перенесена чтимая икона этого святого из сгоревшей церкви. Так что в надписи на обороте могла быть указана "… никитинская Троица".

А это означает, что вся корреспонденция была изначально адресована в дом придворной дамы А. Ф. Юшковой, а не живописца И. Н. Никитина.

(с. 220)Надпись на обороте письма могла выглядеть примерно так: "…никитин храм троицы юшкова", и Никитин вполне мог сказать, что в ней слово "никитин" относится совсем не к нему, а к храму.

Нам очень хотелось бы поверить в чистосердечие Ивана Никитина, открестившегося от всего пакета посланий. Но имя "госпожи Анны Юшковой и з детками" упоминается и в самом тексте латинского письма. Проблема в том, что Анна Федоровна Юшкова, владевшая усадьбой по указанному адресу, замужняя за Афанасием Никифоровичем Юшковым, пока еще майором, звалась в девичестве Анной Маменс, то есть приходилась свояченицей живописцу Ивану Никитину.

Зададим теперь вопрос, где именно мог проживать в Москве в период с конца 1730 —по март 1731 года пожилой Иван Никитин, со сварливой молодой женой и малым ребенком, не имевший тогда собственного жилья в первопрестольной72? Конечно, при сложившихся условиях прагматичная жена живописца Мария Маменс, с младенцем на руках, предпочла бы каменный дом своей родной сестры, Анны Юшковой, которой императрица подарила и усадьбу с домом, и целую тысячу рублей. Усадьба располагалась по тому самому адресу, у храма Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. В итоге выходит, что в марте 1733 года некто направил пакет разнородной корреспонденции по адресу прежнего двухлетней давности проживания Ивана Никитина. В доме Юшковой не сомневались в касательстве свояка Никитина к посылке, раз переслали ее в московский дом арестанта.

Но и он не был конечным адресатом. Как мы видели, письма предназначались какому-то третьему, весьма важному лицу. Выходит, —через любезное посредство живописца. Такая сложная схема пересылки означает, что отправитель не знал нынешнего местопребывания адресата73.

Не знал он и нынешнего места жительства Ивана Никитина. Значит, таинственный отравитель последний раз встречался с Иваном Никитиным осенью 1730 —зимой 1731 года в доме Анны Юшковой. Скорее всего, он и сам гостевал там какое-то время, раз считает возможным упоминать с приветами влиятельную даму "и з детками".

Неведение его о переменах местопребывания как адресата, так и Никитина, показывает, что отправитель не был в Москве уже года два. Наконец, посылая письма третьей персоне через Никитина, отправитель не сомневается в тесном знакомстве между собой этих людей.

Таким образом, мы пришли к следующим промежуточным констатациям.

1. Несомненно, что трое людей: отправитель латинского письма, чью подпись переводчик воспроизвел как ?"Грабнецы с Розенбергу", его вельможный адресат и живописец Иван Никитин, в роли передатчика, друг с другом доверительно знакомы.

2. Адресат всей корреспонденции является видной и влиятельной фигурой. По отношению к ней и отправители трех посланий пакета, и живописец Никитин, обладают более низким иерархическим статусом.

3. Вероятно, тот отправитель, который прибегнул к латыни, либо не владеет великорусским письмом надлежащего уровня, либо привык вести переписку на латыни, как было свойственно ученым людям тех времен и клерикалам.

(с. 221)Исходя из этих данных, можно понять мотивы А. И. Ушакова, который, проявив несвойственную ему простоту, прекратил дознание по данным письмам, приняв на веру голословные отпирательства Никитина. Ведь для их опровержения достаточно было бы запросить информацию у фрейлины императрицы А. Ф. Юшковой. Но та была слишком близка к Анне Иоанновне. Остерегся же глава Тайной канцелярии вовлечь в розыск архимандрита Варлаама (в миру Василия Антипьевича Высоцкого), действительно круто замешанного в интригах Родышевского против Феофана Прокоповича. Архимандрит был духовником самой Императрицы.

Дальнейшее продвижение в идентификации подлинного адресата пакета писем возможно только после установления настоящего имени автора латинского письма. Как мы видели, в допросном листе указано, что оно —"от грабнецы с розенбергу". В тексте же перевода самого латинского письма ясно читаема его заключительная фраза, из которой мы узнаем ценную деталь: инициал

"Г" у загадочного господина "Грабнецы з Розенбергу74", пишущего из Кракова:

"Есмь непременно шляхетного господина и доброжелательного приятеля … доброжелательный… слуга … в Кракове Г. Грабнецы з Розенбергу".

Посмотрим теперь, как пытались исследователи разных поколений идентифицировать автора данного послания.

В "латинском" письме от 21 марта 1733 года его автор сообщает о своем пребывании "в доме сиятельнейшего князя господина бискупа краковского". Упоминание краковского епископа и польских событий направило поиск исследователей в Польшу. И. М. Молева приняла в качестве исходного пункта оборот "з Розенбергу", который "говорил, казалось, о польском происхождении, указывая на место, откуда происходил данный человек"75. Поиски Г. Грабнецы в этом направлении завершились констатацией того, что "обнаружить его в материалах петровского времени и 30-х годов не удалось". Учитывая колоссальный опыт Н. М. Молевой работы в архивах и достигнутые ей на этом пути впечатляющие результаты, мы не видели смысла в возобновлении архивных поисков человека с такими данными.

Тем более, что сама исследовательница заподозрила наиболее вероятную причину неудачи: "Так ли звучало имя никитинского корреспондента или было оно результатом фантастической транскрипции канцеляристов Иностранной

коллегии…".

Вот именно. В этих словах обозначена еще одна неизбежно причастная инстанция, обычно ускользающая от внимания специалистов —канцеляристы, набело переписывающие совсем не каллиграфические письмена переводчиков перед их представлением высокому или очень высокому начальству. То есть к неточностям при переводе беглого латинского письма с указанием редких имен и названий могут добавиться ошибки при отбеливании получившегося текста со вставными непривычными словами. Ошибки в переписанном набело переводе письма, поданном в Тайную канцелярию, перенесли в протокол дознания уже ее собственные канцеляристы.

Возможно, что похожую точку зрения разделяет и С. О. Андросов. В определении личности автора письма он осмотрителен и лаконичен: "Личность отправителя письма не идентифицируется. Нам представляется, что за странно (с. 222)звучащей фамилией ‘’Грабнецы’’ может скрываться один из членов прибалтийской дворянской семьи Гребниц. Конечно, гипотеза эта требует дальнейшего развития". Он, как видим, также допускает наличие ошибки в фамилии отправителя, совершенную в недрах Коллегии иностранных дел. Касательно местоположения "Розенберг", С. О. Андропов ограничивается критикой соответствующей гипотезы Н. М. Молевой.

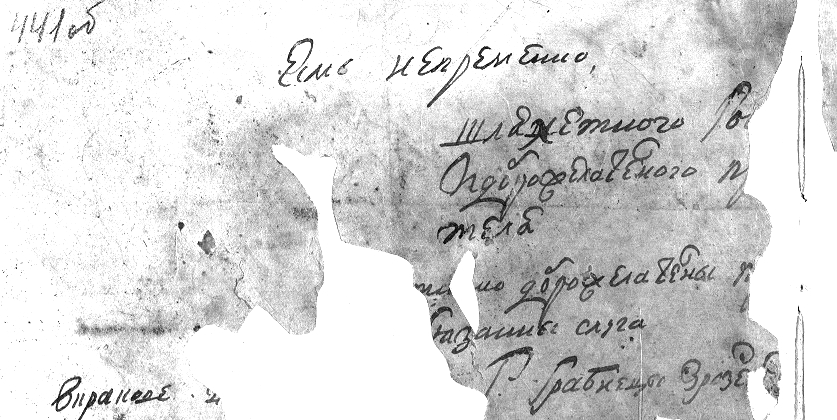

Нам представляется, что причиной затруднений уважаемых специалистов была изначальная подсознательная установка на иноземного отправителя "латинского" письма. Это должно было представляться им совершенно очевидным из-за языка послания, "иноземного" звучания подписи этого "Грабнецы з Розенберга" и чужестранного Кракова, указанного как место его пребывания в момент написания письма. На ил. 89 мы приводим факсимиле соответствующего места из подлинного документа в РГАДА:

Ил. 89. Окончание перевода письма

Если же допустить, что означенный автор письма был на самом деле подданным все той же императрицы Анны Иоанновны, гостивший в Кракове, то достаточно быстро таинственный «Г. Грабнецы з Розенберга» окажется уже знакомым нам «Г. Грабянкой з Розенбуша», бывшим гадячским судьей.

Тем самым Григорием Ивановичем Грабянка, который скандалил когда-то с прежним гадячским полковником Михаилом Милорадовичем. Теперь же Грабянка сам стал гадячским полковником, с резиденцией, как видим, в маетности Розенбуш на землях Гадяцкого полка (в малороссийском просторечьи —село Розбушилка или Розбишивка). Той, что, как мы предполагали, была основана еще А. Бутенантом фон Розенбушем.

Это, как мы уже отмечали, не единственный случай, когда иноземец, приобретший угодья в Малороссии, называл маетность своим именем, которое позднее украинизировалось поселянами. Так, на карте Прилуцкого полка 1781 года отмечено село Вейсбахивка76.

Маетность Розбишивка принадлежало, как помним, графу Савве Лукичу Владиславичу —Рагузинскому.

Это имение, вероятно, все истекшие годы находилось в собственности Рагузинского, владевшего в Малороссии обширными землями, как это видно из его Завещания. У него, ставшего одним из богатейших людей России, не было оснований для продажи каких-либо из своих малороссийских маетностей.

(с.223)В действительности Григорий Иванович Грабянка, как мы указывали, —известная в истории личность, знаменитый украинский писатель, составлявший по письменным источникам и рассказам очевидцев историю родных земель и родов —с древнейших времен. Естественно, такой исследователь не мог не интересоваться стародавними архивами в Кракове, бывшей столицей польского королевства, в составе которого указанные земли ранее и находились.

Писал он в Москву на латыни, так как не был, вероятно, силен в великорусском письме, либо по привычке к статусному ученому слогу. И он знал, что адресат письма разумеет латынь. А почерком его, как у всех писателей и врачей, была, конечно, скоропись, совсем трудная для распознавания. Вот и превратили переводчик с переписчиком Грабянку в Грабнецы, а Розенбуша в Розенберга.

Что как нельзя устраивало узника Петропавловской крепости Ивана Никитина. Не следует забывать, что Грабянка —не оправданный, а ранее помилованный государственный преступник, сидевший в этой же крепости по очень серьезным обвинениям в деле Павла Полуботка.

Григорий Грабянка, закончивший Киево-Могилянскую академию, был для своего времени высокообразованным человеком. Владел несколькими иностранными языками, среди которых отметим латынь и польский. Подлинной страстью его был сбор материалов по украинской истории с древнейших времен. Особый интерес он проявлял к истории возникновения казачества и к эпохе Богдана Хмельницкого.

Работы Г. И. Грабянка свидетельствуют, что он изучал печатные и рукописные материалы по истории края и старых родов, в основном польских авторов, записывал воспоминания еще живших очевидцев, разыскивал исторические документы, хроники и дневники, польские архивные материалы.

На основе собранного материала Грабянка первым предпринял попытку связного изложения истории Украины, создав рукописный трактат по истории Левобережной и Правобережной Гетманщины. Оригинал рукописи утрачен, но известно около 20 списков с него. Впервые летопись Грабянка была напечатана в журнале "Российский магазин 1793 года", позднее, в 1853 году, издана в Киеве под названием "Летопись Григория Грабянки77.

Из ее текста видно, что Грабянка использовал "Киевский синопсис", обзор истории Юго-Западной Руси, составленный во второй половине XVII столетия, и польские источники, дневники и воспоминания. Он изучал работы Матея Стрыйковского, первого историка Великого княжества Литовского, и Самуэля Пуфендорфа, весьма ученого и издававшегося в России при Петре I.

Но прежде всего —труды польского историка XVI века Мартина Кромера, епископа Вармии. Грабянка, конечно, знал о многотрудной и успешной борьбе Кромера на посту епископа против наступления лютеранства со стороны Германии. Впрочем, не сторонился Кромер и светской изящной словесности.

Изучал Григорий Грабянка и труды историка, итальянца на польской службе Александра Гваньини (Aleksander Gwagnin; 1538, Верона —1614, Краков) жившего —подчеркнем это —в Кракове, в то время столице Польско-Литовского государства. Его главный труд "Описание Европейской Сарматии" охватывает Русское государство, Польшу, Литву.

(с. 224)Гваньини был и издателем и, возможно, автором еще нескольких историко-географических сочинений. Он отличался высоким уровнем образования и культуры, владел несколькими языками (латынью, немецким, польским, возможно, также литовским и русским). Вероятно, после него в Кракове остался обширный архив исторических документов, который для Григория Грабянки должен был представлять исключительный интерес. Кстати сказать, в Кракове же, прежней столице, хранились и государственные польские архивы поместного землевладения, в том числе по украинским областям, необходимые Грабянке, историку старинных родов на Гетманщине. Вышесказанное объясняет присутствие Григория Грабянки в Кракове, в доме епископа.

Остаются, правда, не совсем понятными причины гостеприимства его хозяина. Тут все дело в личности епископа Краковского. В марте 1733 года, когда Г. Грабянка писал свое письмо, архиепископом Кракова был Ян Александер Липский (1690–746), ex officio князь Севежский, видная фигура в польской истории, представитель знатного польского рода герба Грабе. (В 1737 году Липский станет кардиналом)78. Блестяще образованный, "доктор обоих прав" (гражданского и канонического), владевший пятью языками, краковский архиепископ Ян Александер Липский был высоким покровителем искусств79.

Столь страстное увлечение историей своей земли и народа, как у Г. И. Грабянка, обычно бывает пожизненным. Поэтому, если бы ему представилась возможность доступа к богатейшим заграничным архивам, имеющим самое прямое отношение к этой истории, он бы за нее, несомненно, ухватился. Именно такая перспектива перед ним внезапно открылась всего за три месяца до написания мартовского 1733 года письма в Москву. Только 19 декабря 1732 года луцкий епископ Ян Александер Липский был переведен архиепископом в Краков.

По всей видимости, Григорий Грабянка, проживающий в маетности Рагузинского, не был состоятельным землевладельцем. Доходы, положенные ему по уряду гадячского полковника, он стал получать только с 1729 года. Конечно, открыть двери архиепископского дома Липского, сиятельного князя Севежского, для проживания скромному малороссийскому гадячскому полковнику, могла только чья-то высокая рекомендация, прежде всего —упоминавшегося примаса Польши, сиятельного Теодора Потоцкого.

В начале письма Г. Грабянка можно разобрать некоторую часть одной из фраз, которую Н. М. Молева прочла следующим образом: "…после мнения отъехал из Москвы за особливою протекциею и милостью сиятельного князя господина кавалера Потоцкого…". Вероятно, эти слова, вне туманного контекста всей фразы, дали основание С. О. Андросову для следующего заключения80:

"Автор письма, очевидно, незадолго до того был в Москве и покинул ее вместе с польским послом князем Потоцким, следовательно, в начале 1732 года. Ныне он живет в Кракове, в доме епископа Краковского".

Теперь, после идентификации автора письма, становится не понятным, зачем понадобилось малороссийскому полковнику, не последнему подданному Российской империи, протекция иностранного посла для выезда из ее столицы.

(с. 225)Значит, фраза в латинском письме была не верно истолкована. Поэтому, из ее читаемой части мы признаем достоверным лишь то, что некий господин когда-то отъехал из Москвы, и что кто-то воспользовался протекцией одного из членов рода Потоцких в каком-то деле.

Нам кажется более вероятным следующий ход событий. На самом деле Грабянка выехал из Москвы сенью —зимой 1730/1731 гг., когда Иван Никитин должен был еще гостевать с семьей в доме Анны Юшковой. И он оставался в Малороссии, вплоть до начала 1733 года, то есть до времени пришествия Яна Липского на краковское епископство. Покровительство же Потоцкого, упомянутое в письме, могло состоять именно в рекомендации известного украинского историка Г. Грабянка тем польским родовитым вельможам, которые могли располагать необходимыми историку Грабянка архивными данными. Включая, естественно, нового "бискупа краковского", просвещенного Яна Александера Липского.

Подтверждение этому предположению можно найти в первых же фразах письма Г. Грабянка. Чтобы правильно прочесть сохранившиеся фрагменты перевода, следует помнить, что в документах тех времен писцы переносили части слов и расставляли знаки препинания самым произвольным образом, а предлоги писали слитно со словами. Думается, именно это ввело в заблуждение исследователей по главному вопросу —предназначения письма.

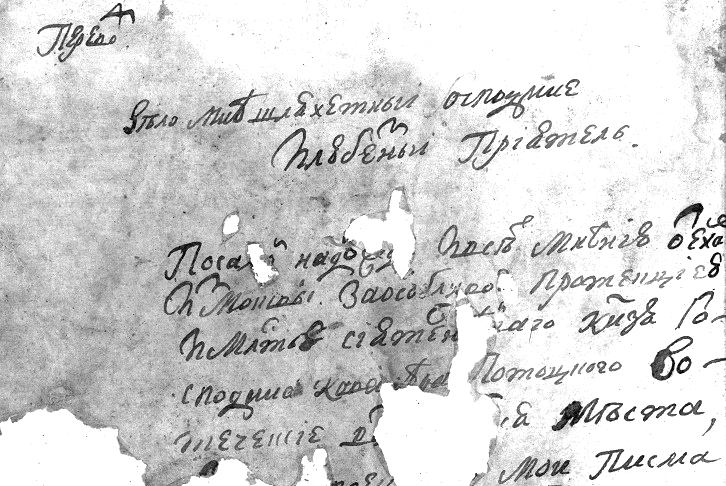

Они с недоумением отмечали его кажущуюся бессодержательность, рождающую конспирологические версии. Зачем, в самом деле, многократно, настойчиво писать далекому адресату, передавая лишь приветы третьим лицам и пустопорожние слухи. Но в третьей фразе письма есть коряво написанное ключевое слово, раскрывающее подлинное назначение послание (ил. 90), имеющего вполне деловое содержание. Однако, его смысл не мог быть понят исследователями до идентификации автора письма.

Ил. 90. Начало перевода письма

Начнем с продолжения приведенной выше расшифровки начала письма,сделанной Н. М. Молевой, на которую опирались последующие исследователи:

"Зело мне шляхетный господине и любезный приятель Поса… надож после мнения отъехал из Москвы за особливою протекциею и милостию сиятельного князя господина кавалера Потоцкого вотечениед[… .]я места, …мои письма… посылал, на кого… не имея ответу… те письма не дохо… вашей милости… отсылаю мое письмо …ей милости имею надежду…дойдет до рук вашей милости".

Сравнивая этот текст Н. М. Молевой с факсимиле на ил. 90 видим, что в расшифровке не приняты во внимание две отчетливо видимые точки. Одна из них отделяет обращение от первой фразы, другая обозначает ее конец после слов "от Москвы". И тогда меняется весь смысл начала письма. Вопреки традиции его прочтения историками, факт протекции сиятельного Потоцкого отделялся точкой от события отъезда протеже из Москвы. Она, протекция, служила иным целям, обозначенным второй фразой.

Если воспроизвести точки и отделить предлоги, то текст становится чуть вразумительнее, так что в нем доступна некоторая разумная интерполяция:

"Перевод. Зело мне шляхетный господине и любезный приятель. По са(му) надежд(у) и все мнения отъеха(л) от Москвы. (с. 226)За особливою протекциею и милостию сиятельного князя господина кавалера Потоцкого вотеческие д(едовские)е места (посылал) мои письма, на котор(ые) (дол)го не имея ответу, (полагаю), что не доходят…".

В самом деле, на ил. 90 видно, что из-за непривычного нам переноса и слитного написания предлога в расшифровке Н. М. Молевой неправильно прочитано одно ключевое слово. В третьей фразе, о Потоцком, нет слов "… во тече-

ние… места", а есть "в отеческiе … места", куда автор направлял свои письма, ссылаясь, надо понимать, на рекомендации Потоцкого. В этом не трудно убедиться, сравнивая на ил. 90 сочетания букв "ск" в этом слове и выше, через строку, такое же начертание тех же букв в слове "Москва". Зная имя автора письма, историка Г. И. Грабянка, можно догадаться о характере писем "в отеческие дедовские места". (Сравним со строкой из полного титула царей Алексея Михайловича и Петра Алексеевича: "Государь … земель восточных и западных и северных, отчич и дедич").

Увы, он не получал ответов. Отсюда обращения к адресату письма на латыни для обретения дополнительной поддержки своим изысканиям с стороны влиятельной и дружественной персоны. Теперь российской, но, нужно полагать, с международными связями и большими деньгами.

Не лишним выглядит и добавленное напоминание вельможному адресату о себе самом —приветствиями общим знакомым, весьма, заметим, знатным или влиятельным, как Анна Юшкова "и з детками", князь В. П. Голицын и бароны Строгановы.

Получается, что автор письма имел в виду не польского посла, а какого-то другого из Потоцких, более значимую фигуру и для украинского историка Грабянка, и для краковского епископа.

(с. 227)Чью же? Хотя этот вопрос имеет лишь косвенное отношение к Ивану Никитину, ответ на него заполнит брешь в понимании общего смысла письма.

Среди живших тогда носителей родовой фамилии Потоцких был один, чье "предстательство" было бы особо значимым для Яна Александера Липского, бывшего прежде канцлером у примаса Польши, архиепископа гнезнинского Теодора Анджея (Федора Павловича) Потоцкого (1664–38).

Отцом последнего был Павел Стефанович Потоцкий, а матерью —Елена Петровна, урожденная Салтыкова. По матери он был, следовательно, русским аристократом, кровным родственником императрицы Анны Иоанновны. Крестил Федю Потоцкого патриарх Никон, а восприемником был сам царь Алексей Михайлович.

Возможно, рождение от православной и крещение православным патриархом, обстоятельства, питавшие интриги против этого выдающегося католического иерарха, побуждали его быть особо твердым как в делах веры католического обряда, так и в польском патриотизме. Со временем это приобрело очевидный русофобский уклон81.

Когда молодой Григорий Грабянка начинал собирать материалы по истории украинских земель и старых родов, он мог обращаться за важнейшими для него сведениями из краковских архивных записей рождений, свадеб и смертей —к Теодору Потоцкому. Тот, судя по всему, еще служил в то время каноником в епископстве Краковском (с 1687 года по конец века).

Побуждало бы его обращаться именно к этому человеку и то, что отец примаса, Павел Потоцкий, был непосредственным участником с польской стороны событий на Украине времени Богдана Хмельницкого, которое особенно влекло Г. И. Грабянка. Еще важнее то, что этот Потоцкий был также историком, архивы которого, несомненно, представляли для Г. И. Грабянка исключительный интерес.

Граф Павел Стефанович Потоцкий (?—1674) был военачальником, каштеляном каменецким. Он же —и прежде всего —польский писатель, автор сочинения о России в царствование Алексея Михайловича. С юности Потоцкий-отец интересовался историей, ораторским искусством и писательством82. В одном из сражений 1655 года Потоцкий был взят в плен и отведен в Москву, где и прожил пленником двенадцать с половиной лет. Проживая там, под протекцией боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, Павел Потоцкий стал пользоваться благосклонностью и доверием царя Алексея Михайловича. После смерти в Польше его жены, царь сосватал за него Елену Петровну Салтыкову, дочь начальника Малороссийского Приказа боярина Петра Михайловича83. В 1670 году в Данциге Павел Потоцкий издал свои воспоминания о пребывании в России, которые, вместе с дополнениями общего характера, составили краткую историю Московского государства84.

Вернемся в 1733 год, к Ивану Никитину, узнику Петропавловской крепости, которому предъявили письмо с упоминанием Потоцкого и краковского католического епископа. Добавление подозрений в шпионских сношениях под эгидой издавна враждебного примаса Потоцкого было бы роковым для Ивана Никитина, сидящего по делу Родышевского. Увидев в предъявленном ему письме упоминание имени князя Потоцкого и, конечно, немедленно сообразив, что речь идет о (с. 228)католическом примасе Польши, воспитаннике иезуитов, когда-то крещенном в православии, он не мог не увидеть угрозы во весь ее рост. И хотя бы по одной этой причине откреститься от всей предъявленной корреспонденции.

Была и другая. Никитин не мог не увидеть ошибку переводчика в фамилии подписанта письма на латыни. Он-то, конечно, знал его настоящее, малороссийское имя. Опасность, и не шуточная, заключалась в том, что параллельно с делом Родышевского развивалось еще одно, подзабытое историками, родственное, но связанное на сей раз напрямую с Малороссией —дело иеродиакона Макария, закончившееся для фигуранта относительно благополучно85.

Несколько ранее куда строже обошлись с другим малороссийским служителем, самим киевским архиепископом Варлаамом (Вонатовичем), не ладившим с Прокоповичем86.

Эти два процесса приобрели широкую известность не только в Малороссии, но и в Петербурге и Москве. Иван Никитин в месяцы, предшествовавшие собственному аресту, не мог не следить за ходом расследования малороссийских историй, ведь он уже несколько месяцев пребывал в тревоге после ареста брата Романа 8 марта 1731 года по сходному в своей основе делу Родышевского. Так что в июле 1733 года ему, ныне сидящему в крепости по этому самому делу, было бы разумно держаться возможно дальше от любых малороссийских дел и персоналий.

Мало того, что ему грозили подозрения в шпионстве в пользу враждебного России примаса Польши, так еще и сама малороссийская личность автора письма на латыни, сидящего к тому же в Кракове, в католическом гнездовище, способна была породить целую новую ветвь в расследовании. И они, двое, Никитин с малороссом, образовали бы канал иезуитского проникновения в московскую крепость православия.

Из нашей трактовки содержания "латинского" письма с необходимостью вытекают следующие положения:

1. Никитин и Грабянка были настолько хорошо знакомы, что гадячский полковник в 1733 году использовал услуги живописца для передачи корреспонденции третьему лицу.

2. Грабянка адресует Никитину письма на дом Юшковой, следовательно, ему не ведом факт приобретения Никитиным собственного дома в Москве в марте 1721 года. Нам же известен период в несколько месяцев осенью-зимой 1730/1731 гг, когда Никитин, по всей видимости, проживал в доме Юшковой. Именно в это время должна была произойти последняя личная встреча Никитина и Грабянка. Время пребывания Г. И. Грабянка в доме А. Ф. Юшковой не было мимолетным, раз он считает возможным посылать в письме ей приветы "и з детками".

3. Адресат латинского письма был также близко знаком с Юшковой, возможно, участвовал во встречах в ее доме живописца и историка.

Общению в доме Юшковой трех названных выше лиц могли предшествовать и более ранние встречи. Места постоянного проживания Никитина и Грабянка удалены друг от друга на огромное по тем временам расстояние. Следовательно, указанные встречи могли иметь место лишь эпизодически, с оказиями, которые приводили малороссийского старшину в (с. 229)Петербург и Москву. Поэтому нам следует определять по документальным источникам вероятное время таких визитов в столицы и сопоставлять его с уже известными нам перемещениями Ивана Никитина87.

Что касается Григория Ивановича Грабянка, то его первый известный нам визит в Петербург состоялся, напомним, в 1723 году. Иван Никитин в тот год находился в Москве. Но именно там, как мы видели, малороссийские посланцы, включая Г. И. Грабянка, на пути в Петербург останавливались на продолжительный отдых либо у гостеприимного Рагузинского, к тому времени уже вернувшегося из Италии, либо на соседнем Малороссийском подворье.

О следующей их встрече, в 1725 году, в Петербурге, мы можем говорить с не меньшей уверенностью. Важные сведения о судьбе Г. И. Грабянка после ареста в 1723 году донесли до нас дневниковые записи очевидца событий, Генерального подскарбия Якова Андреевича, сына Маркович88.

П. Л. Полуботок умер в Петропавловской крепости в конце декабря 1724 года. Арестованные вместе с ним малороссийские старшины, включая Г. И. Грабянка, вскоре после смерти Петра I были помилованы —в феврале 1725 года89. Всем освобожденным было запрещено возвращаться в Малороссию, велено "до указу" находиться в Петербурге и проживать там на доходы от своих малороссийских имений, с которых был милостиво снят арест90. В отношении Г. И. Грабянка нет упоминаний о возвращенном ему движимом или недвижимом имуществе. Значит, он таковыми, скорее всего, и не обладал.

Прожил судья в Петербурге целый год до весны 1726 года91. Где и на какие средства он мог жить эти месяцы в северной столице? Там постоялые дворы в ту пору были очень дороги. Малороссийское же подворье оставалось в Москве. Скорее всего, Грабянка гостил, на постоянной основе или нет, в собственном доме все того же Саввы Рагузинского, который оставался в Петербурге до середины октября 1725 года. Его дом, как помним, находился на берегу Невы, рядом с домами Я. Брюса и вице-адмирала К. Крюйса. В нем, несомненно, бывал и Иван Никитин, чей большой собственный дом находился не так уж и далеко, на берегу Мойки, у Синего Моста.

Историки, как известно, люди любопытные. Грабянка должен был хотя бы прослышать о таком неординарном событии, как работа придворного живописца, знаменитого в ту пору художника Ивана Никитина над портретами первых лиц Малороссии —гетмана Скоропадского и умершего в узилище Полуботка. Грабянка, несомненно, интересовался всем, что имело какое-либо отношение к Полуботку, которого казацкая старшина воспринимала уже тогда как героя-мученика, пострадавшего во имя украинской автономии. Он захотел бы взглянуть на его незаконченный портрет.

Следующим задокументированным событием в жизни Г. И. Грабянка является его превращение в важное должностное лицо —гадячского полковника. В 1729 году он заменил изгнанного за взятки Гаврилу Милорадовича92. То есть его престиж уважаемого в краю знатока родной истории поднялся на новую ступень. Он вошел в верхушку казацкой старшины. Теперь Григорий Грабянка наверное будет в свите гетмана Даниила Апостола при официальных визитах малороссийской старшины в столицу на торжественные мероприятия. А эти визиты, разумеется, оставляли след в архивных документах.

(с. 230)Самое значимое для малороссиян событие произошло в Москве 21 февраля 1731 года, то есть именно в том периоде времени, когда Иван Никитин должен был проживать с семьей в доме А. Ф. Юшковой у храма св. Троицы. В тот день императрица Анна Иоанновна торжественно вручала гетману Даниилу Апостолу орден св. Александра Невского93. Покажем особое место этого события, на котором не могла не присутствовать вся высшая малороссийская старшина.

Предыдущая высокая награда малороссийскому гетману была вручена Петром I в далеком 1700 году —Мазепе. После измены в 1708 году он был лишен этого ордена. Последствия перехода Мазепы и части старшины на сторону Карла XII были для казачьих верхов тяжелыми, они продолжались много лет, включали в себя, в частности, и репрессии по делу Полуботка со товарищи. Их освобождение в феврале 1725 года, повторим, было амнистией, а не реабилитацией.

Настоящие послабления начались только после кончины Екатерины I. Гетман Апостол приехал в Москву на коронацию 1728 года. Он был милостиво принят Петром II и из Москвы привез "Решительные пункты", фактически возвращающие автономию Малороссии, хоть и в несколько урезанном виде. Произошло это в русле ревизии верховниками самих основ реформ Петра I. Тогда в Москве не было ни Ивана Никитина, ни Рагузинского.

В начале 1730 года Апостол снова ездил в Москву и был свидетелем кончины Петра II. Вступившая на престол Анна Иоанновна декларировала возврат к политике своего дяди. Повеяло холодом и на малороссийском направлении, что показало упоминавшееся выше дело киевского архиепископа Варлаама (Вонатовича), завершившееся ссылкой этого архиерея. То была совершенно излишняя репрессия, которая не могла не пробудить в Малороссии гнетущие воспоминания.

На этом фоне решение Анны Иоанновны и ее министров зимой 1731 года о награждении лояльного Империи гетмана Даниила Апостола высоким по статусу орденом выглядело подведением черты под многолетним недоверием верховной власти ко всей казацкой старшине Малороссии.

Поэтому можно не сомневаться в том, что уже задолго до великого дня 21 февраля в Москву прибыла вся малороссийская старшина. Конечно, приезжие заселили Малороссийское подворье. А самые видные старшины, вероятно, как и во времена гетмана Скоропадского, с удобствами расположилась в роскошном доме соседа. И сам граф Владиславич-Рагузинский, имеющий огромные коммерческие интересы и землевладения в Малороссии, вряд ли мог пропустить церемонию награждения и последующие празднества.

Таким образом, в феврале1731 года сложились все условия для возобновления дружеских контактов живописца Никитина и историка Грабянка, причем именно в доме Анны Юшковой.

Где-то рядом с ними угадывается фигура Саввы Рагузинского. Как упоминалось, он был в Петербурге до середины октября 1725 года. Эта дата отмечает начало самого замечательного трехлетнего периода его биографии, вошедшего (с. 231)славной станицей в историю российской дипломатии. На него, обрусевшего сербского графа, Екатериной I была возложена исключительная миссия —быть российским дипломатическим первопроходцем в Срединную империю, в Китай. 12 октября 1725 года его обоз в составе 60 телег торжественно отправился в путь из столицы. Грандиозное зрелище для ее обитателей.

Труднейшая затяжная дипломатическая миссия завершилась выдающимся результатом. Успехи чрезвычайного посланника графа Саввы Рагузинского в Китае привлекли всеобщее внимание в стране и были высоко оценены в столице. За установление добрососедских отношений с цинским Китаем вельможному Послу России был присвоен чин действительного тайного советника. Стал он и кавалером ордена св. Александра Невского. Указ об этом последовал тотчас после получения в Петербурге известий о заключении Буринского трактата и пропуске торгового каравана в Пекин.

После возвращения из Китая в 1728 году Савва Лукич Владиславич —Рагузинский прожил еще десять лет. Но силы постаревшего графа были, видимо, уже на исходе. Да и во времена Бирона не жаловали старую петровскую гвардию. Во всяком случае, имя Владиславича перестает упоминаться в источниках среди близкой к правительству элиты.

За без малого трехлетнее отсутствие Саввы Лукича в его семье произошли большие изменения: в декабре 1725 года, когда он находился на пути в Китай, умерла мать; не стало и двух дочерей. В 1730 году Владиславич лишился и третьей дочери. Ей было только пять лет.

Он, вероятно, все реже заезжал в Москву, где с января 1728 по начало 1732 года находился двор. В конце 1729 года он даже продал кое-что из своей московской недвижимости94. В Малороссии свое самое прибыльное дело, взимание торговых сборов —индукту он в 1729 году передал своему племяннику Гавриилу Владиславичу. А с тех пор, когда зимой 1732 года двор вернулся в Петербург, он пребывал по большей части то в городе на Неве, то в его окрестности, то на своих мызах под Ригой95. Как в этих условиях его торговым агентам в Италии или в Малороссии вести с ним переписку, получать оперативные указания? В последние годы жизни старый граф любил проводить время на своей мызе Матокса в Санкт-Петербургской губернии, где и умер в 1738 году96.

Полученные выше результаты позволяют приступить к оставшейся задаче: идентификации истинного адресата всей "корреспонденции Г. Грабянка".

Обратимся еще раз к вступительной фразе латинского письма:"Зело мне шляхетный господин и любезный приятель". В ней нет имени адресата. В противном случае дознаватели изначально не пытались бы примерять на эту роль Ивана Никитина. Покажем, что имя графа Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, как адресата пакета корреспонденции, может объяснить всю совокупность отмеченных выше особенностей письма: его язык, упоминание материй заграничной политики, проблемы с доставкой писем по адресу, уверенность в том, что Никитин сумеет передать корреспонденцию по назначению.

По всей вероятности, со времени отъезда в Китай в 1725 году Рагузинский не поддерживал личные контакты со своими знакомцами из малороссийской старшины97. Зато в начале 1731 года Рагузинский, по-видимому, пребывал в Москве, в (с. 232)своем доме, когда в него вселилась шумная малороссийская компания старшин, прибывших в Москву по великому случаю награждения орденом св. Александра Невского гетмана Д. Апостола. Должен был там быть и его "любезный приятель и доброжелательный слуга", полковник Г. Грабянка.

Как видно из латинского письма, и Грабянка, и адресат послания имели общими знакомыми баронов Строгановых и князя В. П. Голицына. Они посещали также дом фрейлины императрицы Юшковой в Китай-городе, что расположен недалеко от Малороссийского подворья и усадьбы Рагузинского. А привести малороссийского полковника Грабянка и сербского графа Савву Владиславича-Рагузинского в дом императорской фрейлины Юшковой, происходившей из Курляндии, могло, конечно, только проживание там Ивана Никитина.

Вот так простое упоминание в сохранившемся документе имени Юшковой, свояченицы живописца Ивана Никитина, связывает узами доброго знакомства его самого, историка Григория Грабянка и благородного авантюриста графа Владиславича —Рагузинского.

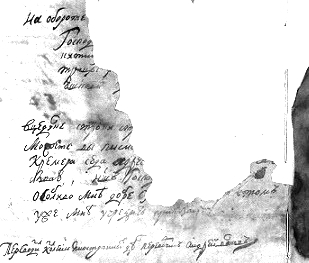

В заключение было бы любопытно извлечь хоть какую-то информацию из нескольких читаемых обрывков текста перевода цыдулки, написанной на итальянском языке (ил. 91), которым с детства владел Рагузинский.

Ил. 91. Перевод надписи на обороте письма и цыдулки

Вот то, что мы можем в нем проесть вместе с Н. М. Молевой:

"в цедулке строне…

можете вы письмо …

Кремера сюда адрес…

бываю наш господин…

особливо мне добре… в том

уже мне учредить приказать".

Можно предположить, что эта записка была приложена к итальянскому же письму от "Гисена", содержание которого полностью утрачено. В ней могло быть какое-то указание постскриптум к уже запечатанному письму. Вторая и третья ее строки представляют собой, несомненно, уточнение адреса для ответа: "… можете вы письмо [посылать] Кремера сюда адрес [где я] бываю".

(с. 233)Не забудем, что опорный пункт европейских операций Рагузинского находился в Венеции, там были его приказчики, ведавшие торговыми операциями с Россией транзитом через Малороссию. Какой-то его итальянский агент мог прибыть, с товаром или без такового, во владения графа на землях гадячского полка и запрашивать оттуда дальнейшие инструкции, что "мне учредить приказать", уточнив в приложенной записке конкретный пункт своего пребывания. Тогда не по-итальянски звучащее слово "Кремер" в этом приложении к письму, означает, скорее всего, не фамилию, а название маетности, куда следует адресовать указания.

И действительно, на современной карте Украины в Гадячском районе указано село "Крамарщина", расположенное как раз в "Розбишевском сельсовете", то есть непосредственно вблизи маетности Рагузинского «Розенбуш», нынешней резиденции гадячского полковника Грабянка. Название этого селения, старинного, как указывается в украинском Путеводителе, по всей вероятности, также произошло от фамилии древнего помещика-основателя: Крамер. Или Кремер.

Или Кромер. Последняя будет иметь уже польское звучание. Напомним, чтот в своих исторических изысканиях Г. И. Грабянка широко использовал труды почитаемого им польского историка XVI века, владетельного епископа Мартина Кромера (польск. Marcin Kromer, 1512–9). Нельзя исключить, что Грабянка обустроил себе полковничий двор на земле по соседству с "Розбушилкой", и название основанному поселению он мог дать по собственному выбору98.

И еще несколько замечаний. Передать в записке народное название поселения "Крамарщина" в итальянской транскрипции было бы затруднительно. Поэтому, как и в тексте письма самого Грабянка, в цыдулке из названия поместья убрана шипящая концовка. Предыдущие попытки итальянского автора цыдулки связаться с кочующим господином, по-видимому, оставались без ответа. Услужливым посредником и в тех пересылках был, вероятно, гадячский полковник Григорий Иванович Грабянка, прикладывавший, разумеется, к пакету и собственное любезное письмо на латыни.

Казавшееся столь длительное время необъяснимой история с письмом от "Грабнецы з Розенбергу", предоставляет на самом деле документальное свидетельство малороссийского следа в биографии живописца Ивана Никитина, "сшивающее" наши гипотезы о портретах гетманов И. Скорпадского и П. Полуботка, созданных Иваном Никитиным в период московского жития 1722–1724 годов.

А сами эти замечательные работы заполняют зиявший провал в наших знаниях о жизни живописца в два "московских" года 1722–1724.

5.5. Примечания к главе 5

1. РГАДА, ф. 53, л. 7об.

2. Палаты стояли на фундаменте нидерландского купца Давида Николаева Рютса (Дэвида Ферьютса), служившего в 1630 —начале 1650 гг. комиссаром датского короля в Московии. Строение, упоминавшееся в росписном списке 1638 года как "Двор немчина Давыда Микулаева", в 1671 году было передано в Посольский приказ боярину Артемону Матвееву "для (с. 234)приезду послов и посланников". У задней межи Посольского двора, бывшего двора Д. Н. Ферьютса, располагался двор боярина В. Б. Шереметева.

3. Тому самому, в доме которого Пётр I познакомился с будущей императрицей Екатериной. Школу "апта Эрнста Глика" отдали в управление А. Д. Меншикову в Ижорскую Ингерманландскую канцелярию, ведавшую строительством Санкт-Петербурга, но располагавшуюся тогда во дворце Меншикова в подмосковном селе Семёновском. В официальных бумагах школу часто называли Ингерманландской.

4. В РГАДА охранился редчайший план Покровки с описанием, выполненный к приезду польских послов в 1671/1672 г. На трассе Маросейке по левой стороне сначала шли дворы до церкви 17 сажен, потом монастырь церкви Николы Чудотворца, выстроенной в 1657 году в камне, потом избы Мясного ряда. За Большим Златоустинским переулком располагались харчевни и Малороссийское подворье, въезд в которое был с переулка. За харчевнями на плане обозначен двор Давыда Николаева по Маросейке, 11, на 14 сажен превышавший двор Салтыкова. От его палат на Покровку выходили торговые лавки длиной в 8 сажен. (Материалы сайта "Историко-культурный фонд Маросейка").

5. РГАДА, ф. 124, оп. 1, 1718, л. 310. "№ 9. Февр. 4. Приезд в Москву Гетмана Скоропадского с старшиною Малороссийскою и роспись бывшим ему дачам Съестным и денежным…". РГАДА, ф. 9, оп. 4, 1719, л. 315. "№ 16. Февр. Опись попорченному Савы Рагузинского двору, на коем Гетман Скоропадский в приезд свой в Москву имел жительство"

6. РГАДА, ф. 124. л. 315, № 16.

7. РГАДА, ф. 124. л. 313, "№ 54. Окт. 24. Грамота гетмана Скоропадского к Полковнику Гадяцкому с выговором о худых его поступках, и чинимых Гадяцкому Полковому судье Григорью Грабянке Ругательствах".

8. Портрет петровского времени, с. 167. "Н. Н. Коваленская высказывала предположение, что автором портрета является Гзель". Поскольку каталог был снабжен только черно-белыми иллюстрациями, в нем дается необходимое описание цветовой гаммы холста: "Сидящий у стола старик одет в красный шитый серебром мундир с желтым воротником и обшлагами и такой же камзол с широким поясом, к которому прикреплена шпага в желтых ножнах. Белые шейный платок и манжеты. Белый парик, седые усы. На желтой стене висит черная треуголка с серебрянным галуном". Также сообщается, что данная работа поступила в ГРМ в 1897 году в составе знаменитого собрания А. Б. Лобанова —Ростовского.

9. При отсутствии каких —либо документальных свидетельств по поводу автора произведения, равно как и данных глубокого технико-технологического исследования.

10. Петр I. Время и окружение, с. 90. Иллюстрация снабжена следующим текстом, принадлежащим, вероятно, Светлане Владимировне Моисеевой.

"Портрет издавна считался изображением шута Петра I Ивана Александровича Балакирева (1699–763). С таким определением он и поступил в Русский музей вместе со всей знаменитой коллекции князей Лобановых —Ростовских. (с. 235)Идея такой атрибуции, видимо, принадлежал художественному деятелю М. П. Боткину, который и был посредником при покупке коллекции (Косолапов. 1995. С. 154–58). Однако уже в первом каталоге русского музея это определение было подвергнуто сомнению (Врангель, 1904. С. 322–23). Позднее портрет был известен под разными названиями, а в 1950-х годах осторожно назван "Портретом старика в красном кафтане??. Полвека назад появилось предположение о принадлежности картины кисти Г. Гзеля, а в недавнее время была сделана попытка увидеть в изображенном сподвижникка Петра I Я. В. Брюса (Коваленская. 1960. С. 2002. С. 123–4). (С.М).)".

11. Идентификация "трости", на которую опирается левая рука престарелого персонажа, как гетманского бунчука принципиально важна. Как раз здесь рассмотрение черно —белого снимка в Каталоге выставки "Портрет петровского времени" 1973, с. 167, не оставляет сомнений ни в том, что кисть и древко соединяет жгут со структурой грубых волос, ни в том, что на этом жгуте висит кисть из чередующихся темных и светлых полос.

12. То, что бунчуки, наряду с булавой использовались малороссийскими гетманами как регалии власти, общеизвестно. Идея бунчука как знамени и символа власти пришла в Молороссию и Польшу из Турции. Бунчук изначально —это древко, часто с крестообразной вершиной, к которой прикреплялись конские хвосты и кисти. Описание конкретных видов именно малороссийских гетманских бунчуков можно найти, например, у Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (обстоятельная статья "Бунчук). Там, в частности, указано, что "малороссийские бунчуки красились в красную краску…, головка сплеталась из ниспадавших тонких волосяных веревок, белых и черных. … Запорожские бунчуки были из белых волос с красными веревками. … Гетман, избранный с согласия и запорожских, и украинских казаков, имел белые, черные и красные бунчуки". Конкретный вид бунчука менялся в зависимости от времени и эстетических предпочтений того или иного гетмана, но наличие красного цвета древка, конских волос и и кистей из веревок контрастной, видимой издалека окраски было неизменным.

13. А. И. Сомов. Картинная галерея Императорской Академии художеств. Каталог. Т. 1. С. 2. Правда, этим утверждением А. И. Сомов сопроводил описание "Портрета напольного гетмана". Он ошибочно посчитал, что там изображен Скоропадский. Мы обсудим эту красноречивую ошибку ученого в следующем разделе.

14. Осторожность высказываний музейных исследователей можно всячески приветствовать, но небезгранично. Лишь до тех пор, пока осмотрительность не превратила суждение в безопасную тривиальность.

15. В. П. Головков. Феномен…, с. 36–0.

16. Из хроники событий, предшествующих данному периоду, отметим женитьбу Ивана Скоропадского, в то время простого писаря в Чернигове, на Пелагее Никифоровне Полуботок. Около 1700 года, овдовев, он женился на властной Настасье Марковне (урожденной Маркович). В тот момент он был уже генеральным бунчужным, а затем сделался генеральным (с. 236)есаулом. Важнейшей вехой для него стал 1706 год, когда он был назначен стародубским полковником, получив в управление один из обширнейших и богатейших округов Малороссии. На этом уряде Скоропадский оставался до конца октября 1708 года, до момента измены Мазепы. Последний пригласил его письмом от 30 октября "покинуть враждебную власть Москвы, от многих лет во всезлобном своем намерении положившую истребить последние казацкие права и вольности".

17. Плюс к тому, воеводы "присматривали бы только "за замками", расправы без малороссийской старшины сами не чинили, чтобы выведены были гарнизоны, помещенные в некоторых малороссийских городах, в частности о себе, как гетмане, просил, чтобы гетману слушаться одного только государя, указы получать только от его имени".

18. Пороховая сумка —быть может, каптенармусова сума, то есть "пороховой каптенармусовый мешок, в чём порох и пульки носят", кроилась из яловичной кожи. Ядра на столе —слишком маленькие даже для фальконета (казаки массово использовали фальконеты на своих возах).

19. Для правильного понимания отношения великорусских современников, таких, как Иван Никитин, к гетману Скоропадскому вопрос об единственном боевом эпизоде в биографии гетмана очень важен и потому нуждается в обсуждении. Измена гетмана Мазепы, ставшая явной в октябре 1708 года, вторжение армии шведского короля Карла XII в малороссийские пределы имели следствием раскол на Украине фактически по территориальному признаку. Всё Запорожье поддержало Мазепу и вторгшихся шведов, а левобережное казачество, за исключением наемных полков бывшего гетмана, все полки Гетманщины и Слободской Украины, то есть малороссияне в подавляющем многолюдстве, остались при знаменах новоизбранного гетмана Ивана Скоропадского, верными союзу с Великороссией, присяге Петру I. Тем не менее, в решающей битве войны со шведами под Полтавой 27 июня 1709 г. малороссияне оказались в обоих враждебных станах. В лагере шведов с Мазепой их было порядка 10.000 человек. Но эти иррегулярные войска не представляли существенной опасности в столкновении с полками профессиональной армии, их боеспособность была чрезвычайно низкой. Да и существенной мотивации сражаться за шведов "не щадя живота своего" у них не было. "Они, как оказалось, уклонились от участия в Полтавской битве. Основную же часть запорожцев ещё накануне битвы отправили в тыл к Пушкарёвке в обоз. Остальные на рассвете в день битвы следовали за шведскими войсками, предпринявшими в начале битвы прорыв мимо двух линий русских редутов. Однако запорожцы и казаки Мазепы побежали, не приняв боя, как только увидели, что с левого фланга появились с криком с намерением атаковать их из леса южнее селения Малые Будищи конные казаки и калмыки! Судя, по имеющимся косвенным сведениям, казаков из числа изменников тогда просто не догнали. Не помогли тогда и угрозы шведских офицеров, угрожавших казакам холодным оружием, пытаясь заставить их проследовать в ловушку, приготовленную бравым скандинавам Петром Великим за (с. 237)поперечной линией редутов". (П. А. Кротов, СПбГУ). Участие левобережного казачества в великой битве на российской стороне было более благовидным, но его вклад в победу был совсем скромным по причине все той же нерегулярности малороссийсккого войска, архаичности его военной полковой организации. Пётр I объективно оценивал боевые возможности левобережных казаков. Он писал, к примеру, Мазепе 24 января 1707 г.: "…войско малороссийское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может…". Накануне измены гетмана Пётр I жёстко отозвался главе Посольского приказа Г. И. Головкину (13.10.1708) о военной ценности малороссийских казаков: "…против шведов, хотя б и много оных было, почитай, пользы нет". Поэтому неудивительно, что им поручались лишь вспомогательные задачи. Соответственно этому оценивали великорусские современники личный вклад начальствующего — малороссийского гетмана Скоропадского.

20. Сообщая во всех подробностях об этом событии, Н. А. Маркович, по всей вероятности, опирается на какой-то архивный документ. Но при отсутствии четких документальных данных он иногда ошибался. Это относится и к его указанию времени отъезда гетмана из Москвы, что является для нас существенным моментом: "Манифест и наставление были написаны 16-Мая, тогда, как Гетмана в Москве уже не было; 13-го он ездил в Преображенск прощаться с Государем; но его не застал: Государь уехал в Коломну". На самом деле Скоропадский со своей женой и свитой не пустился домой прямо из Коломны, а вернулся в Москву, откуда выехал лишь ближе к концу июня. Установлено, что он прибыл в Глухов 3-го июля и почти тутжеумер. Похоронен в монастыре 5-го июля.

21. В допетровской России центрами высшего образования были две духовные академии: в Москве и Киеве. Наиболее старой и значительной была Киево-Могилянская академия, первое на Украине высшее учебное заведение, созданное еще в 1632 г. на базе школы Киево-Богоявленского братства и основанной Петром Могилой в 1631 г. школы при Киево-Печерской лавре. В 1633 г. стала коллегией, которая к концу XVII в. приобрела многие черты университета европейского типа и в 1701 г. получила статус Академии. В XVII —начале XVIII в. была крупнейшим образовательным и культурным центром Украины, Белоруссии и России с числом учащихся до 1200 чел. и сроком обучения 8 лет. Большое внимание уделялось литературам, особенно классической римской и греческой. Много времени занимало изучение латинского языка, знание которого считалось тогда признаком образованности. В то время латынь была языком права и управления, дипломатов и ученых. Во всех высших учебных заведениях Европы, в том числе и в Киеве, преподавание таких курсов, как философия, риторика, богословие, велось только на латыни. В целях скорейшего усвоения языка студенты обязаны были говорить на латыни не только во время занятий с преподавателями, но и друг с другом в быту. Поэтому выпускники академии блестяще владели латынью. Из стен Киево-Могилянской Академии вышло 14 гетманов Украины. Среди них —Иван Мазепа, Иван Скоропадский, Павел Полуботок, Даниил Апостол. Поскольку Киево-Могилянская академия долгое время была единственным учебным заведением в Украине, удовлетворяющим ее образовательные, научные и (с. 238)общественные интересы, именно это заведение должен был окончить Г. Грабянка. Следовательно, он отлично владел латынью.

22. Так, в частности, он начал сооружение упомянутого Гамалеевского монастыря, а в Стародубе на средства Ивана Ильича возведена церковь Предтечи. Беспокоился гетман и о развитии Черниговского Елецкого монастыря.

23. Столь сложное и многослойное произведение, вне всякого сомнения, мог создать только живописец, прошедший европейскую выучку. Доподлинно известно: в 1722 году таковыми в России были только братья Никитины, Г. —И. Таннауер и Л. Каравакк. В мае того года оба Никитина —Иван и Роман —находились в Москве. Маловероятно, чтобы помимо Никитиных в Москву в связи с празднованием Ништадского мира были вызваны еще и Таннауер с Каравакком. Сохранившиеся в достатке документы 1721–1722 гг., связанные с подготовкой и проведением московских празднеств, сооружением и росписью триумфальных ворот —на Красной площади, у Тверских ворот Белого города и на Мясницкой у Земляного города —их имен не упоминают. Кроме того, посредственному Таннауеру, да и Каравакку, автору таких работ, как бездарный портрет цесаревны Натальи Петровны, было бы совершенно не под силу создать подобное произведение. Для них, живописцев скромных возможностей и другого хода мыслей, создание данной жанровой сцены было бы задачей просто неподъемной. Что касается Романа Никитина, то его работы, за исключением, возможно, одной, до нас не дошли. Но как раз этот факт и имеющие к Роману касательство документальные сведения, не малые числом, не оставляли (как в те времена, так и сегодня), сомнений в ординарности этого живописца. Его невозможно даже представить себе способными создать такой шедевр европейского масштаба.

24. К проблеме музейных реставрационных вмешательств в произведения Ивана Никитина мы вернемся в одной из следующих глав.

25. Как на эрмитажной шляпе Петра Великого.

26. См: П. Н. Петров. Каталог выставки русских портретов…. 1870 года, 2-е изд., № 75. Атрибуция принята А. И. Сомовым (А. И. Сомов. Картинная галерея ИАХ. Каталог…. 1872, № 2). В Каталоге ГРМ "Живопись. XVIII век" 1998 года указано: "В дальнейшем авторство Ивана Никитина не оспаривалось и было подтверждено технологическим исследованием (Римская-Корсакова 1977)". Методологию и результаты технологических исследований С. В. Римской-Корсаковой этой и других вещей Ивана Никитина мы в этой книге рассмотрим позже со всем необходимым тщанием.