ГЛАВА 2. КАРТИНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ПЕРИОДА (с. 44-77)

2.1. «Фантомы» Ивана Никитина

(с. 44)Результаты предыдущей главы показывают, что живописец Иван Никитин вполне мог получить солидную начальную подготовку еще в ранней юности, в начале века. Встреча в Петербурге в 1712 году с Таннауером, наблюдения за его работой, внесли, несомненно, свой вклад в становление молодого русского живописца. Поэтому не стоит удивляться достаточно зрелому мастерству этого художника, как бы внезапно объявившемуся в середине 1710-х годов, как будто «на ровном месте», как и его очевидному знакомству с европейской школой письма. Скорее всего, портрет царевны Прасковьи Иоанновны 1714 года не был первой серьезной работой молодого Никитина. Нельзя исключить обнаружение в будущем и других его ранних вещей.

Конечно, длившаяся несколько лет изоляция от европейской художественной среды вряд ли содействовала развитию его возможностей. Она могла привести к консервации первоначальных навыков в его технике, к появлению устойчивых привычек в выборе доступных художественных материалов, к фиксации характерного никитинского косого мазка.

Незабываемые амстердамские впечатления юного Ивана Никитина, как и уроки голландского живописца Маттеуса Вулфрата, несомненно, должны были прочно закрепиться в его памяти. Они создали основу, на которую лягут явившиеся ему яркие открытия 1716–719 годов, сначала в Венеции, затем во Флоренции. Мы полагаем, что синтез его голландского опыта и венецианских впечатлений отразился на обнаруженном холсте «Венера, раненная стрелой Амура». Им можно объяснить не только высокие художественные достоинства этой небольшой картины, но и некие совершенно индивидуальные черты ее образов. Их выявление и составляет содержание данной главы.

В предыдущей книге автора была выдвинута гипотеза о том, что картина «Венера, раненная стрелой Амура», вещь не заказная, написанная для себя, была создана молодым Иваном Никитиным в 1716–1717 годах, в Венеции. (С этого города, как известно, началась стажировка в Италии посланца Петра I, «доброго мастера» Ивана Никитина в рамках первого итальянского пенсионерства русских художников). Конечно, эта картина должна была быть выполнена домашними художественными материалами, которыми, несомненно, запасся живописец из Московии, отправляясь в неведомые страны.

(с45)Поскольку о подробностях годичного пребывания Никитина в Венеции свидетельствует единственный сохранившийся документ — письмо агента Беклемишева, наш тезис о времени и месте создания обнаруженного холста оставался на уровне правдоподобной гипотезы. В настоящей главе для её «экспериментального» подтверждения мы привлечём бесспорное свидетельство, принадлежащее, на сей раз, автору картины, — само это произведение. Такого источника нам было достаточно для атрибуции холста Ивану Никитину ввиду ясности его художественного стиля1. И в настоящей работе мы используем близкий по смыслу подход: если «венецианская» гипотеза верна, то в данном произведении прибывшего из далёкой Московии живописца, по сути, не могут не отразиться тенденции в живописи, господствовавшие тогда именно в Венеции.

Как было показано в предыдущей книге, если в тот год Никитин и бывал в мастерской какого-либо из известных венецианских художников, то именно Джованни Баттиста Пьяцетты2. А ранний Пьяцетта обладал очень ярким, особым и узнаваемым художественным почерком. Оценив его основные отличительные черты по хорошо известным произведениям Пьяцетты того периода, мы попытаемся найти на обнаруженном холсте неоспоримые следы влияния замечательного итальянского живописца.

Выбор сюжета холста — одна из легенд Овидия — определился тем, что русский художник впервые оказался в «котле» творческого процесса создания художественных произведений на новые для него поэтические сюжеты античной классики. В то время в Венеции петровские эмиссары Савва Владиславич (Рагузинский) и агент Беклемишев были заняты государевым делом — выполняли повеление Петра I по приобретению для России живописи и скульптуры.

В частности, Рагузинский сделал лучшим венецианским скульпторам грандиозный заказ на скульптуру по заданным мифологическим сюжетам, в том числе на статуи Венеры, Адониса и овидиева Нарцисса3. Беклемишев и Рагузинский имели торговый и «дипломатический» опыт, но не были людьми искусства и приобретали произведения живописи и скульптуры за большие деньги на свой страх и риск4. Одобрит ли прижимистый и строгий государь их выбор? Возместит ли расходы? Как тут не воспользоваться советами уже признанного на родине художника Никитина, которому протежировал сам царь, не привлечь его к контактам с местными живописцами и скульпторами?

Иван Никитин в тот год располагал досугом. Первые шесть месяцев были даны пенсионерам для овладения итальянским языком в среде его носителей5. Затем они посещали (с января по июль 1717 года) «академию молярства» Грегорио Ладзарини, где в то самое время завершал семилетнее ученье великий Джованни Баттиста Тьеполо6. Вряд ли можно сомневаться в том, что в Венеции Иван Никитин интересовался не только скульптурой и собраниями картин и фресок в соборах. Особо его должна была привлекать возможность побывать в мастерских практикующих венецианских живописцев. Был ли он туда вхож? Несомненно, — если имел соответствующую рекомендацию. Никитин должен был её иметь. С. О. Андросов обращал внимание на тот факт, что в то время в Венеции проживал знаменитый портретист Себастьяно Бомбелли7. (46)У Бомбелли учился Таннауер. А работу последнего, несомненно, какое-то время наблюдал в Петербурге молодой Иван Никитин8.

В ту давнюю пору, отправляясь в далёкие европейские вояжи, непременно запасались рекомендательными письмами. Если бы неопытный Никитин о том не ведал, ему бы обязательно подсказали. (Например, его добрый и давний знакомец цейх-директор Михаил Петрович Аврамов, который, напомним, служил секретарём у русского посла в Голландии Андрея Артамоновича Матвеева). В 1715 году в Петербурге только Таннауер мог снабдить Никитина рекомендательным письмом к какому-либо маститому венецианскому художнику. Себастьяно Бомбелли (1635–7 мая 1719) был уже слишком стар, чтобы давать уроки, но он мог открыть двери ателье венецианских живописцев рекомендованному ему молодому художнику из России. Эта огромная страна, тесня соперников, стремительно входила в число великих европейских держав, вызывая в Европе острый интерес.

Если документальные данные о пребывании Никитина в Венеции почти отсутствуют, то свидетельств о живописцах, работавших там в первой четверти XVIII века, предостаточно. Поскольку мы можем точно зафиксировать время жития Никитина в Венеции, открывается возможность оценить конкретную обстановку, в которой он очутился, вкусы и тенденции в местных художественных кругах. Что он мог увидеть в тот год, чему научиться, в чьих ателье? Кому его мог рекомендовать престарелый Себастьяно Бомбелли? Именно в тот год выбор у венецианского мэтра был совсем не велик. Тщательный анализ, проведенный в предыдущей книге автора, показал, что фактически он сводился лишь к мастерской Джованни Баттисты Пьяцетты.

Наша гипотеза заключается в том, что именно в мастерской Пьяцетты Никитин писал обсуждаемый холст. (К началу 1717 года он, несомненно, уже мог понимать итальянскую речь).

Пьяцетта — выдающийся венецианский художник первой половины XVIII века. Его творчеству посвящено большое число работ, в которых исследователи неизменно отмечают высокий авторитет мастера среди венецианских художников. Он был избран на пост президента вновь образованной Венецианской академии. У него было много последователей и учеников. Джованни Баттиста Пьяцетта воспитал целую плеяду талантливых живописцев. Говоря современным языком, он был выдающимся педагогом. Об этом свидетельствуют произведения его учеников — Джузеппе Анджели, Джулии Лама, Франческо Капелла. Все они испытали сильное влияние Пьяцетты. Как и Джованни Баттиста Питтони. Как и — в своих ранних работах — упомянутый выше Джованни Баттиста Тьеполо, крупнейший мастер венецианской декоративной живописи XVIII века.

Поэтому предполагаемое пребывание Никитина в ателье Пьяцетты должно было оставить свой след на обсуждаемом холсте. В нашем распоряжении имеется инструмент для его выявления — сравнительный анализ известной ранней работы Пьяцетты «Св. Иаков, ведомый на казнь» (1717, Венеция, церковь Сан Стае, ил. 11) и нашего обнаруженного холста (ил. 1).

Ил. 11. Пьяцетта. Св. Яков, ведомый на казнь

Действительно, по словам биографа Пьяцетты венецианского издателя Дж. Б. Альбрицци, он писал медленно, тщательно, долго обдумывал, а позднее не раз возвращался к своим вещам. Поэтому, если наша гипотеза верна, то в начале 1717 года завершающий этап его работы над упомянутой картиной должен был проходить на глазах Ивана Никитина. Что мог почерпнуть для себя молодой русский живописец?

(47)Для ранних работ Пьяцетты, сына скульптора по дереву Джакомо Пьяцетты, характерно ощущение скульптурности форм, подчёркнутое резкими светотеневыми контрастами. Другой особенностью живописной манеры художника является фресковая укрупненность цветовых пятен. (Гораздо позднее художник перейдёт от резких контрастов своего учителя Джузеппе Креспи к более богатой модуляции цвета и света, как на его шедевре «Гадалка» 1740 года, ил. 12).

Ил. 12. Пьяцетта. Гадалка

Наконец, эмоциональная напряжённость сцен достигается драматическим использованием света. Всё сказанное в полной мере относится к его картине 1717 года «Св. Иаков, ведомый на казнь». Но те же перечисленные особенности очевидны и на нашем холсте (ил. 1).

Теперь посмотрим на фигуру св. Иакова. Натурализм и приближенность образа к народному типажу, присущие работам Пьяцетты, сродни искусству Караваджо, которое он усердно штудировал в ученичестве. И на нашем холсте, рядом с беломраморной богиней, мы видим Амура в образе простого полнокровного дворового мальчишки. Но аргументация такого сорта звучала бы весомее, если бы касалась и более частных, более индивидуальных характеристик художественной манеры именно Пьяцетты, которые мы могли бы указать на обнаруженным холсте. В совокупности с уже отмеченными чертами сходства в манере письма они представляли бы собой своеобразный автограф Пьяцетты, доказывающий нашу гипотезу о времени и месте создания Никитиным обсуждаемого холста.

Взглянем ещё раз на фигуру св. Иакова. Как странно, он, ведомый, как будто изо всех сил сам рвётся к месту казни. Как будто бы из тьмы влеком не он, а упирающийся стражник. И это впечатление не обманчиво. По нашему мнению, художник замыслил воплотить здесь всю древнюю христианскую легенду о мученическом конце святого. В 44 году внук Ирода Великого, царь Агриппа, люто ненавидевший христиан, приказал схватить Иакова и отрубить ему голову. Согласно рассказу Евсевия, цитировавшего Климента Александрийского, воин, который вел Иакова на казнь, настолько вдохновился его проповедью, что тут же обратился в христианство, после чего вместе с Иаковом принял мученический венец (Нина Беднар).

Обратим теперь внимание на левый нижний угол этой картины. Там, расширяя повествование, намекая на пролог легенды, в светлом пятне покидаемого земного мира намечены неясные силуэты двух римских солдат. И это не случайное решение живописца. И в других своих ранних работах он наносит некие смутные контуры фигур на периферии полотна для дополнения или обогащения сюжета. Так, на картине Пьяцетты «Явление Мадонны св. Филиппо Нери» (1725–1727) (ил. 13.) справа, над головой святого, мы видим размытые очертания театральной комедийной маски, которые невозможно принять за случайные облачные завихрения. А чуть изменив угол зрения, мы увидим вместо маски пару смеющихся, танцующих ангелочков.

Ил. 13. Пьяцетта. Явление Мадонны Святому Филиппо Нери

(48)Подобная «мирская» вставка представлялась бы, мягко говоря, неуместной в данном церковном сюжете, если бы не совершенно необычные особенности личности и жития именно этого святого. Филипп Нери в середине XVI века проводил молитвенные процессии по семи базиликам Рима. Они сопровождались пением и завершались пикником на лугу. Но что особенно раздражало тогдашних иерархов церкви, так это поведение священника, его призывы к радости и веселью, шутки в проповедях и — сугубо — случавшиеся облачения в шутовские наряды с целью осмеяния общественных манер.

В вольнодумные времена Пьяцетты этот святой, канонизированный в 1622 году, был очень популярен в Италии. Вот и Тьеполо в картине 1739 года на одноименный сюжет откровенно поместил смеющееся личико в самый центр изображения. (Попутно отметим: сходство композиционного решения в указанных двух одноимённых, но разновременных вещах Пьяцетты и Тьеполо показывает, сколь сильное влияние авторитетный и общительный Пьяцетта оказывал в Венеции на молодых художников. Его не мог бы избежать и Иван Никитин).

Но вернёмся к манере Пьяцетты использовать нечёткие контуры на периферии полотна как аллюзии, дающие дополнительные развороты живописному повествованию и позволяющие угадывать полный значения смысл события.(Вероятно, сказалось влияние таинственности, недосказанности, загадочности образов в картинах Джузеппе Креспи, учителя Пьяцетты). Эта особенность его живописного почерка очевидна и в третьей ранней вещи, единственной у Пьяцетты декоративной работе — плафоне на холсте «Триумф св. Доминика» (ок. 1725, Венеция, церковь Санти Джованни э Паоло, ил. 14).

Ил. 14. Пьяцетта. Триумф св. Доминика

Сюжет этой вещи требует исторической справки о самом известном эпизоде биографии святого. В 1203 году на территории Южной Франции обнаружилось широкое распространение ереси альбигойцев. И св. Доминик вступил в битву со злом. Он триумфально проповедовал Евангелие при искоренении еретичества во время крестового похода против альбигойцев графа Симона де Монфор в 1209–1213 годах. Разумеется, за спинами упорно сопротивлявшихся нечестивцев угадывался призрак диавола. Это его зловещий контур проступает в атмосферном вихре у левого края холста Пьяцетты (область отмечена на ил. 14). Подобные образы можно заметить и в более поздних работах Пьяцетты. Возьмём огромный луврский холст Пьяцетты «Воскресение богоматери» 1735 года (ил. 15). Там, в клубах облаков, проступают изображения, по всей видимости, бога-отца (сверху) и Иисуса (слева).

Ил. 15. Пьяцетта. Вознесение Богоматери

А в знаменитой «Гадалке» 1740 года (ил. 12), в нижнем правом углу, проглядывает мужская фигура с большим белым воротником и листом бумаги в руке, вероятно, самого художника, наблюдающего уличную сценку.

Как известно, Пьяцетта был талантливым живописцем, обладавшим выраженным художественным «почерком». Работал художник медленно, возвращался к своим произведениям, внося изменения, на первый взгляд, незначительные. Выше были рассмотрены почти все значимые ранние работы живописца, и мы можем утверждать, что введение «призрачных образов», как правило, в облачных вихрях, является индивидуальным методом Пьяцетты.

Суммируем дополнительные черты художественного метода Пьяцетты, очевидные в его ранних работах.

(49)1. Не ограничиваясь на холсте фиксацией определённого момента сюжета, Пьяцетта закладывает в изображение главных персонажей и фоновое окружение символы и смыслы, расширяющие или продолжающие сюжет.

2. Особым приёмом Пьяцетты для достижения этих целей является введение «зашифрованных» фантомных образов по фоновой периферии, в псевдо-случайных завихрениях облаков и атмосферы. Там, подобно водяным знакам на банкноте, проступают видения, дополняющие или поясняющие центральную сцену. Сам вдумчивый художник, Пьяцетта побуждал к размышлениям и зрителя.

Покажем, что на нашем обнаруженном холсте грубого плетения «Венера, раненная стрелой Амура» помимо свойств, отмеченных выше, отчётливо представлены и две последние особенности творческого метода раннего Пьяцетты.

Начнём с напоминания основных эпизодов легенды Овидия (Метаморфозы, кн. 10), а затем перейдём к анализу изображения на нашем холсте. Случайная царапина стрелой Амура груди его матери Венеры возбуждает в ней страстную любовь к Адонису. Во время охоты дикий вепрь наносит прекрасному юноше смертельную рану. Венера безутешно оплакивает его гибель и превращает в красные цветы вскипевшие капли крови возлюбленного.

Поскольку на обнаруженном холсте (ил. 1) видна царапина на правой груди богини любви, художник написал начальную сцену легенды Овидия о Венере и Адонисе. Какой же её конкретный эпизод? Повторим его описание.

Укол стрелы Амура разделил время на две части — до и после. Маленький сынишка богини остался где-то внизу, в другом мире. Устрашённый метаморфозой лица Венеры — нежный материнский взгляд вдруг стал чужим, трагическим — он обмер в оторопи, с округлившимися глазами и полуоткрытым ртом, с беспорядочными, вздыбленными прядями волос. Ребенок реагирует на мать, а та о нем забыла. Художник в напряженнейший момент остановил мгновенье, и зритель жаждет продолжения.

В картине есть «пьяцеттовы» знаки дополнения сюжета. Что означает наклон головы богини, этот странный, отсутствующий, пугающий сына взгляд исподлобья? Он заставляет зрителя задуматься о продолжении рассказа. Каких нахлынувших видений страшится Венера? В строках Овидия звучат предостережения прозорливой богини, предвидевшей скорую смерть героя:

«Юноша, дерзок не будь, над моей ты погибелью сжалься!

Не нападай на зверей, от природы снабженных оружьем,

Вепрей щетинистых, львов…

Молнии в желтых клыках у жестоких таятся кабaнов,

Грозно бросается в бой лев желтый с великою злостью…

………………

… Но избегает волков-похитителей, также медведя,

С когтем опасным, и львов, пресыщенных скотнею кровью.

Увещевает тебя, чтоб и ты их, Адонис, боялся…».

(50)У Овидия конец Адониса ужасен, в последних строках легенды много, много крови: «красный от крови его…», «он лежит окровавленный…», «кровь же твоя обратится в цветок…», «нектаром кровь окропила его…».

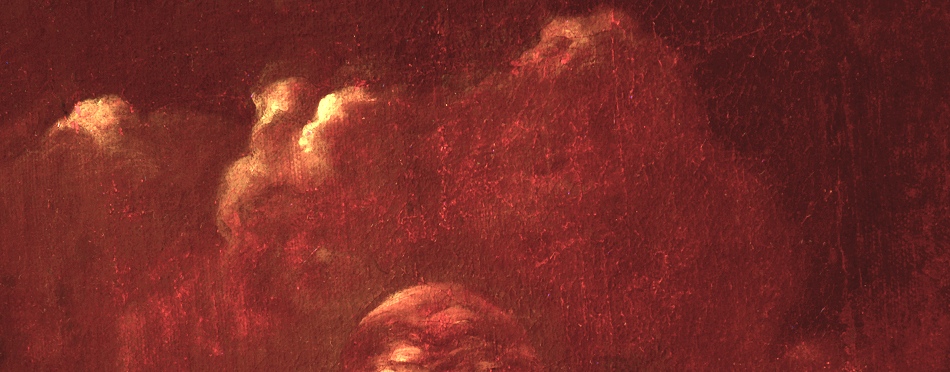

Искать на нашем холсте «пьяцеттовы» намёки на эпизоды легенды, последовавшие за ранением Венеры стрелой Амура, следует, конечно, в скупом фоновом окружении центральных фигур. А в нём, помимо линии горизонта, резко

выделяются только облака. Конечно, со временем краски потемнели, к тому же художник использует в тенях цвет грунта, но мы ясно видим, как из правого облака, вниз и влево, к Венере, низвергается кровавая лавина (рис. 3).

Рис. 3. Венера, раненная стрелой Амура. Фрагмент

Сочетание напряжённого взгляда Венеры, уже не видящей испуганного сынишку, и кровавого потока, ниспадающего на неё, не может быть случайным совпадением, поскольку прямо коррелирует с развитием античного сюжета. Вот так художник ведёт нас вдоль легенды за грань запечатлённого мгновения.

Но если мы заметили в картине первую из двух отмеченных выше примет художественного метода Пьяцетты, то следует, приглядываясь к фону, поискать и вторую.

Предвидя смерть героя, панически её страшась, богиня неоднократно предостерегала Адониса от охоты на хищных зверей — вепря, льва, медведя. На нашем холсте её фантомные провидческие виденья находим в облаках, контрастно освещённых ярким лунным светом. Там, по направлению наклона головы Венеры, в срединной группе облаков, угадываем картину нападения неведомого зверя: световой луч сфокусирован на его морде. Она, похожая скорее на медвежью, как бы тянется к запрокинутой голове героя, к его развёрстому горлу.

Слева от этой центральной сцены — обезглавленное тело (рис.3), а справа, в гаснущем луче, отдельно, голова героя, с лицом, искаженным предсмертной судорогой: брови, глаза, нос, а ниже — рождается кровавая волна. Да, страшновато воображал себе художник видения Венеры. Утончённый европеец помягче написал бы эти сцены. Но у молодого московита Ивана Никитина свой жизненный опыт, свои воспоминания. Юный будущий живописец, как и множество других мальчишек, должно быть, не раз присутствовал в толпах московского люда на жутких публичных зрелищах казней у стен Кремляс отрубанием голов.

(51)Доводы такого порядка означают апелляцию к подсознанию живописца, в котором при размышлениях над кровавым финалом овидиевой легенды возникают непроизвольные ассоциации со страшными детскими впечатлениями. Но не только они могли сыграть свою роль в выборе столь эмоционального варианта видений Венеры с отсеченной головой. Смутные воспоминания составляют как бы фоновое звучание, возникающее под воздействием реального внешнего катализатора. Покажем, что в первые месяцы 1717 года, наиболее вероятное время работы Никитина над даным произведением, подобный мощный фактор, по всей видимости, существовал. Для этого перенесемся мысленно в Венецию тех далеких дней.

2.2. Картина Андреа Челести

Петр Иванович Беклемишев, куратор живописца Никитина, получивший от царя, как и Савва Рагузинский, наказ искать в Венеции и приобретать предметы искусства, не преуспел в покупках скульптуры. Куда больше ему везло с произведениями живописи. Первые картины он приобрел в начальные месяцы 1717 года. В апреле они были погружены на корабль «Джон Джудит» и отправлены в Петербург. В списке багажа числились 20 вещей, из них 18 — «славных и древних живописцев» и две «нынешнего нового аутора Иозепии»9. Из общего числа картин четырнадцать были приобретены единовременно, поскольку за них заплачена единая солидная сумма в 216 ефимков.

При совершении этой сделки Беклемишев должен был находиться в сильно стрессовом состоянии. Оно определялось не только тем, что у него не было ни надлежащего образования, ни опыта в выборе и покупке произведений живописи.

Над Беклемишевым должны были довлеть печальные события, случившиеся несколькими месяцами ранее при сходных обстоятельствах в Голландии с его дядей Осипом Соловьевым, также торговым агентом царя. (При дяде — негоцианте в этой стране племянник Петр Беклемишев обучался торговому делу в 1707 году).

В начале 1716 года царь повелел Соловьеву приобретать в Голландии картины, и тот, торгуясь на трех аукционах, закупил 80 произведений живописи. Получив соответствующее доношение своего агента, царь Петр отписал ему 7 мая 1716 года: «…и впредь старайтесь еще их покупать ибо нам надобно доволное их число однако ж смотрите чтоб были хорошей работы…»10.

Из этих слов монарха видно, что на торгового агента, о познаниях которого в живописном исскустве нам ничего не известно, возлагалась тяжкая ответственность за качественный отбор произведений. Расплата за ошибки могла быть крутой и скорой, поскольку в том же письме царь приказал: «…ис купленных осмидесят картин которые ты станешь по-

сылать в Питербурх пришлите к нам в Шверин картин пять или шесть разных маниров которых мы смотря будем к тебе писать какие впредь надобны покупать…». Со времен Великого посольства прошло много лет, и у царя Петра уже достаточно сформировался вкус и интерес к живописи и скульптуре, чтобы распознать изделие, за которое заплачены кровные казенные деньги.

(52)Осип Соловьев был изобличен в злоупотреблениях. Скорее всего, царь не поверил тому, что за присланные ему вещи могла быть уплачена столь непомерная цена. После опалы Соловьева уже Юрий Кологривов покупал картины в Голландии и Фландрии. С апреля по июнь 1717 года он приобрел свыше 160 картин11. Отсюда вытекает, что крах простодушного Соловьева наступил, повидимому, еще до того, как в начале следующего года Беклемишев в Венеции также начал на свой страх и риск приобретать картины. Прискорбные известия от дяди должны были склонить его к сугубой осторожности в этих торговых операциях. Как тут не воспользоваться советами признанного на родине и находившегося здесь, под рукой, живописца Ивана Никитина, протеже самого царя, на мнение которого можно будет при случае и сослаться? К тому же тот, как увидим, имел возможность прямых сношений с А. В. Макаровым, кабинет-секретарем Петра I.

По этим соображениям можно считать, что список картин, приобретенных Беклемишевым и отправленных в Петербург на корабле «Джон Джудит», в значительной степени отражает предпочтения именно художника Ивана Никитина. В поддержку этому тезису можно привести еще один довод, на наш взгляд весомый, подтверждающий решающий вклад Никитина в результаты деятельности Беклемишева по приобретению предметов искусства. Он происходит из сравнения состава двух последовательных партий картин, отправленных Беклемишевым в Петербург. Первая была снаряжена до отъезда Никитина из Венеции, а вторая после.

В списке первой из отсылок некоторые из картин поддаются идентификации. В фондах ГМЗ «Павловск» хранятся парные работы какого-то «Иозепии» на евангельские темы, изображающие «Св. Марию Магдалину» и «Св. Иеронима». В составе этой партии есть и два портрета. Эти парные изображения старика и старухи кисти венецианского живописца Пьетро Беллотти (1625–1700) находятся в настоящее время в ГМЗ «Петергоф», в Переднем зале дворца Марли.

Еще одна картина из этой посылки отождествляется с полной достоверностью. Это — «Юдифь и Олоферн» работы венецианца Андреа Челести (1637–1712), она находится ныне в ГМЗ «Царское Село». Следующей работой в первой партии оказалась картина Пьетро Либери, также венецианца, с мифологическими персонажами — под названием «Венера и Амур»12.

Картина откровенно фривольна и бездумна, что вообще характерно для Пьетро Либери. Подтверждением тому может служить его полотно «Венера и Купидон», находящееся ныне в Ораниенбауме, в Картинном зале Дворца Петра III.

Написал венецианец Пьетро Либери и картину, на которой расположение фигур Венеры и Амура близко к композиции на нашем холсте «Венера, раненная стрелой Амура» (ил. 16). Быть может, ее видел Иван Никитин.

Ил. 16. Пьетро Либери. Венера и Амур

Вторая отсылка картин, купленных за несколько меньшую сумму, была отправлена на корабле «Армонт» в июне 1718 года, почти через год после отъезда художника Никитина во Флоренцию. Большинство полотен на этот раз представляло баталии, пейзажи и перспективы13. Как видим, сюжеты картин в этот раз разительно отличались от первой подборки.

(53)Обратим особое внимание на одно из произведений «никитинского» выбора, упомянутую выше картину на библейский сюжет венецианца Андреа Челести «Юдифь и Олоферн»14.

Рис. 4. Андреа Челести. Юдифь и Олиферн

Напомним содержание этой патриотической ветхозаветной легенды. Олоферн, главный воинский начальник царя Навуходоносора, двинув огромную армию на Израиль, осадил Ветилую, первый иудейский город на пути завоевателей.

Положение осажденных было безнадежным. Жительница города, прекрасная вдова Юдифь решила их спасти. Обманом проникнув во вражеский стан, она произвела такое впечатление на Олоферна, что тот уединился с ней в шатре для роскошного пира. Поощряемый Юдифью, он выпил такое количество вина, что погрузился в беспробудный сон. Героиня, воспользовавшись собственным мечом Олоферна, отрубила ему голову. Завернув ее в покрывало, она сумела вынести трофей из шатра к поджидавшей ее служанке. Обе благополучно удалились под покровом ночи.

Эта легенда занимала многих европейских живописцев. В их работах чаще всего изображается драматический финал истории — Юдифь, потрясающая отрубленной головой или дланью ее попирающая. Там самое видное место занимает окровавленная голова Олоферна. Случалось живописцам запечатлевать и предшествующие развязке эпизоды. Их всего два. В первом Юдифь замахивается мечом над распростертым телом, как на картине Челести, а второй отображает сам процесс отделения головы врага от туловища. Фиксация на полотне любого из более ранних этапов происшествия в шатре было бы банальностью, не определяющей сюжета.

Иван Никитин, несомненно, видел картину Челести, приобретенную при нем Беклемишевым в Венеции. Быть может, видел он и парную к ней работутого же живописца — «Юдифь с головой Олоферна», где изображена упомянутая выше заключительная сцена легенды15.

В отличие от античной литературы, книжный православный человек по крайней мере не хуже венецианца знал Ветхий Завет. Некоторые детали в картинах итальянцев на данную библейскую тему должны были казаться Никитину странными.

(54)Например, ему было ведомо, что, по самой сути происходившего, в шатре в принципе не могло находиться любое третье лицо. Еще большее снисходительное удивление московита должна была вызывать деликатная сдержанность итальянских дилетантов при изображении второго и заключительного из упомянутых эпизодов драмы.

Он-то знал, что в реалии усекновение главы сопровождается лавиной крови. Он с детства ведал, как именно осужденные подставляли под удар палача свою шею на плахе. Как раз в этой покорной позе, как видим, написал тело Олиферна венецианский художник Челести. А образ Юдифи в традиционном замахе палача довершает сцену заслуженной казни, а не коварного убийства.

В России молодой Иван Никитин долгие годы если и имел, то редкие возможности видеть произведения европейских мастеров. Картина Челести должна была произвести на него очень сильное впечатление, вызвать резкийэмоциональный отклик. Именно столкновение Ивана Никитина с картиной Челести в тот период, когда он, как мы полагаем, работал над образами своего холста, и могло стать «спусковым крючком» к потоку неосознанных ассоциативных воспоминаний о массовых московских казнях с отрубанием голов на плахе.

На картине Челести и на холсте Никитина есть некие сходные черты. И там и тут изображены начальные сцены легенд. У Андреа Челести в шатровой сцене сверху слева видны как будто облака, освещенные зловещими лучами, — как и на нашем холсте. Венецианец поместил справа силуэт персонажа с выпученными глазами на выступающем из сумрака лице. А на нашем холсте, в облаках, похожим знаком проступает голова героя с низвергающейся кровавой лавиной, отделенная от туловища острым клыком зверя.

Но у русского художника, в отличие от Челести, призрачные образы служат продолжением живописного повествования. Сама эта идея могла возникнуть у Ивана Никитина как невольное воспоминание о призраках на картине его амстердамского учителя, Маттеуса Вулфрата (ил. 9).

И все же существовала еще одна, очень существенная, причина, почти «технического» порядка, по которой наш художник должен был написать продолжение легенды о гибели Адониса именно таким способом. Ее выявление требует раскрытия следующей загадки на этом удивительном холсте.

2.3. Двуликий Янус античности

В призрачных видениях Венеры есть одна интригующая, диссонирующая деталь, совершенно выпадающая из ряда образов ее мрачных предчувствий. То, что в центральном облаке на холсте проступает контур звериной головы—

очевидно. Но где тот смертоносный клык? Как странно, от образа зверя совсем не веет свирепостью. Смиренное животное как будто бы желает не растерзать, а поцеловать свою жертву.

Этот парадоксальный казус вовсе не случаен и не второстепенен, его невозможно игнорировать или списать как досадную неудачу русского живописца. (55)Напротив, мы уделим ему особое внимание и покажем, что он является ключевым элементом, позволяющим завершить объяснение необычного изображения смерти Адониса.

Поставленная задача не проста, и начать нам придётся с изучения течений в европейской культуре XVI–XVII веков при интерпретации знаменитой античной легенды о Венере и Адонисе.

Тот вариант мифа об Адонисе, согласно которому возлюбленный Афродиты погиб на охоте от клыков дикого вепря, восходит к древнейшим эпохам. Со времён Ренессанса сцена смерти Адониса многократно изображалась живописцами. Источниками их вдохновения служили либо непосредственно античные поэтические тексты, либо знаменитые поэмы XVI–XVII веков на мотивы мифов об Адонисе. Это творения Шекспира, Марино, Лафонтена, Гудулича. А они, в свою очередь, черпали сюжеты из тех же первичных источников, греко-римских стихосложений.

Из античных поэтических произведений, живописующихэпизод гибели Адониса от клыков кабана, к тому времени сохранились лишь тексты римлянина Овидия в его «Метаморфозах» (I век н. э.) и грека Феокрита в стихе «Гибель Адониса», (примыкающего к его ?Идиллиям?, III век до н. э.).

В версиях этих двух античных поэтов имеется разительное отличие в объяснении причин нападения зверя на героя. Оно предполагает совершенно иное живописное или пластическое воплощение эпизода в зависимости от лежащего в первооснове античного оригинала.

У Овидия дикий Вепрь, свирепый и ужасный, раненный копьём Адониса, догоняет обратившегося в паническое бегство героя и наносит ему «бивнями» смертельную рану. Поэта не интересует дальнейшая судьба кровавого убийцы.

У Феокрита же «Адониса Киприда, // Когда узрела мертвым, // Эротам повелела, // Чтоб кабана поймали».

Отловленный кабан оправдывается пред грозной Афродитой (Кипридой) такими вот ямбами:

«Клянусь тебе, Киприда,…

Что юношу-красавца

Я погубить не думал.

Я в нем увидел чудо,

И, не стерпевши пыла,

Впился я поцелуем

В бедро его нагое».

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек).

И Афродита, смягчившись, пожалела кабана, случайно нанесшего клыком смертельную рану. Здесь, конечно, звучит античный мотив любви воина, зрелого мужа, к юноше. Он естественен для греческих полисов и их авторов. Достаточно сослаться на известные тексты Платона. А у Плутарха эта тема затрагивается в той или иной степени практически в любой биографии греческого деятеля, афинского или спартанского, от дальновидного Фемистокла до человеколюбивого Агесилая. Та же картина в греческой поэзии — от Ахилла и Патрокла у Гомера до Геракла и Гиласа у Феокрита. В своих «Идиллиях» Феокрит эту любовь буквально воспевает (Идиллии, XII, XIII, XXIII, XXIX):

(56)«Так же носился Геракл, раздвигая упрямый терновник,

В страстной о мальчике муке бежал, поглощая пространство.

О, как несчастен, кто любит! Как много он вынес, блуждая

Там между гор и лесов, про Язоново дело забывши!»

(Ид., XIII. Перевод М. Е. Грабарь-Пассек).

Феокрит — поэт эллинистического мира времён Птолемея II Филадельфа. В Риме же, при позднем Августе, нравы были совсем иными. Овидий, сосланный императором за излишние вольности в своей «Науке любви», разумеется, знал тексты Феокрита. Конечно, ведомы ему были и все версии древнего мифа о смерти Адониса: либо в вепря обратился Арес, отставной любовник Афродиты, либо Адонису, сыну Кинира, отомстила отвергнутая им Персефона. И дикий вепрь, символ свирепого мужества, послужил орудием отмщения ревнивой небожительницы.

В «Метаморфозах» Овидия нет случайных деталей. Намекая на мотив нападения вепря, посланца Персефоны, он с прямотой римлянина отмечает точное место ранения убегающего от кабана Адониса, — в пах:

«Зверя ударом косым уязвил сын юный Кинира.

Вепрь охотничий дрот с клыка стряхает кривого,

Красный от крови его. Бегущего в страхе — спастись бы! —

Гонит свирепый кабан. И всадил целиком ему бивни

В пах и на желтый песок простер обреченного смерти!»

(Овидий. Метаморфозы. Кн. 10. Перевод с латинского С. В. Шервинского).

Обратимся теперь от античных оригиналов к «вторичным» источникам вдохновения для европейских художников XVII века, к знаменитым поэмам: «Венера и Адонис» Шекспира и сочинениям «Адонис» Джамбаттиста Марино

и Жана Лафонтена. Они были куда более близки и доступны живописцам того времени, чем древнегреческие и латинские тексты.

Со времён Ренессанса и Овидий, и Феокрит были прекрасно известны в просвещённых европейских кругах. Но далеко не всегда переводы их текстов публиковались с исчерпывающей полнотой. В разные времена и в разных странах они зачастую печатались с купюрами. Характер и объём лакун не обязательно определялся официальной цензурой, скорее набором современных морально-нравственных критериев.

Бывали времена и страны, когда некоторые тексты Гомера и Феокрита шокировали публику. («Бранил Гомера, Феокрита, //Зато читал Адама Смита…».) Например, в пуританской Англии революционной поры граница допустимого и скандального радикально отличалась как от эластичного порога времён Елизаветы, свободной от соображений морали, так и от меры приличия в гедонистических придворных кругах итальянских государств XVII века.

Шекспир в поэме «Венера и Адонис» 1593 года по обыкновению использует, перерабатывая, заимствованный сюжет. Адонис у него бранчлив, как Нарцисс у Овидия, он сопротивляется домогательствам Венеры, но в сцене гибели героя поэт следует именно Феокриту. Вот как, по Шекспиру, смерть Адониса видит Венера:

(57)«Я в правде этих слов убеждена.

Адонис подбежал ударить пикой,

И вспыхнуло тут сердце кабана,

Не гневом, но любовью превеликой.

Он целоваться к мальчику полез,

А получился на боку надрез».

(Перевод с английского В. Ладогина).

И далее (цитируем другого переводчика с английского):

«Вот так убит Адонис нежный был:

На кабана с копьем он быстро мчался,

А тот свои клыки оборотил,

Но не губить, а целовать собрался…

Кабан влюбленный к юноше приник

И вдруг вонзил случайно острый клык».

(Перевод Б. Томашевского).

Как видим, Шекспир весьма плотно следует Феокриту. Поэма за 13 лет была издана шесть раз, тогда как «Ромео и Джульетта» в то же время была опубликована лишь дважды. Но затем пришли времена Революции и Кромвеля, Шекспир запрещён, театры разогнаны. Пуританское благочестие, как известно, задержало развитие национального искусства на многие десятилетия. (Так, английская живопись и гравюра начнутся только с явлением Хогарта). Во времена Реставрации происходит вялое оживление, но в театрах идут лишь переделанные и укороченные пьесы Шекспира.

В остальной Европе Шекспир малоизвестен, (значительно позднее его имя неласково помянет Вольтер). Причина в том, что в XVII и первой трети XVIII века драматургия Шекспира считалась во Франции и других странах континентальной Европы, находившихся под ее влиянием, «варварской» (Ю. И. Кагарлицкий).

Зато во Франции времён Людовика XIV блистает Лафонтен. В поэме «Адонис» (1658 г.) он прочно удерживает позиции Овидия. Действительно, в центральной сцене его сочинения — охоте на кабана — возникает образ воистину непобедимого Вепря, c нечистой чёрной кровью (un sang impur et noir). Он — le Monstre, великий и ужасный. Раненный копьём Адониса, у Лафонтена он «скрипит зубами» (grince les dents) и в ярости бросается отомстить охотнику (rappelle sa foureur et court a la vengeance). Овидиева сцена.

Но нас интересует то, что происходит по другую сторону Альп, в тёплой солнечной Италии. В 1623 году увидела свет гомерическая по объёму, галантная, гедонистическая поэма «Адонис» Джамбаттиста Марино. Он — родоначальник итальянской литературы барокко, основоположник стиля «маринизм», имевшего в XVII веке в Италии бесчисленных подражателей.

Для нас первостепенно то, что в эпизоде гибели Адониса Джамбаттиста Марино, как и Шекспир, следует не Овидию, а Феокриту: у итальянца герой ранит зверя не копьем, а стрелой Амура. Кабан, воспылав страстью, целует юношу

в восхищении его красотой, неосторожно нанеся клыком смертельный удар.

(58)Перейдём теперь от темы литературных источников к художникам, воплощавшим сюжет гибели Адониса. В искусстве XVI — XVIII веков эта сцена, повторим, воспроизводилась множество раз. В каком из абсолютно несовместимых ключей изображалась смерть персонажа, в духе Овидия — Лафонтена или Феокрита — Марино легко определить по таким деталям, как выбор места ранения Адониса и степени агрессии в позе вепря.

Возьмём, к примеру, Хендрика Гольциуса (1558–1617), ведущего нидерландского маньериста, легендарного гравёра и живописца. Для протестанта Гольциуса, надо полагать, было бы немыслимо воспринять мотивы причудливого Феокрита. В картине ?Умирающий Адонис? он подчёркнуто точно следует тексту Овидия (ил. 17), изобразив рану в паху Адониса. Это, как видим, потребовало ракурса, наносящего известный ущерб античному идеалу юношеской красоты.

Ил. 17. Хендрик Гольциус. Смерть Адониса

Зато на картинах Себастьяно дель Пьомбо (1485–1547), Джулио Карпиони (1613–1678) и Лорана де ла Ира (1606–1656) ужасная рана вообще не показана.

А на античном паросском мраморе (II век н. э.), как и у тех же дель Пьомбо (Уффици, ил. 18) и Каприони представлено на обозрение феокритово «бедро его нагое».

Ил. 18. Дель Пьомбо. Смерть Адониса

Но нам особо интересно другое произведение на сюжет гибели Адониса — скульптура одного из замечательных итальянских мастеров. Во-первых, потому, что эта вещь хорошо известна российской публике, ею и сегодня можно

восхищаться в Эрмитаже. Во-вторых, — что чрезвычайно существенно — произведение было завершено в начале XVIII века, всего за несколько лет до прибытия Никитина в Венецию. В год приезда русского художника оно всё еще было

доступно для созерцания во дворце куриального кардинала Франческо Берберини (младшего), мецената и коллекционера. Поскольку на родине мастера эта работа пользовалась широкой известностью и шумным успехом, она позволяет судить о принятой трактовке данной темы в Италии в указанный период.

Мы имеем в виду, конечно, знаменитый эрмитажный мрамор «Гибель Адониса», завершённый Джузеппе Маццуола в 1709 году (ил. 19).

Ил. 19. Маццуола. Гибель Адониса. ГЭ

Современные нам комментаторы обычно указывают, что скульптура создана на сюжет Овидия. Но так ли это?

Воздавая должное мастерству владения материалом, специалисты музея в качестве основной претензии к скульптору указывают на недостатки второстепенной фигуры композиции — кабана.

«Рука, которой Адонис касается кабана, остановила движение, и оно кажется застывшим. Да и кабан, поднявшийся на задние ноги, словно послушная собачонка, отнюдь не является равноценным участником драматической сцены: он не догоняет и не опрокидывает героя. Изображения борьбы нет».

Действительно, борьбы нет. Но этот недостаток данного мрамора обратится в неоспоримое достоинство, если предположить, что Маццуола ваял не овидиев, а феокритов вариант легенды, не нападение дикого, свирепого Вепря, а последствия несчастливого поцелуя расстроенного печальным исходом кабана.

Рассмотрим эту гипотезу. Мы не знаем, насколько владели древнегреческим и латынью Маццуола и другие итальянские художники, тот же Пьяцетта, чтобы читать Феокрита и Овидия в оригинале. Но, без сомнения, они не только знали, но и вдохновлялись тем вариантом легенды об Адонисе, что был воспет в упоминавшейся поэме Джамбаттиста Марино.

(59)Сегодня трудно представить себе, какой невероятной и длительной популярностью пользовались в Италии это произведение и его автор. Когда он, стяжавший европейскую славу своей поэмой «Адонис», вернулся из Франции в 1623 году, Рим его встретил звоном колоколов и громом пушек. Ещё при жизни он удостоился в Италии большего поклонения, чем в своё время пользовался Петрарка.

На протяжении XVII века, не обременённого строгой моралью, его поэма с феокритовым финалом оставалась в Италии одним из самых читаемых произведений. Вот почему в скульптурной группе Маццуола, вероятно, также почитателя Джамбаттиста Марино, следует увидеть кабанчика в позиции растерянного раскаяния (посмотрим на его лапки!). Так что предпочтительнее вести речь не столько о недостатках вещи Маццуола, сколько о проблемах критического анализа данного произведения. Сам же скульптор, на наш взгляд, блестяще воплотил в материале финальный эпизод античной легенды, только не Овидия, а Феокрита.

Из всего вышесказанного вытекает, что использованный тем или иным художником вариант легенды о гибели Адониса (условно: Овидия или Феокрита) даёт нам возможность поместить произведение в конкретный пространственно — временной исторический контекст.

В Венеции, весной 1717 года, обдумывая сюжет своей первой «итальянской» картины, Иван Никитин, конечно, не сверялся с античными текстами, он мог знать их только в устных пересказах. Чьих же? Когда и где услышанных?

Возбудил первоначальный интерес Никитина к этому мифу, возможно, куратор Ивана Никитина, прекрасно образованный сербский граф Савва Владиславич (Рагузинский). Он просто не мог не знать, не восхищаться поэмой «Адонис» свое-

го земляка, знаменитого сербского поэта всё той же эпохи барокко Ивана Гудулича (1589–1638). Этим, вероятно, определялся заказ на фигуры Венеры и Адониса, сделанный им скульптору Торретто. И, несомненно, варианты легенды не раз дискутировались в ателье мастера при выборе моделей будущих скульптур.

А если Никитин обсуждал замысел и ход работы над своей картиной по тому же мифу у Пьяцетты, то и там он должен был выслушивать рассказы о трагическом конце Адониса. И, по всей видимости, отнюдь не в жестоком духе Овидия, но в той версии, что была в Италии на слуху — в феокритовом духе поэмы Джамбаттиста Марино.

Обращаясь к обнаруженному холсту «Венера, раненная стрелой Амура», мы можем теперь объяснить удивительную незлобивость образа зверя в центральном облаке над головой Венеры. Как и в скульптуре Маццуола, он полно-

стью соответствует феокритовой версии гибели Адониса.

Становится окончательно объяснимым и тот способ, который выбрал Никитин для изображения в облачных фантомах момента смерти героя. Действительно, весьма не просто скупыми средствами адекватно отобразить порыв вдруг возлюбившего кабана. Если у Овидия рана расположена там, куда трудно ударить клыком, догоняя бегущего, то в варианте Феокрита — Марино место ранения не имеет символического значения. Необходимой подробностью здесь служит другой элемент — упоминание поцелуя как физического выражения восторга кабана. (60)Поэтому эта деталь неизбежна в любых изустных пересказах данной версии легенды.

Вряд ли Никитину сообщались все красочные подробности античного рассказа, да и мог ли он их уловить в беглой итальянской речи? Но тот ключевой посыл феокритова сказанья о миролюбивых — в высшей степени — намерениях кабана никак не мог быть опущен рассказчиком. Вот и запечатлел Иван Никитин в видениях Венеры как сам несчастный поцелуй, так и его ужасные последствия.

В отличие от рафинированных венецианцев того времени, для Ивана Никитина, простого русского православного человека, поцелуй интуитивно предполагался в губы, а не причудливо в «бедро его нагое», что, к тому же, было бы сложно изобразить в локальном облачном видении. А в этой ситуации случайная смертельная рана клыком могла быть нанесена только в горло Адониса, что, собственно, и показано на холсте в центральном облачном образе.

Но вот что удивительно. Тот приём трудно различимых в облаках образов, продолжающих, развивающих сюжет, заставляющий зрителя размышлять надпроизведением, проявился в работах Пьяцетты, как мы видели, однозначно после 1717 года, следовательно, после отъезда Никитина во Флоренцию. Не потому ли, что венецианца пленила сама идея ? кодирования? смыслов, подмеченная им на скромном холсте невесть откуда взявшегося живописца, который скоро канет в никуда?

Резюмируем:

1. Сопоставление обнаруженного холста «Венера, раненная стрелой Амура» и произведения Пьяцетты 1717 года «Св. Иаков, ведомый на казнь» (ил. 11) показывает, что на холсте однозначно определяема совокупность характеристик художественного метода раннего Пьяцетты:

а). И в той, и в другой картине видна скульптурность форм, подчёркнутая резкими светотеневыми контрастами и фресковая укрупненность цветовых пятен. У обоих художников эмоциональная напряженность сцен создаётся драма-

тическим использованием света.

б). Образы св. Иакова и Амура натуралистичны и имеют «народный типаж».

в). И Пьяцетта в своих ранних произведениях, и автор нашего холста, фиксируя моментальную сцену, закладывают в изображение смысли и символы, продолжающие и углубляющие сюжет. На картине Пьяцетты в композиции виден

барочный прием движения фигур из левого нижнего угла вверх по диагонали,(ил. 11). Однако, по нашему мнению, у него по этой диагонали происходит не их физическое перемещение в пространстве, а развитие сюжета обращения стражника во времени, от его начала (в левом нижнем углу оно —в фигурах римских солдат) —к грядущей мученической смерти, совместной со святым Иаковом. Но ведь тот же художественный приём мы видим и на нашем холсте (ил. 1). Диагональ из нижнего правого угла —по направлению порыва ветра, взметнувшего накидку, сопровождаемая наклоном фигуры Амура и головы Венеры, определяет движение во времени, «вдоль» сюжета Овидия. Взгляд наблюдателя, перемещаясь

вверх из правого угла, от «первого плана» —крупных затенённых складок плаща Венеры, внезапно попадает в область яркого света, где встречает стрелу Амура, которая в следующее мгновение выпадет из его руки. Затем, следуя этой диагонали, мы оставляем где-то внизу простецкого мальчугана Амура, потому-то земного, и оказываемся в божественном мире Венеры, с её отрешённым, предвидящим взором. (61)А еще выше, в облаках, очутимся в клубке видений сцен гибели Адониса.

г). И тот и другой живописец используют приём «закодированных», неявных образов на фоновой периферии, развивающих сюжет.

2. На холсте «фантомный» образ зверя в облаках соответствует именно той версии античной легенды о гибели Адониса, которая была господствующей в Италии в период пенсионерства Ивана Никитина.

3. Суровость автора холста в изображении подробностей гибели Адониса, воображаемых Венерой, свидетельствует о его менталитете русского человека петровского времени. Оказала, вероятно, влияние и легенда о Юдифи, отсекшей голову Олоферну, на приобретенной в Венеции картине Андреа Челести.

Таким образом, результаты данного анализа являются ещё одним, притом независимым, доказательством основного тезиса предыдущей книги автора о принадлежности обнаруженного холста «Венера, раненная стрелой Амура»

Ивану Никитину16. Кроме того, они верифицируют нашу гипотезу о времени и месте создания холста этим художником: Венеция, 1717 год17.

Повзрослевший художник, оказавшийся в Венеции, в городе Сан Марко, в окружении первоклассной живописи и скульптуры, не мог не испытать настоящего потрясения. Такого не случалось и ещё очень долго не случится ни с одним другим русским художником. Видимо, трудно переоценить тот эмоциональный, духовный и творческий подъём, который должен был переживать Иван Никитин в этот свой «вольный» год в Венеции, наблюдая творческий процесс в мастерской венецианского живописца. В таком состоянии духа, при таком напряжении душевных сил большие художники способны на создание выдающихся произведений, и они в подобные моменты обычно берутся за кисть.