Часть 3. Вершины жизни и творчества

3.1. Обзор событий в 1712–1719 годах

«Морским» портретом Петра I 1711 года мы завершили исследование периода 1705–1711 годов. То было время трудной «акклиматизации» возмужавшего в Европе Ивана Никитина в России, воюющей и взрывообразно реформируемой.

Следующий отрезок жизни Никитина, 1712–1715 годы приходится на его первый петербургский период. В город, поднимающийся на Неве, он перебрался, скорее всего, по указанию царя, не позже 1712 года, вслед за М. П. Аврамовым и мастерами Оружейной палаты. (В том же году, напомним, в Петербурге обосновался и Таннауер, первый европейский живописец, заключивший контракт на длительную работу в России). Есть основание полагать, что к тому времени вероятное монаршее неудовольствие, вызванное «жанровым» изображением его персоны в 1705–1706 гг., уже рассеялось.

Следующие 12 с лишним лет стали лучшими, самыми успешными в жизни и творчестве Ивана Никитина. Тот период продолжался до 28 января 1725 года, дня смерти Петра I. Живописец отозвался на кончину императора последней из известных нам вершин своего творчества — изображением усопшего благодетеля.

Вскоре после переезда в Петербург появились первые заказы от царского двора. До нас дошел эскизный портрет царевны Елизаветы ребенком, датируемый 1713 годом — по возрасту девочки.

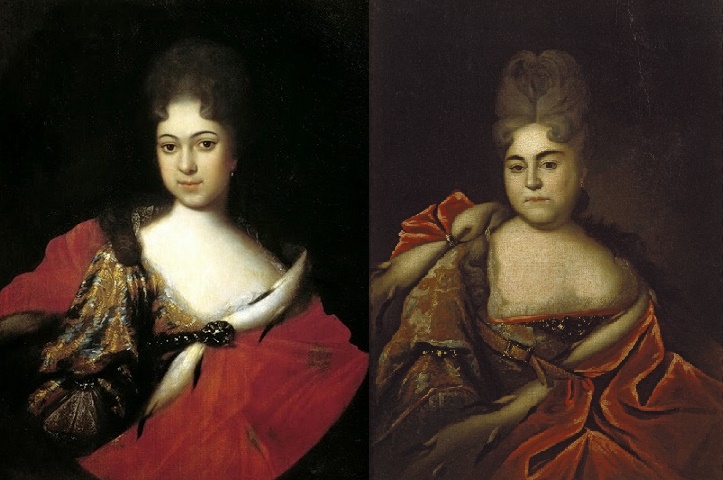

В 1714 году Иван Никитин создал подписной и датированный портрет царевны Прасковьи Иоанновны (ил.1). Начиная настоящее исследование именно с этой работы, мы указали на присутствие в ней одной из центральных идей портретного творчества Никитина. А именно: художнику куда интереснее живописание неких событий, связанных с изображаемой личностью, чем тривиальная фиксация черт ее лица.

Напомним: на наш взгляд, этот портрет в действительности — картина на сюжет о том, как царевна Прасковья Иоанновна стремится вырваться из омута страшащих ее прожектов чужеродного замужества, — «движением

вверх» по направлению «стрелы горностая» на ее плече.

Такой трактовке можно было бы возразить: предчувствие предстоящего освобождающего движения (по диагонали из левого нижнего угла), сброса

45

тяготивших Прасковью одежд невесты на выданьи — иллюзия воображения. А якобы указующая диагональная направленность складок одежд не имеет де смысловой нагрузки, являясь лишь данью сиюминутной моде ношения.

И сослаться в доказательство на портрет царевны Натальи Алексеевны, (тот, что в Третьяковской галерее)1, на изображение ее одежд с похожими диагональными складками (ил. 12).

Ил. 12. Портреты царевен Прасковьи Иоанновны (ГРМ) и Натальи Алексеевны (ГТГ)

Но ведь перед нами две работы именно Ивана Никитина, а не Гзеля или Таннауера и Каравакка, что требует от зрителя неспешности в суждениях. Да, изображения юной племянницы, у которой вся жизнь впереди, и ее пожилой сводной тетушки, умершей в 1716 году, написаны примерно в одно и то же время, вполне возможно, в рамках единого придворного заказа. Тот же легкий наклон головы, поджатые губы, даже прямое внешнее сходство: похожая форма глаз, носа, бровей… В портретах не столь уж близких родственниц,из Нарышкиных и Милославских, слишком много общего, чтобы такая близость черт была случайной.

Сюжет второго портрета выглядит прямым продолжением первого, как будто перед нами одна и та же личность, но изображенная в разные периоды жизни: в начале и конце земного пути. Эти работы — парные, взаимно дополняющие, их объединяет фундаментальная идея: sic transit gloria mundi.

В задумчивом взгляде Натальи Алексеевны — угасание надежд, в цвете глубоких морщинистых складок ее одежд — тусклый отсвет уже подернутых пеплом углей былого чувственного желания. Ведь Наталья Алексеевна так и не вышла замуж.

Портретом стареющей царевны Никитин мысленно подводит итог ее жизни. Она, с отяжелевшим книзу лицом, ушедшая в воспоминания, больше не стремится вырваться в собственную жизнь, выйти из огромной тени брата.

Ее немолодое тело смиренно погружается в тяжелые представительские одеж-

46

ды, также по диагонали, но вниз, по упавшей с плеча «стреле горностая». Наталья Алексеевна умрет через год-полтора после написания портрета.

Два изображения царевен созданы на одном дыхании, они сопрягаются единым композиционно-колористическим решением — в очевидную притчу о суетности бытия. Излюбленный предмет для размышлений молодых людей всех времен о развилках судьбы.

В этом виден весь молодой Иван Никитин, творящий в широких, обобщающих размышлениях, в напряженном диалоге — внутреннем, исключительно с самим собой и с изображением, возникающим перед его мысленным взором.

К 1715 году относится создание портрета «казака в красном», известного ныне только по черно-белой фотографии. Работа Ивана Никитина «Портрет казака в красном», подписная и датированная 1715 годом, находилась в Гатчинском дворце, затем в 1925 году была передана в Исторический музей в Харькове, откуда бесследно пропала во время Великой Отечественной войны. Ее нынешнее местонахождение неизвестно.

По традиционному черногорскому наряду мы опознали в «казаке» на том портрете 1715 года героя освободительной войны против турок в Черногории, Михаила Ильича Милорадовича2, основоположника рода графов Милорадовичей в России, тех, чей представитель будет смертельно ранен на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

На годы 1716–1719 пришлась итальянская стажировка Ивана Никитина. Они были, несомненно, самыми яркими, интересными и счастливыми в его жизни. Сначала несколько месяцев Иван Никитин со товарищи провели в Венеции,

а затем перебрались во Флоренцию, где Никитин стажировался у известного живописца Томмазо Реди. Поскольку мы самым тщательным образом исследовали итальянский период жизни Никитина в предыдущих публикациях3, ограничимся здесь лишь несколькими замечаниями.

Как и изображение усопшего Петра I, к интимным, то есть созданным живописцем исключительно для себя, относится «венецианская» картина «Венера, раненная стрелой Амура», единственная известная на сегодня не портретная вещь Ивана Никитина. (Она же на данный момент — первая по времени русская историческая картина).

Ее место в ряду сохранившихся вещей Никитина — исключительное. Не только потому, что именно на этом холсте наиболее полно и выпукло виден его художественный метод. Это произведение представляет собой подлинный живописный шедевр. Оно неопровержимо доказывает не только выдающийся природный талант живописца, но и его высочайшее мастерство в построении композиции.

Именно этой работе уделено максимальное внимание в исследованиях автора и самое заметное место во всех его предыдущих публикациях4. Мы вернемся к этой работе в одном из последующих разделов.

(С историей обнаружения данной картины в Петербурге в 2004 году, ее экспертиз в Русском музее и институте им. И. Е. Репина в 2004–2005 годах, знакомит в основных чертах журнальная статья доктора искусствоведения, профессора Н. А. Яковлевой «Первая русская историческая картина»5).

47

С большой вероятностью Иваном Никитиным была создана еще и «флорентийская» историческая картина «Амур спящий и Психея». Упомянутая в описи Ухтомского академического собрания картин 1818 года, она затем бесследно исчезла из архивных документов ИАХ6. Как знать, быть может, чудо обнаружения «венецианской» картины Никитина воспроизведется и для ее «флорентийской» сестры?

В конце 1719 года завершилась итальянская стажировка Ивана Никитина, и в апреле 1720-го он вернулся в Петербург. Там живописец был приветливо встречен царем, посетившим его жилище и выразившим готовность осмотреть работы, привезенные им из Италии.

Описание той встречи художника и монарха содержится в многотомном труде Ивана Ивановича Голикова. В XV томе «Деяний Петра Великого» он со слов «родственников сего Г. Никитина» рассказывает, что в день Пасхи 1720 года Петр I посетил жилище прибывшего в Петербург Ивана Никитина7.

Уже в конце июля 1720 года он был вызван в Петергоф чтобы «взяв с собою краски инструменты также и полотно на чем писат ему персону государеву приехал сюды не мешкав…»8.

Благосклонность монарха выразилась в конкретных жестах. Один из документов, относящийся к апрелю 1722 года, о выдаче Никитину денег за 1721 год, называет художника «двора их величества живописцем»9. Отсюда следует, что

уже в 1721 году Никитин был включен в штат Кабинета (с окладом в 200 рублей). Теперь он — «гофмалер», как и Таннауер, правда, с жалованием в три раза меньшим, чем у иноземца.

Но такова была обычная политика Петра I, о чем Никитин не мог не знать. Не нарушая ее, царь пошел, по сообщению Якоба Штелина, на неординарный шаг, «порекомендовав» знатным людям заказывать портреты именно у русского художника, легализовав тем самым частную практику «казенного» живописца: «всем знатным неотменно им же повелел ево работы портреты» по 100 рублей за картину.

Наконец, в феврале 1721 года был получен указ о выделении братьям Никитиным, Ивану и Роману, участка «на адмиралтейском острову подле Синего мосту»10. С этого момента главной заботой живописца в Петербурге в 1720–

1721 годах стало надолго затянувшееся строительство собственного дома на жалованном участке.

Весной 1721 года Петр I едет в Ригу и Ревель для встречи жениха цесаревны Анны Петровны — Карла Фридриха, герцога Голштинского. Иван Никитин был «при их величествах». Вот когда он в первый раз мог увидеть будущую супружескую пару, которую через 6 лет запечатлеет на двойном портрете11.

Наконец, в походном «Юрнале» имеется следующая запись от 3 сентября 1721 года: «На Котлине острову пред литоргиею писал Его Величества персону живописец Иван Никитин…».

В начале мая 1722 года он работает в Петербурге над портретами царя, царицы и цесаревен. А позже в том же месяце Иван Никитин отправляется в командировку в Москву. На том закончился первый «петербургский период» живописца.

Его «московское сидение» продлится почти два года.

48

3.2. Период «московского сидения» живописца Никитина

Переместимся теперь из Петербурга в Москву, к здешнему двухлетнему пребыванию живописца.

В то время, с начала 1722 года, вся российская верхушка перебралась на время из столицы в первопрестольную. Сначала — для продолжения петербургского этапа грандиозных празднеств по случаю победоносного завершения Северной войны, затем — в ожидании возвращения царя из персидского похода и, наконец, (с перерывом) — для подготовки и участия в торжествах по случаю коронации Екатерины I, состоявшейся, наконец, 7 мая 1724 года.

До недавнего времени не имелось сведений о каких-либо работах, выполненных Иваном Никитиным в его«московском периоде». Мы, однако, обнаружили два портрета, написанные им в этот отрезок времени в Москве. Имеются в виду упоминавшиеся «малороссийские» портреты: изображение гетмана И. И. Скоропадского, созданное в мае-июне 1722 года, находящееся по настоящее время неопознанным в запасниках Русского музея (ил. 13) и знаменитый портрет напольного гетмана, которого мы идентифицировали как Павла Леонтьевича Полуботка, написанный в конце лета 1723 года13.

Ил. 13. Портрет гетмана И. И. Скоропадского. 1722 г.

49

Первая из названных работ — едко сатирическая, а вторая — драматическая и пророческая, на которой запечатлен П. Л. Полуботок в момент принятияим трудного решения, оказавшегося для него фатальным. (К этому же времени С.О. Андросов отнес портрет канцлера Г. И. Головкина кисти Ивана Никитина14).

Теперь же нам предстоит показать, что за время «московского сидения» этот художник написал по меньшей мере еще два заказных портрета.

Сегодня историческая наука оперирует оценками лиц и событий, устоявшимися за столетия, отфильтрованными от ошибочных концепций, дополненными и подправленными апостериорными фактами. Нам же предстоит увидеть изображенную личность глазами ее современника, не ученого, а обывателя, соседа по времени и месту проживания. Необходимо суметь поместить себя в атмосферу ходивших тогда слухов и сплетен, при этом поднявшись на одну ступеньку выше пересудов местного их собирателя,— на уровень такого нетипичного для здешних краев обывателя, как Иван Никитин.

Если специалист-историк в своих исследованиях стремится прежде всего отделить «овнов от козлищ», то есть реальные факты от слухов, то мы, напротив,будем приветствовать любое указание в источниках на слухи и пересуды

в кругах, близких именно Ивану Никитину.

В этом месте необходимо со всей ясностью подчеркнуть принципиальное качество наших исторических исследований. Их объектом является вовсе не портретируемая Никитиным личность как таковая, а ее отражение в уме живописца — здесь и сейчас, в момент творения.

При этом мы не исходим из презумпции объективности Никитина, будь то в отношении А. А. Матвеева или, скажем, Г. Ф. Долгорукого. С другой стороны, все, что мы уже успели узнать о складе ума и характере Никитина, указывает, что художник был настроен отнюдь не снисходительно к человеческим слабостям, напротив, весьма и весьма критически. Он мог скорее проигнорировать достоинства людей, чем не отметить с усмешкой их недостатки.

Поэтому, стремясь «поместиться за плечом» работающего Ивана Никитина, мы отнесемся с особым вниманием к отрицательным моментам в личности моделей живописца, о которых поговаривали его современники.

3.3. Обедневший превосходительный дипломат

Если взять, к примеру, фигуру еще одного выдающегося петровского дипломата, графа Андрея Артамоновича Матвеева (1666–1728), представителя Петра I за границей, последовательно в Гааге, Париже, Лондоне и Вене, и посмотреть на нее с позиций историографа нашего времени, то получится как бы «словесный портрет», в целом соответствующий эрмитажному изображению А. А. Матвеева, созданному в Париже в 1706 году, в ателье известного живописца Гиацинта Риго (ил. 14).

50

Ил. 14. Портрет А. А. Матвеева. Ателье Г. Риго

В последнее время были опубликованы несколько статей, в том числе С. С. Колегова, Вяч. Сысоева и Г. Н. Песковой, представляющих взгляд современных нам историков на такую фигуру, как А. А. Матвеев. Он всецело позитивен. Но так ли видели эту личность ее современники?

Историческая наука интересуется А. А. Матвеевым и оценивает его жизнь исключительно как сподвижника Петра Великого, чья деятельность имела важное значение в самый трудный период Северный войны — на посту русского

резидента в Голландии, стране, которая в те годы являлась и узлом международной политики, и потенциальным местом закупок вооружений. Следующие цитаты содержат типичные интегральные оценки А. А. Матвеева исторической наукой:

«В ряду выдающихся русских дипломатов — сподвижников Петра I одно из первых мест по праву принадлежит Андрею Артамоновичу Матвееву». «Вся созидательная жизнь А. А. Матвеева — администратора, судьи, дипломата —

была связана с беззаветным служением России»15.

«В результате деятельности Матвеева на посту постоянного дипломатического представителя Россия в самый тяжелый период Северной войны могла получать из Нидерландов такой важный товар, как оружие. Русскому «министру» в целом удалось удержать Голландию от активной помощи Швеции…

С помощью таких послов, как А. А. Матвеев, русская дипломатия продолжала

51

накапливать опыт общения с Европой и функционирования постоянных дипломатических представительств за границей»16.

В более развернутых исследованиях будет, однако, добавлено, что ни в одной из столиц: Гааге, Париже, Лондоне и Вене дипломату не удалось достичь целей, поставленных перед ним царем. (Отчасти потому, что они были завышены

и не соответствовали реальному весу России в европейских делах на том или ином этапе карьеры А. А. Матвеева).

По понятным причинам историки детально изучают результаты дипломатической деятельности Матвеева в период 1699–1716 годов, и его государственною службу в России в 1717–1727 гг. Их мало интересуют личные качества этого человека. Нам же, напомним, предстоит реконструировать подлинное отношение к графу именно Ивана Никитина. Он мог испытывать к нему более сложные, даже противоречивые чувства, что могло найти свое отражение в портрете графа А. А. Матвеева, будь таковой написан Никитиным.

Поэтому нам приходится опираться на разрозненные, часто отрывочные строки документов, к тому же выпавшие из контекста. Сюда входят отзывы о А. А. Матвееве иноземцев, вступавших с ним в контакт, сохранившиеся тексты

его собственных дипломатических депеш, (в которых иногда звучали чисто личные мотивы), «партикулярные» обращения графа в Кабинет царя в 1716–1728 годах и, наконец, его «литературно-исторические» труды.

Из этих немногочисленных источников нам предстоит понять, каким мог видеть человека А. А. Матвеева в 1720-х годах средний «чин» из придворного штата, далекий от тонкостей высокой европейской политики Петра I, но улавливавший дворцовые пересуды. И затем, как и ранее, посмотреть на А. А. Матвеева глазами именно Ивана Никитина, который имел собственные источники информации и личный уникальный опыт наблюдения за русским послом в Голландии — в годы своей юности.

Кратко излагая биографию А. А. Матвеева, историк отечественной внешней политики:

а) обязательно укажет, что будущий дипломат являлся сыном знаменитого боярина Артамона Сергеевича Матвеева, ближнего человека царицы Натальи Кирилловны, убитого во время стрелецкого бунта 1682 года;

б) отметит, что своим учителям Поборскому и Спафарию, фигурам известным, он был обязан отличным для своего времени воспитанием: выучил иностранные языки, говорил даже по-латыни.

Приезжавшие в Россию иностранцы одобрительно отзывались о молодом, знатном и учёном муже. К примеру, француз де ла Невилль писал: «Этот молодой господин очень умён, любит читать, хорошо говорит на латыни, очень любит новости о событиях в Европе и имеет особую склонность к иностранцам»17.

К данному высказыванию современника историки добавляют указание на волевые качества, самообладание, уверенность в себе, жизнерадостность и жизнелюбие русского дипломата — свойства личности, очевидные на упомянутом эрмитажном портрете 1706 года (ил. 14).

В 1699 году, вскоре по окончании Великого посольства, А. А. Матвеев был направлен в Гаагу чрезвычайным и полномочным представителем при

52

Голландских штатах. Несмотря на бедственное финансовое положение русского резидента, ему удавалось закупать оружие и вербовать на царскую службу иностранных специалистов. Главной задачей посла было укрепление международного престижа России.

Ему было поручено «распалять злобу англичан и голландцев против шведа», а также надавить на штатгальтера, чтобы тот через своего константинопольского резидента способствовал заключению мира между царём и султаном.

Историки обычно отмечают, что «важным итогом миссии Матвеева стало сохранение Голландией нейтралитета в Северной войне». Мнение, как нам представляется, справедливо в том отношении, что Голландия действительно

не напала на Россию. Полагаем также, что определяли ее позицию собственные, особенно торговые, интересы и реальное положение на театрах военных действий, морских и сухопутных18.

Фактически с самого начала Северной войны англо-голландский флот действовал как союзник шведского флота. Из-за разгула шведского каперства на Балтике посольство осуществляло связь с Москвой, с Посольским Приказом, сухопутным путем, курьерами, обычно через Варшаву и Смоленск на Москву.

Впоследствии по поручению царя А. А. Матвеев ездил из Гааги в Париж (1705–06), затем в Лондон (1707–08). О продуктивности его работы в Париже и Лондоне можно судить по словам самого дипломата. В отчетном письме своему начальнику, боярину Ф. А. Головину, он сообщал, что в Англии британские министры не проявляли намерения оказать какое-либо воздействие на Швецию, оказавшись, по словам Матвеева, «в тонкостях и пронырствах субтильнее самих французов. … От слов гладких и бесплодных происходит одна трата времени для нас»19. В 1712 году Матвеев был переведен в Вену, где также не добился желаемых царем договоренностей.

Вместе с тем, в европейских столицах лично к русскому посланнику относились скорее благожелательно20. Похвального отзыва профессионального иноземного дипломата Матвеев удостоился еще в самом начале своей дипломатической карьеры. Вот как отозвался о нем И. Г. Корб, секретарь австрийского посольства, посетившего Москву в 1698 году21:

«Думный дьяк Андрей Артамонович Матвеев, назначенный чрезвычайным послом к державнейшим голландским чинам, поехал в Голландию с женой и детьми и будет жить там три года, с ним отправились, по царскому повелению, восемь боярских детей для обучения в продолжение того времени, которое Матвеев пробудет в Голландии, мореплаванию и морской науке. Матвеев знает латинский язык и даже имеет большие, сравнительно с прочими лицами, сведения в этом языке; Матвеев слывет человеком весьма умным, почему и пользуется благорасположением государя. В самом деле, Матвеев отличается между москвитянами человечностью, приветливостью и образованием».

Но в том, 1698, году еще сказывалось отсутствие у Матвеева дипломатического опыта, не позволяющего открывать свое истинное лицо на публике, тем более перед важным чужеземным дипломатом. Тот же великодушный

53

и снисходительный «цезарец» Корб следующими словами продолжает свои впечатления о Матвееве — не без тонкого и слегка ядовитого подтекста:

«Какую цену придает он почестям, недавно видела тому образец Рижская крепость, через которую он проезжал на пути в Голландию. Когда Матвеев приближался к крепости и въезжал внутрь ее валов, раздалась пушечная пальба в изъявление ему приветливого приема; такая встреча обыкновенно считается почетнейшей у всех европейских дворов, но Матвееву показалось это странным, и он сказал: "Что значит для меня этот гул, если пустой желудок напоминает, что нужно его наполнить? Не действительнее ли бы было заявлять свое уважение угощением вином, водкой и яствами, нежели всеми этими почестями,которые так дорого обходятся?"».

Последний эпизод вряд ли выдуман Корбом. Скорее всего, он тут же записал в свой дневник услышанные или переданные ему слова Матвеева. Для нас они ценны тем, что в них личность Матвеева приоткрылась с неожиданной

стороны. Ведь Матвеев и в то время хорошо понимал роль послов в иностранных столицах.

В письме Ф. А. Головину он напишет: «Здесь те пуще себя оказывают за славу своих государей и за честь народную». Поэтому и в ходе рассказанного Корбом эпизода новоназначенный резидент не мог не понимать, что пушечный

салют Рижской крепости прозвучал не в честь его персоны, а в знак уважения к московскому государю.

Но больше всего нас удивляет почти детское простодушие начинающего дипломата, открывающего свое нутро иноземному коллеге. Посла московской державы, как видим, заботило исключительно собственное пищеварение, взыскующее о яствах, вине и водке. Зато теперь мы можем считать правдивым парижское творение Г. Риго, с которого смотрит на нас Матвеев — холеным сибаритом (ил. 14).

В этой связи под иным углом видится следующая сцена первого прибытия ново-назначенного посла в Гаагу. Правительство Голландии, не успевшее подзабыть перипетии пребывания в Амстердаме Великого посольства, разрешило А. А. Матвееву и его людям жить в стране, но с условием, чтобы русский «министр» не требовал «кормов и иного никакого удовольствованья», то есть жил бы «на своих проторях». (Если же в Россию поедет посол из Нидерландов, то он тоже будет жить за свой счет).

А. А. Матвеев поблагодарил за проявленную учтивость, а также, подчеркивая свою независимость, заявил, что он и его люди имеют «всякое себе довольство и ничего от них Штатов не требуют»22. И тут же, 7 февраля 1700 года, А. А. Матвеев уехал на арендованные им для себя и своих людей дворы, которые предоставили ему посол во Франции Гимскерк и принц Валдек.

По мнению исследователей, «Матвеев, очевидно, старался не уронить достоинства русского посла, поэтому арендовал лучшие дома. Такой вывод можно сделать из того, что найм дворов стоил нашему «резиденту» от 800 до 1000 ефимков в год»23.

И это при том, что отъезжающему в Европу на постоянное служение послу Матвееву со свитой денег дали всего-то на сумму 2500 рублей, да на «потреб-

54

ные раздачи» — соболей стоимостью 300 рублей24. И отпустили из Оружейной палаты «камчатую церковь со всеми надлежащими утварьми».

Держа в уме вышесказанное, резонно предположить, что, арендуя столь дорогую резиденцию в Гааге, посол исходил также и из суетных соображений личного престижа и комфорта. В ее стенах Матвеев встречался с приехавшими из других стран принцами и другими «изящных фамилий особами». Эти встречи происходили не только для «государственной чести». Принимал русский «министр» всех этих людей в своем доме и «чествовал их столом у себя»25.

По мнению историков, Матвеев получал необходимые ему сведения от членов голландского правительства и иностранцев, которые съезжались к нему на «ассамблеи». По примеру других послов и министров «резидент устраивал эти ассамблеи в своем доме раз в неделю»26. Он давал «первым господам и госпожам» приемы, «забавы картами» и некие «иные утехи»27.

Практические результаты для дипломата от разорительных еженедельных «ассамблей и собраний» с рискованными карточными играми были, как оказалось, весьма эфемерными.

Особенно трудным было положение русского посла в Голландии в 1700–1704 гг., ввиду прошведской ориентации голландского и английского правительств, нараставшей после Нарвского разгрома. Тем более значимы были реальные успехи посла в организации полулегальных поставок голландского оружия в воевавшую Россию28.

Позже, в Англии, с А. А. Матвеевым произошел пренеприятнейший инцидент. Он был арестован полицией по требованию некоего кредитора и помещен в долговую тюрьму, причем в ходе эксцесса официальному посланнику России были нанесены побои. Возник грандиозный международный скандал, вошедший в учебники по истории мировой дипломатии.

Рубежным в биографии А. А. Матвеева явился год 1716-й, в котором закончилась его дипломатическая карьера. Оставшиеся ему 12 лет жизни, (он скоропостижно скончался в 1728 году), Матвеев будет занимать почетные и доходные должности.

Нам нет нужды их перечислять. Гораздо важнее те сведения, в которых видны черты личности графа Андрея Артамоновича Матвеева. Были в завершающем периоде его жизни два подходящих момента, о которых повествуют биографы экс-дипломата.

Первый отражен в документе, в письме самого графа своему корреспондентуЕго особо охотно цитируют и комментируют специалисты, как уникальный текст, где раскрывается не только личный взгляд Матвеева на сущностные вопросы, по европейски прогрессивный, но также, по мнению историков, видны его высокие душевные качества.

Будучи осенью 1720 года проездом в Москве, граф А. А. Матвеев, к тому времени президент Юстиц-коллегии, имел случай понаблюдать деятельность «понудителя» (полномочного правительственного представителя в губерниях)

Поликарпа Пустошкина. Своими впечатлениями граф поделился в письме кабинет-секретарю А. В. Макарову в знаменательных выражениях, которые следует процитировать:

55

«…Отсюды доношу, что присланной из Камор-коллегии ундер-офицер … Пустошкин жестокую передрягу учинил и все канцелярии опустошил и всех здешних правителей не толко ноги, но и шею смирил чепми… Я, тех узников

по должности христианской посещая, воистину с плачем видел в губернской канцелярии здешной, что множество чепей и желез, и честных особ, седящих в них, и токи слез, превосходящей галерных…».

Второй из упомянутых выше эпизодов тех лет освещается исследователями более скупо. Между тем он вызвал у современников графа достаточно широкий отклик.

Пришло время и Андрею Артамоновичу выступить правительственным ревизором — Московской губернии. Найдя там всюду «непостижимое воровство и хищения», он подверг виновных суровым наказаниям, в одном случае даже

смертной казни.

Источники не обсуждают, на основании каких полномочий было дано распоряжение о внесудебном приговоре, лишенном христианского милосердия (ревизор приказал повесить секретаря воеводской канцелярии). Как бы там

ни было, двор явил недовольство проявленным самоуправством, что отчасти послужило причиной отставки Матвеева.

А какой-нибудь наблюдатель тех лет, не особо расположенный к графу, в свете описанного средневекового эпизода мог бы расценить «воистину с плачем» цитированные выше человеколюбивые строки А. А. Матвеева, как эталонный

образец искусства дипломатии, лицемерия и двуличия.

Добавляет свой штрих к портрету личности Матвеева и историко-литературный труд, составленный отставным дипломатом на склоне своих лет. Ныне принято считать, что в этой книге, написанной витиеватым, деланным языком, с латинским строем речи, изобилующей к тому же галлицизмами, «освещение событий — довольно

пристрастное: на действия царевны Софьи и её партии наложены слишком тёмные краски, Нарышкины и особенно отец автора29 не в меру возвеличены».

То есть в тексте сочинения видна рука представителя дипломатической профессии, которая, по определению, обслуживает избранные интересы, а не бьется за истину во всей ее непорочности.

Попробуем теперь взглянуть на фигуру Матвеева глазами рядового московского обывателя тех лет. Его общее суждение о дипломате, быть может, разойдется с панегирическими пассажами современных нам историков.

Указанный обыватель пребывал в неведении превратностей дипломатических баталий времен Северной войны. Но он не мог не прослышать об очевидной благосклонности царя к отставному дипломату, о чем свидетельствовали

последние важные назначения вернувшегося в Россию А. А. Матвеева. Поэтому в головах петербургских и московских обывателей его образ в целом мог бы соответствовать все тому же парижскому портрету (ил. 14).

Что касается конкретно Ивана Никитина, то степень осведомленности придворного штата, к которому он в те годы принадлежал, была, конечно, существенно выше. В своем круге общения Никитин должен был прослышать, что в России, в 1717–1724 годах, отставной дипломат обнаружил еще одну, пока неисследованную историками, ипостась своей многогранной личности.

56

Она, ипостась, имела неожиданный облик назойливого и крайне докучливого просителя, регулярно осаждавшего Кабинет самого государя беспрецедентным числом разнообразных челобитий самого меркантильного свойства. Поскольку нашему современнику трудно поверить в подобную настойчивость графа Священной Римской империи, мы будем вынуждены прибегнуть к обильному цитированию исторических архивных документов.

В них шла речь об искательстве государевого вспомоществовании ему, графу Матвееву, — деньгами из казны — в погашении «служебных» зарубежных долгов дипломата, а затем, в виде наградных за верность и долготерпение, —

доходными поместьями (маетностями).

Кампанию домогательств открывало прошение в Кабинет государя от 1717 года, повествующее об обнищании отставного дипломата, произошедшем на государевой заграничной службе. То была «Челобитная графа Андрея Артамоновича Матвеева о призрении ево будучи в долгах и о протчем награждении»30.

В следующем, 1718 году, в Кабинет была подано «Челобитье графа Матвеева, о награждении для исправлении от долгов и протчаго»31.

А в 1719 году искушенный дипломат стал подверстывать в официальные отчеты подведомственной ему Юстиц-Коллегии прошения о погашении своих личных долгов и выкупе заложенных светлейшему князю вещей32. (Тем вернее

партикулярные прошения попадут на стол государю).

В том же году подается следующее челобитье «о выкупе пожитков ево заложенных светлейшему князю»33. Последний был, однако, крепким орешком, и в 1721 году в Кабинет прибыло новое челобитье о тех же делах со светлейшим34.

В том же 1721 году прошения графа А. А. Матвеева приобрели материальную осязаемость в совершенно конкретной форме. Оказалось, что дипломат заимствовал не только у светлейшего, но и у иноземцев — под залог фамильного сервиза и алмазов35. Их-то, эти ценности, и должна была бы выкупить у заморского процентщика государева казна.

История с возмещением средств на выкуп ценностей у заимодавца имела развитие, этапы которого можно проследить по архивным документам Кабинета его величества.

Настойчивость просителя привела к следующему удивительному результату. Важные дипломатические документы доставлялись из Москвы зарубежным резидентам штатными курьерами Посольского приказа. Но самые главные депеши царя и боярина Ф. А. Головина привозили послам специальные доверенные курьеры Кабинета. Среди последних был князь Борис Мещерский.

В архивах Кабинета хранятся отчетные «Письма Кабинетного Курьера князя Бориса Мещерского писанные одно из Галандии, … а потом из Гамбурга о взятом у купца Говерса господина графа Матвеева серебряном сервизе, измятом

и переломаном с росписьми при том имеющимися».

Выкупил-таки князь Мещерский фамильное серебро графа Матвеева у гамбургского заимодавца «купца Говерса»36. Этот эпизод, однако, вызывает не малое удивление. Ведь по тем временам столь глубокий европейский «заезд» важного государева курьера должен был иметь, конечно, санкцию самого государя. Оно, это удивление, рассеется несколько позже.

57

Архивы не сохранили детальной росписи расходов Матвеевым заемных сумм, поэтому мы не знаем, включали ли они, например, очень немалые затраты на оплату заказа портрета представителя российской державы в парижском

ателье знаменитого Гиацинта Риго.

Последовали прошения А. А. Матвеева и о награждениях в более вещественной форме: о передаче ему, Матвееву, в собственность некоторых интересных земель, а именно «о приморском месте и о копорской мызе после боярина

Тихона Никитича Стрешнева» и «в Кексгольмском уезде Пигнарского погоста»37.

В обстановке царившей эйфории по случаю Ништадтского мира он даже челобитствовал о возвращении имений его отца, давным-давно забранных в казну. Последовала просьба к государю о передаче ему, Матвееву, «наследственной отца ево вотчины», когда-то, при другом царствовании, отписанной на государя38.

Наконец, в 1723 году, в Кабинет поступило челобитье «графа Андрея Матвеева о награждении за бытность ево с малым жалованьем на посольствах для достроении дому ево на васильевском острову и вместо недоданных родительских и ево крестьян деревнями»39.

В 1724 году А. А. Матвеев сообщал о своей материальной нужде уже императрице Екатерине I. Впрочем, не в первый раз. В разделе архива Кабинета «Письма, прошения и другие бумаги к Екатерине I» находим:

«Андрея Матвеева, графа: а) 1714 г. О бедственном своем положении. …

с) 1721 г. о выполнении прежних ходатайств. … e) 1724 г. напоминание о своем бедном положении»40.

Оказывается, Матвеев столько лет докучал не только царю, но и царице и, как видели, не без успеха. В изложенной истории многолетних домогательств отставного дипломата самой удивительной кажется снисходительность, с которой монаршие особы терпели сию докуку.

Во всем огромном архиве Кабинета за рассматриваемый период просительная эпопея Матвеева, благодаря своей продолжительности и проявленной графом изобретательности, приобрела гипертрофированные очертания чуть ли

не памятника эпохе.

Ее разнообразные перипетии, конечно, просачивались за пределы канцелярии Кабинета, и бедственное положение экс-дипломата со вкусом обсуждалось в около-придворных кругах, к которым принадлежал, укажем еще раз, штатный

придворный портретист Иван Никитин.

Вполне вероятно, однако, что мнение живописца о А. А. Матвееве сложилось не только под влияниям деклараций графа о своем обнищании, но и по личным впечатлениям от московского владения этого вельможи на Маросейке. Последнее располагалось по соседству с домом графа С. Л. Владиславича-Рагузинского, давнего покровителя живописца Ивана Никитина. При создании Никитиным во время «московского сидения» гипотетического портрета А. А. Матвеева сеансы позирования происходили, скорее всего, в графской резиденции на Маросейке, а не во временном московском обиталище художника.

58

Европеизированный А. А. Матвеев держал открытый дом, раз туда был приглашен такой скромный иноземный персонаж, как голштинец, камер-юнкер Бергхольц. Тот, посетивший роскошную резиденцию графа Священной Римской империи А. А. Матвеева, отметил это событие следующей записью в дневнике:

«Граф Матвеев и дочь его, Румянцева, провели нас в залу, где должны были танцевать. Она необыкновенно хороша, украшена разными любопытными картинами и притом очень велика. Между многими редкими и замечательными картинами граф показывал нам портреты умершей жены своей, которая в молодости слыла совершенною

красавицею….В середине залы висела превосходная люстра, на которой было зажжено по крайней мере 20 толстых свечей, дававших, вместе с другими свечами, расставленными пирамидально на нижних окнах, большой свет»41.

Резонно допустить, что Иван Никитин, находясь в описанных стенах московского домовладения Матвеева, начинал испытывать некоторые сомнения в легендарных затруднениях потенциального заказчика портрета.

У него существовали, несомненно, свои источники информации в разных кругах, в том числе в высоких государственных сферах. Ведь придворный портретист Иван Никитин писал выдающихся людей своего времени. В качестве примера упомянем еще раз «иллирийского» графа Савву Лукича Владиславича-Рагузинского.

То был в высшей степени информированный человек, в ряде дел куда осведомленнее даже Кабинет-секретаря царя. Этот конфидент самого Петра I в 1722 году спешил в Москву по заверении шестилетней командировки в Европу. Прибыл он туда, конечно, с ворохом не только политических европейских новостей во всей их подоплеке, но и около-дипломатических пересудов. В них, конечно, далеко не все языки были лояльны российскому дипломату А. А. Матвееву. Ну, а граф В. Л. Владиславич-Рагузинский был, как помним, давним и добрым покровителем живописца Ивана Никитина, причем их отношения имели весьма доверительный характер42.

Все вышесказанное побуждает предполагать значительно большую осведомленность придворного живописца Ивана Никитина, чем среднего столичного или московского обывателя.

Существовала и особая сторона в отношении художника Никитина к отставному дипломату Матвееву. Оно не могло не зависеть от воспоминаний живописца1699–1704-х годов, минувших дней его амстердамской юности.

Резиденция русского посла Матвеева находилась в Гааге, недалекой от Амстердама, и деятельность самого резидента не могла не быть предметом самого живого любопытства русских учеников в Голландии. Интерес этот носил, скорее всего, вполне прагматический характер, с естественными надеждами молодых людей на материальную поддержку на чужбине полномочного представителя родной державы.

А они в ней остро нуждались, прежде всего, для оплаты своих здешних учителей. На задержку положенного вознаграждения жаловался, в частности, амстердамский наставник И. Ф. Копиевский, который, по поручению Петра I, давал русским ученикам общеобразовательные уроки43.

О серьезности проблемы повествует, например, из ряда вон выходящая история хищения у упомянутого амстердамского эрудита целых 4 (четырех)

59

глобусов двумя представителями «изящных фамилий», кн. Осипом Ивановичем Щербатовым и Семеном Андреевичем Салтыковом. По всей вероятности, — с целью обращения учебных пособий, особо ценных по тем временам, в денежные средства на пропитание. К тому же из-за начавшейся войны за испанское наследство, в которую оказались втянуты Нидерланды, условия жизни в Амстердаме ухудшались.

В голове живописца Ивана Никитина, всматривающегося на Маросейке в лицо сидящего перед ним сенатора и губернатора А. А. Матвеева, конечно, еще живы давние воспоминания о русском после в Голландии А. А. Матвееве.

Нам надлежит понять, а имелись ли у русских учеников в Голландии основания винить в своих денежных затруднених персонально посла в Гааге А. А. Матвеева?

Ответ может быть найден как частное решение более общей проблемы, представляющей немалый самостоятельный интерес: о системе финансирования казной зарубежного ученичества самых первых русских пенсионеров, включая, разумеется, Ивана Никитина и Михаила Аврамова.

В РГАДА находится архивный документ, который, по нашему мнению, может дать ответ на поставленный вопрос. Его до сих пор либо не находили, либо не принимали во внимание историки, вероятно, потому, что документ не датирован и анонимен. Мы, однако, возьмемся показать, что документ, который мы назовем «Мемориал Ф. А. Головину», весьма информативен, и что автором его текста является никто иной, как сам Петр I.

Сведения в документе представляют собой значительную историческую ценность. Его текст имеет прямую связь с письмом Ф. А. Головину из Голландии вице-адмирала К. Крюйса, доставившего осенью 1702 года в Амстердам

из Архангельска для обучения 150 русских подростков. Ф. А. Головин ответил на письмо К. Крюйса летом 1703 года44. Речь в переписке шла о трудной проблеме обустройства недорослей в Амстердаме.

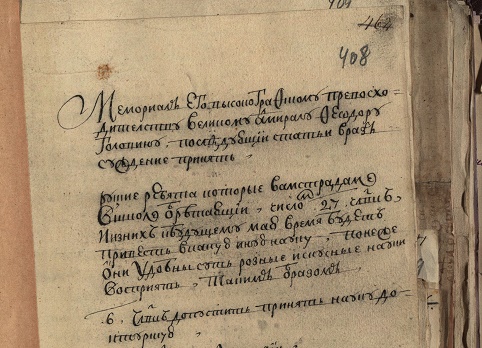

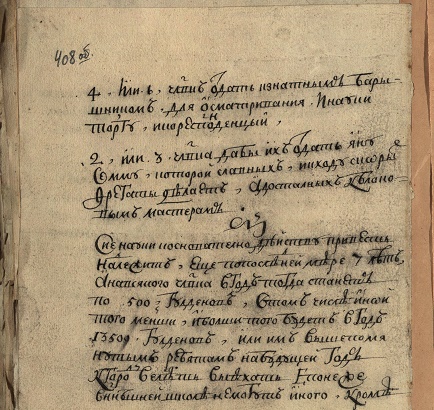

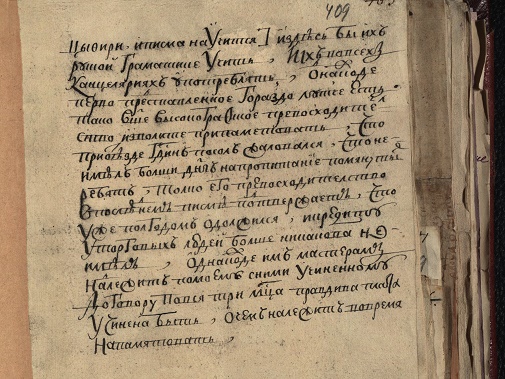

Текст «Мемориала» занимает три страницы, сканы с которых помещены на ил. 15–17.

Ил. 15. Мемориал Ф. А. Головину, л. 408

60

Ил. 16. Мемориал Ф. А. Головину, л. 408 об.

Ил. 17. Мемориал Ф. А. Головину, л. 409

Начинается текст указанием его адресата (ил.15):

«Мемориал Его высоко Графскому превосходительству Великому адмиралу Федору Головину, последующии статьи в разссуждение принять».

Указание принять что-то «в рассуждение» великому адмиралу мог тогда дать только сам царь, поэтому меморандум, однозначно, представляет собой

61

канцелярскую запись распоряжения Петра I, адресованное «его высоко Графскому превосходительству» Ф. А. Головину. (В конце текста найдем и прямое тому подтверждение45).

В следующих абзацах указывается тема меморандума: о русских учениках в Амстердаме, распределяемых в местные школы. Устанавливается их общее число: 27 человек. Указывается, по сколько из них надлежит учить соответственно медицине, «филозофии», коммерции и, разумеется, кораблестроению (ил. 15–16).

Определяет царь срок учения в 7 лет, и размер годового расхода казны на каждого ученика — 500 гульденов. Сводится общий бюджет: на всех 13500 гульденов в год (ил. 17).

Историческую ценность «Меморандума Головину» как первичного источника трудно переоценить. Потому что архивный документ впервые устанавливает четкий регламент всей практики обучения в Европе русских юношей наукам и искусствам: в каких из названных в тексте областей готовить, в какой численной пропорции46, как долго47, на каком денежном довольствии и, как видно из дальнейшего текста, каков практический механизм финансирования заморского обучения.

Те историки, которые отмечают торопливый и импульсивный характер усилий Петра I в создаваемом на ходу механизме управления, не видят системности мышления этого монарха и, как следствие, его практических действий.

У последних, как правило, был прецедентный принцип: выявление наиболее эффективного решения путем не затратного экспериментирования, затем его тиражирование закреплением в жестком письменном регламенте. Реальный процесс появления таких регламентов как раз и виден из «меморандума Головину». Он состоит в оценке Петром I вариантов, отбора оптимального48 и его закрепления в регламенте исполнителю. А первичную экспериментальную базу создавал опыт таких пионеров, как Иван Никитин.

Все эти сведения весьма любопытны, поскольку проливают дополнительный свет на «амстердамские годы» юного Ивана Никитина. Но в контексте обсуждаемой узкой темы особый интерес вызывает заключительный абзац документа (ил. 17). В нем обезличенный текст превращается в прямую речь государя, обращенную к Ф. А. Головину по совершенно иному вопросу, причем без всякого перехода. Вероятно, с этого места писец торопливо, дословно заносил на бумагу слова, скороговоркой произносимые государем. Перескажем ихна современном языке:

«Также ваше высоко графское превосходительство извольте припомнить, что при отъезде г-н посол жаловался, что не имел больше денег на пропитание упомянутых ребят. Только его превосходительство в последнем письме подтверждает, что уже полгода одалживается и что у него нет больше кредита у /амстердамских/ торговых людей. Однако же по моему с ними учиненному договору (Вот она, прямая речь царя! — В. Г.) им надлежит платить мастерам /т.е. наставникам/ каждые три месяца, о чем надлежит им вовремя напоминать»49.

Послом, о котором идет речь, является, разумеется, Андрей Артамонович Матвеев. Слово «отъезд» обозначает предписанную ему миссию в Париж, под-

62

готовка к которой весьма затянулась. Это указание и определяет датировку меморандума — 1704 год50.

Из слов царя явствует, что существовала схема финансирования русских операций в Голландии, действовавшая и ранее в силу договоров, заключенных им, государем, с голландскими торговыми людьми.

Те из них, которые имели интересы в России, в обмен на разрешения торговых операций и другие преференции, (прежде всего по покупке и вывозу зерна51,в котором остро нуждалась Голландия), пересылали в Голландию векселя,

на уполномоченных голландских же коммерсантов, вышеупомянутого Христофора Бранта, Адольфа Гоутмана и Эгберта Тессинга. Последние их монетизировали и распределяли.

Собственно, именно по такой схеме финансировались масштабные закупки материалов и наем иноземцев на службу в России в месяцы пребывания в Амстердаме Великого Посольства. Она же действовала и позже, в том числе и в 1702–1703 году, когда векселя выдавали в Московии голландские купцы Исак Гоутман и Иван Любс52.

Следовательно, по такой же схеме оплачивались и расходы на проживание и ученичество в Амстердаме Ивана Никитина. Вероятно, примерно столько же — 7 лет — изначально расценивалась царем продолжительность его

обучения.

С конца 1699 года в Гааге обосновалось русское постоянное представительство, которое могло выступать непосредственным получателем переводных векселей и распределителем средств53. Насколько можно понять из царского меморандума начальнику Посольского приказа Ф. А. Головину, схема финансирования имела две компоненты. Оплату «мастеров», голландских наставников, по-прежнему обязаны были осуществлять каждые три месяца амстердамские негоцианты, получатели векселей из России, а пропитание русских учеников входило в зону ответственности лично посла А. А. Матвеева.

Как раз на эти цели ему не доставало средств. Когда он столкнулся с такой нехваткой и попытался занять деньги на кормление недорослей в Голландии, ему было отказано в кредите!

Думается, что одной из причин афронта был расточительный образ жизни А. А. Матвеева в Гааге, уже исчерпавшего до дна на личные нужды весь кредит доверия голландских ростовщиков. (Другой причиной безденежья посла являлась прижимистость российской казны в военное время).

Такие провалы не случаются со дня на день, тем более в ту эпоху невообразимо медленных коммуникаций. Поэтому ущербное для кормления российских учеников расточительство посла А. А. Матвеева наверняка имела место и ранее 1704 года, то есть в период пребывания в Голландии Ивана Никитина.

Обретающиеся в Амстердаме русские юноши, не могли не рассуждать о богатом выезде российского посла А. А. Матвеева, об ассамблеях, карточных игрищах и шумных обедах в его роскошной резиденции — и не судачить об общем несметном богатстве посла, отпрыска древнего боярского рода. Они, конечно, относили скупердяйство Посольского Приказа на счет личных качеств посла, который, как мы видели, не имел средств для должной поддержки молодых

63

соотечественников. Поэтому среди юнцов за послом вполне могло закрепиться какое-то заглазное, мало почетное прозвище, вроде «сквалыги». Как известно, яркие образы юности надолго застревают в мозгу человека, рождая стойкие предубеждения.

3.4. Эрмитажный портрет нобиля

Завершив преамбулу, по необходимости пространную, мы переходим к главному вопросу — к проверке гипотезы о существовании портрета А. А. Матвеева, написанного Иваном Никитиным.

Дипломатическое служение графа А. А. Матвеева в Европе (по 1716 год) и длительная итальянская стажировка Ивана Никитина (по весну 1720 года) делали невозможной их встречу в России — вплоть до 1720-х годов. С учетом

большой разницы в возрасте, а также дистанции между этими двумя людьми на иерархической и сословной лестнице, наиболее вероятна их повторная встреча именно в 1722 году, в Москве, где знать и служивые разгоняли множественными визитами скуку бесплодного ожидания.

Перемещаясь мысленно в этот период, учтем давность знакомства отставного теперь дипломата со ставшим известным придворным живописцем Иваном Никитиным, которому очевидным образом благоволил сам император

Петр Великий. В этих условиях «европейский» заказ праздному придворному портретисту на изображение вельможи представляется естественным и логичным.

Будем считать, что заказ портрета Никитину действительно состоялся в начале 1720-х годов, при описанных — или близких к ним — обстоятельствах.

К моменту начала сеансов позирования воспоминания Ивана Никитина о российском дипломате А. А. Матвееве должны были, повторим, восходить к Голландии, к 1702–1704 годам, когда внешность посла была близка к образу

на портрете, созданному в парижском ателье Г. Риго54 (ил. 14).

В фондах Эрмитажа хранится другой портрет графа Андрея Артамоновича Матвеева (ил. 18).

В этом месте мы выдвигаем гипотезу о том, что названная работа и есть искомый нами портрет А. А. Матвеева, созданный Иваном Никитиным в начале 1720-х годов.

Нет оснований сомневаться в идентичности личности изображенного. Судя по его возрасту, работа вполне могла быть выполнена в 1722 году, во время «московского раунда» двора и знати. Раз так, у нас появляется начальное основание для выдвижения гипотезы об авторстве Никитина данного эрмитажного, не подписного, портрета А. А. Матвеева, числящегося в музее работой неизвестного художника.

В русле нашей общей методики, для обоснования гипотезы об авторстве Ивана Никитина достаточно показать в картине наличие «второго сюжета». Конкретнее, — выявить на полотне «маркер Никитина», открывающий дверь в настоящий сюжет.

64

Ил. 18. Портрет графа А. А. Матвеева. Эрмитаж

Обнаружение на полотне образа графа, каким его должен был видеть именно Иван Никитин, превратит нашу гипотезу о его авторстве в безусловную атрибуцию.

Расположим мысленно рядом портреты: парижский 1706 года и, предположительно, московский 1722 года (ил. 19).

Ил. 19. Парижский и «московский» портреты А. А. Матвеева

65

Возрастные отличия изображенных очевидны. Но еще более разнятся настроения персоны: нарочито мажорное у первого образа и философски печальное у второго. Как будто в полтора десятилетия уложилась вся данная человеческая жизнь. В чем, собственно, причина столь разительной трансформации? Ведь к 1722 году граф А. А. Матвеев как будто достиг высшей точки своей карьеры и, что еще важнее, заслужил, как кажется, уважение и благорасположение государя.

Вглядываясь повнимательнее в профессионально бесстрастное лицо отставного дипломата, мы не можем не увидеть, что в его глазах прячется глубокая грусть. Подобная той, что мы отмечали на практически современном ему портрете канцлера Г. И. Головкина55.

Что заставило Ивана Никитина вот так увидеть душу А. А. Матвеева, преждевременно состарившегося человека, и такой запечатлеть ее суть в своей сумрачной работе? Видимо, были какие-то факты, какие-то неафишируемые

скорбные события в жизни сиятельного графа, отблеск которых уловил в его глазах художник.

Увы, как мы видели, на самом деле блистательного дипломата, отпрыска древнего и богатого рода, за фасадом пышной гаагской резиденции преследовал призрак самого унизительного безденежья56.

Именно в фокусе этого, первого российского, представительства за рубежом концентрированно сошлись прискорбные последствия вынужденной прижимистости, а прямо говоря, скаредности царя в расходах денег государственной казны. Вот что доносил посол А. А. Матвеев в Москву из Голландии своему прямому начальнику боярину Федору Головину:

«Жить мне здесь очень трудно… …Ныне до того дошло, что разве платье с себя продать и последнее, что имею… Толко мне есть стало нечего, уж с 400 патакунов занял у голанца, тем живу, которой стоит по 3 франков и по 17 копеек.

Ныне писал с слезами к господину Бранту о 5000 гулденах в займ до Государева жалованья. Естли он меня не ссудит, последнее платье с себя принужден будут продать…»57.

А из каких средств нужно было, например, оплачивать ученичество живописи в Голландии, в 1700–1701 годах, молодого Михаила Аврамова, секретаря посла А. А. Матвеева? На какие деньги одеть-обуть посольских по европейской моде? Завести пристойный посольский выезд? Наконец, накормить растущих российских недорослей?

Посол, тогда не имевший еще титула графа, крупно доплачивал из своего кармана. Пока в нем еще водились деньги. А затем не стеснялся, как мы видели, закладывать свои фамильные ценности.

Через несколько лет, в бытность А. А. Матвеева в Англии, случился упоминавшийся выше инцидент с арестом и избиением российского посланника. Арест был вызван, напомним, требованием кредитора, у которого лопнуло терпение.

И за какую же занятую сумму не мог расплатиться российский посланник?

50 фунтов стерлингов.

66

У столь гордого человека древних боярских кровей все эти многолетние унижения, финансовые передряги, не могли не вызывать тяжелую душевную травму, отравляющую повседневную жизнь дипломата. Не менее унизительными

должны были быть для графа, как кажется, его многократные челобитные уже в России. С его точки зрения, — не с недостойными просьбами о денежных вспомоществованиях, а о закрытии долгов перед ним беспамятной казны.

Но к 1722 году главные денежные неприятности были, конечно, далеко позади. Граф А. А. Матвеев был снова состоятельным, поскольку пребывал при прибыльных должностях. Имел богатый дом на Маросейке, с многими картинами, едва ли не самую большую по тем временам библиотеку.

Но можно представить себе, сколько накопившейся горечи и грусти пряталось в глубине души старого дипломата. Поэтому настоящим А. А. Матвеевым к 1722 году был не слегка постаревший весельчак, которого изображал

не слишком проницательный парижский портретист-жизнелюб, а тот, который смотрит на нас — «вторым сюжетом» — с эрмитажного портрета (ил. 18).

Доказательством правильности нашего чтения сюжета картины является факт присутствия в ней индивидуального «маркера Никитина». Он написан в виде элемента, которому категорически не место на мемориальном портрете

богатейшего в то время вельможи. Мы имеем в виду красноречивую деталь одеяния — блеклые следы позументов,

по кромкам расстегнутого кафтана изображенного, (из ткани, кстати сказать, еще более усталой, чем на портрете скупого канцлера Г. И. Головкина кисти Никитина). При внимательном рассмотрении становится ясно, что эти тусклые

желтоватые образы суть на самом деле символы — как бы следы от споротых золотых позументов, отданных в заклад голландскому старику заимодавцу.

Но мы обязаны указать на еще одно, как будто близкое, но совершенно иное истолкование «второго сюжета» портрета, не столь лестное для А. А. Матвеева. Оно объяснит не только намек на золото в залоге, но и скромность поношенного кафтана сиятельного графа, которым отнюдь не гордился бы и мещанин небольшого достатка, какой-нибудь приказной подьячий или писарь на жалованьи.

Столь странное одеяние богатого вельможи превращает заказной портрет — по воле давно повзрослевшего амстердамского ученика — в прямо-таки библейский образ скупца.