Часть 4. Исторические и другие картины (продолжение)

4.4. Евангельский сюжет

Проведенный анализ изобразительной манеры Ивана Никитина позволил составить свод ее характеристик, общий как для портретных, так и для исторических работ живописца. Это позволяет продолжить прерванный поиск картины

«раннего» Никитина на евангельский сюжет.

Вернемся к исходному пункту логической схемы наших размышлений — к письму боярина Ф. А. Головина дьякам Посольского приказа от 1703 года, в котором он предписывает «Ивану Петрову» из штата этого важного ведомства

написать «образ апостола Петра плачющей».

Ввиду понятного нежелания золотописца браться за столь ответственную работу, ее, по логике вещей, могли передать Ивану Никитину, вскоре, летом 1704 году, вернувшемуся в страну из Голландии. Замену исполнителя должен был, разумеется, санкционировать сам начальник Посольского приказа Ф. А. Головин, находившийся в те месяцы в Москве. Этот боярин и адмирал, не столь давно повидавший в Европе образцы живописного искусства, не мог не обрадоваться открывшейся возможности придать представительский блеск убранству погоревшего здания Посольского Приказа в «Кремлегороде».

В мировой живописи изображения апостола Петра плачущим достаточно редки. Вот и в собраниях ведущих отечественных музеев имеется единственная подходящая по сюжету работа — в Третьяковской галерее. Картина не подписная, с совершенно туманным бытованием, но приписанная И. И. Бельскому каталогами ГТГ (ил. 36).

Ил. 36. Плач апостола Петра. ГТГ

Атрибуция именно И. И. Бельскому этой вещи зиждется, прежде всего, на «созвучии» картины с изображением «Головы апостола Петра», тоже в ГТГ (ил. 37).

Ил. 37. Голова апостола Петра. ГТГ

Но и эта работа также не подписная автором, и также с непрозрачной до конца историей бытования. Она имеет лишь неведомо кем и когда нанесенную надпись об авторстве И. Бельского на обороте реставрационного дублиро-

вочного холста. Эта надпись и определила, конечно, безусловность атрибуции Бельскому не только этого, но и предыдущего, безвестного, образа — «Плач апостола Петра».

109

Почему, собственно, позднейшие надписи на обороте холстов, тем более дублировочных, неизвестно кем и когда сотворенные, должны иметь априорный кредит доверия, даже минимальный? Чего стоит, например, малограмотная

надпись: «Гетманъ наполно», с критической смысловой ошибкой, — на обороте портрета напольного гетмана П. Л. Полуботка в ГРМ? А чем, кроме физической близости к лицевому оригиналу, «оборотные» надписи анонимов

надежнее печатных слов маститых ученых прошлых веков? Таких, например, как А. Н. Бенуа, выдвинувший в 1904 году малоодаренного Таннауера автором портрета того же напольного гетмана32?

В отношении И. И. Бельского вопрос о доверии надписям на дублировочных холстах не нов. Помимо названных двух работ в ГТГ33, сохранились еще - три его картины — все в Русском музее. Среди них — пейзажная, «Гатчинские

ворота…». Известный исследователь А. А. Федоров-Давыдов не признал убе-

110

дительными и надпись, и дату на обороте ее дублировочного холста34. И Русский музей, несмотря на проведенное технико-технологическое исследование картины, осмотрительно воздержался безусловно приписать непритязательный пейзаж посредственному живописцу И. И. Бельскому35.

Специфика исследований жизни и творчества Ивана Никитина, громоздящая одну трудную проблему за другой, состоит в том, что вокруг его имени и работ сплошь роятся тайны, легенды и посмертные рукотворные недоразумения.

Они восходят, еще раз напомним, к стародавнему пятну на имени живописца, этого государственного преступника, обвиненного в аннинское время в тяжком по тем временам грехе не доносительства36. Многие, многие десятилетия

афишировать его авторство владельцам конкретной вещи было сначала опасно, затем не престижно.

Поэтому специалистам следовало бы особенно тщательно присматриваться к малейшим неувязкам и проколам в облаке окружающих вещь толкований и «артефактов», не принадлежащих руке самого живописца. Мы уже упоминали

портрет княгини А. П. Голицыной работы Ивана Никитина, приписанный Андрею Матвееву в ложной надписи на обороте аналогичного реставрационного дублировочного холста37.

Есть похожий «казус даты при дублировании» и в истории бытования холста «Голова апостола Петра». Приведем текст из Каталога ГТГ 1984 года, сопровождающий эту работу38:

«На обороте воспроизведенная при реставрации (дублировании холста)

подпись: П: Титулярной Советникъ Иван Бельской — 1703.* Году.

*В каталоге ГТГ 1952 г. — “1783”.

Дата в подписи на новом дублировочном холсте воспроизведена неверно.

До реставрации в подписи было указано: “1783”». (Конец цитаты).

111

Удивительно, конечно, точное совпадение первоначально указанной даты — «1703» — с годом написания инструктивного письма Ф. А. Головина. Та дата почти соответствовала бы нашей гипотезе. Не исключено, что поправили (изменением одной цифры) дату с 1703-го на 1783 год как раз для каталога 1952 года — его ученые составители. Они-то знали, что Иван Бельский родился только в 1719 году.

Не числя себя специалистом в области стилистического анализа, автор этих строк предпочитает опереться на мнения признанных специалистов в названной области, оставляя за собой право на комментарии.

Мы уже ссылались на замечательный труд Н. М. Молевой и Э. М. Белютина1965 года «Живописных дел мастера», прошедший проверку временем. В одной из предыдущих публикаций нам доводилось удивляться проницательности

его авторов, (прежде всего Э. М. Белютина, одаренного профессионального художника). За много лет до обнаружения «венецианского» холста Никитина «Венера, раненная стрелой Амура», они фактически распознали копийный характер близкой по изображению доски в ГРМ «Венера и Амур», в силу исторической традиции приписанной тому же Андрею Матвееву:

«Если говорить о чисто внешнем сходстве с матвеевской манерой, то наименее матвеевской работой должна оказаться картина ”Венера и Амур”. В ней чувствуется чья-то другая воля, другой живописный расчет»39. Вот именно.

В том же своем труде Н. М. Молева и Э. М. Белютин куда категоричнее высказались по обсуждаемой картине в ГТГ «Плач апостола Петра», написанной на сюжет, заданный в апрельском письме Ф. А. Головина 1703 года. Тот содержательный текст заслуживает пространного цитирования40:

«Вопрос о художественном наследии И. Бельского достаточно сложен. Целостность живописного метода художника, понимание им пространства как среды, в которой находится как бы тяжело написанный, полный напряжения

образ человека, своеобразная трактовка объема на цветовом выявлении полутеней, наконец, характер живописной кладки — все заставляет отрицать авторство И. Бельского относительно числящегося за ним «Плача апостола Пе-

тра» (ГТГ, ж 22595)». (Конец цитаты).

У Н. М. Молевой и Э. М. Белютина «ряд спорных вопросов возникает и в связи с ”Головой апостола Петра”». Они, разумеется, знали о надписи на обороте этого холста, указывающей на авторство И. И. Бельского. Не только сегодня, но и полвека назад не принято было ставить под сомнения достоверность подобных старых надписей на обороте холстов. И Н. М. Молева с Э. М. Белютиным не отрицали саму возможность руки И. И. Бельского, но при условии копийности картины. Вот их текст:

«Хотя картина эта и принадлежит кисти И. Бельского, отдельные ее особенности заставляют предполагать, что она представляет собой либо авторскую реплику еще не обнаруженного оригинала, либо копию с работы какого-то

другого художника»41.

(Конец цитаты).

112

Несомненная редкость живописного представления человеческих слабостей святого апостола дает основание связать картину в ГТГ «Плач апостола Петра» с инструктивным письмом Ф. А. Головина от апреля 1703 года. С нашей

точки зрения, картина «Голова апостола Петра» в ГТГ (ил. 37), где изображенный, как нетрудно видеть, вытирает слезу со щеки куском грубой ткани, и вторая картина, «Плач апостола Петра», — обе отвечают сюжету, заданному

Ф. А. Головиным художнику «Ивану Петрову» в упоминавшемся 1703 году: «образ апостола Петра плачющей».

Притом первая из них — явно этюдная: с «расплющенной формой лица» и лишенная сюжетного драматизма. Ее подготовительный характер легко выявляется при сопоставлении отраженного по горизонтали образа с завершенным

«Плачем святого апостола Петра» (ил. 38).

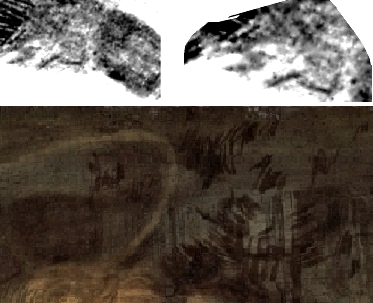

Ил. 38. «Плач апостола» и инвертированное изображение «Головы апостола»

Поскольку принадлежность данных двух работ одному и тому же живописцу кажется несомненной, «Голова апостола» вполне может представлять собой просто один из сохранившихся вариантов этюдного поиска художника общей

идеи, позы, колорита к «Плачу апостола».

Тогда и возникновение на обороте одной из двух картин в ГТГ как раз такой даты — 1703 год — не кажется немыслимой небрежностью реставратора или случайным совпадением цифр, ввиду малой вероятности таковых.

Н. М. Молева и Э. М. Белютин, отклоняя в 1965 году авторство И. Бельского картины «Плач апостола Петра», указали на ее иной, не этого живописца, «характер живописной кладки».

В этом месте мы выдвигаем гипотезу о том, что ГТГ обладает в действительности не работой ординарного И. И. Бельского, а первым историческим произведением молодого Ивана Никитина, выполненным в своем отечестве — «Плач апостола Петра».

113

Применим к этой картине в ГТГ разработанный выше критерий безусловной принадлежности некой исторической картины именно этому живописцу.

Начнем с первой его части — наличия в картине символа, определяющего подлинный сюжет. Таковой на полотне очевиден. Это, конечно, призрачный знаковый образ в правом верхнем углу: петух в бледном свете от некоего вторичного источника (ил. 36). Такой прием, пока еще наивный и прямолинейный, расширяет сюжет картины до пересказа живописными средствами всего новозаветного эпизода об отречении и раскаянии апостола Петра42.

Впрочем, на данном этапе нельзя исключить и копирования И. И. Бельским старого оригинала 80-ти летней давности, интересного но замыслу и исполнению, но утратившего связь с именем своего создателя. Но ведь для решения вопроса существует очевидный технический тест, позволяющий определить, является ли данный холст оригиналом 1704 года или копией 1783 года43.

Если технико- и химико-технологические исследования картины «Плач апостола Петра» в ГТГ покажут категорическую архаичность для 1780-годов использованных художественных материалов, то будет доказана оригинальность данного произведения. Но даже если вещь окажется копийной, то и тогда работа в ГТГ, дающая представления о раннем никитинском оригинале, — бесценна44.

Но если верифицируется и вторая компонента нашего атрибуционного критерия — наличие на картине малых фантомных образов, вписывающихся в сюжет, но невидимых при первоначальной обсервации, то будет доказана

безусловная принадлежности кисти Ивана Никитина именно этого полотна на евангельский сюжет. Речь идет о призрачных образах, переводящих живописное повествование и самого творящего художника из реального в потусторонний или мифический мир. То есть об изобразительном приеме, который мы отмечали в картинах Никитина «Венера, раненная стрелой Амура» и «Петр I на смертном ложе» в ГРМ.

Тема «Плача апостола Петра» близка к картине с изображением исхода души царя Петра (ил. 22, 24, 28). Она не менее волнующа и символична для искренне верующего человека тех времен. Поэтому и на полотне молодого Ивана

Никитина могли бы присутствовать — наряду со смертным во плоти апостолом — эфемерные образы духовных созданий, наблюдающих происходящее сверху. Конечно, их смысловое место на холсте — внутри нимба над головой апостола. И они там есть (ил. 39, вверху).

Ил. 39. Фрагменты. Фантомы «глаз небожителей» в нимбе (вверху)

и «крестовины» над головой апостола

Все вышесказанное дает нам основание утверждать, что Третьяковская галерея располагает в действительности не только подлинной работой «раннего Никитина», но и первой русской исторической картиной.

Определение на обсуждаемом холсте фантомных образов являлось прикладной процедурой, необходимой для доказательства авторства Ивана Никитина.

Следующей целью должно быть постижение истинного смысл всего изображенного. Автор сознательно поместил обсуждение картины «Плач апостола Петра» ближе к концу исследования, нарушив традиционный хронологический

порядок изложения. Потому что эта ранняя работа совсем не столь проста. И к размышлениям над ней было бы разумно приступать, понемногу освоившись в сложном внутреннем мире Ивана Никитина.

114

Самое замечаемое в картине «Плач апостола Петра» — глаза центральной фигуры, что характерно для Никитина (ил. 36). Он не всплакнул, он плакал долго и горько, о чем напоминают складки платка, водопадом спадающие вниз.

Стекающие по щекам две слезы истончаются у истока, потому что они — последние.

Глаза за ними уже почти сухие, в них не рождается новая обильная влага. Это глаза смертного в старости его, но — в момент перехода сознания в совсем иное раздумье. Его лоб мыслителя посетило прозрение, вызванное упавшим ниоткуда небесным лучом в той замкнутой темной пещерке. (В нем, в том луче, и есть знаковый «никитинский» символ перехода к подлинному внутреннему сюжету).

До апостола вдруг дошла мелочность случившегося с ним эпизода, проявленной им обычной человеческой слабости. Да и что такое он сам — перед величием надвигающегося вселенского события. Именно о том послано ему озарение, как указывает художник призрачным силуэтом крестовины прямо над головой апостола (ил. 39, внизу).

Приближение вселенского искупления возвещается небесным свечением — за выходным отверстием убогого убежища. А там, под тем, иным, светом, полупризрачная птица, как божественный посланец, своим криком возвещает

о надежде — не ему, земному и суетному, а миру, мирозданию, самой жизни, спасаемой через смерть.

Глубоко верующему Ивану Никитину, сыну и внуку священнослужителей, племяннику видного кремлевского священника Петра Васильевича, несомненно, не раз бывавшему в детстве в богато расписанных кремлевских соборах,

115

должны были быть близки евангельские образы45. И тематический заказ на изображение истории о раскаянии апостола Петра, как бы частного, «бокового эпизода» в великом драматическом повествовании, не мог не повернуть разум именно этого живописца — к его главному руслу.

Работая над возникающим на холсте сюжетом, художник, как кажется, находился в диалоге с изображаемым. Его мысль поднималась от сиюминутного, от терзаний из-за приступа понятной человеческой слабости, к грядущему

грандиозному событию, которое было дано предощутить св. апостолу Петру.

Установив ориентировочное время создания «Плача», мы получили возможность списать кажущуюся этюдность работы в ГТГ, некоторую плоскостность пространства, окружающего фигуру, отсутствие единого источника света

— на профессиональную неопытность еще совсем молодого Ивана Никитина.

Если, конечно, не увидеть в них преднамеренность, не воспринять как начальные, уже узнаваемые, черты его будущего художественного почерка. Для Ивана Никитина пространство, окружающее фигуру, наполнено особой значимостью.

Оно дополняет или даже создает сюжет, не отвлекая, однако, внимание от центрального образа. Напротив, — участвует в его создании. Но к этому важному аспекту нам еще предстоит вернуться.

4.5. Портрет к триумфальному шествию

До самого недавнего времени справедливо считалось, что «имеющихся в нашем распоряжении фактов явно недостаточно, чтобы наметить биографию молодого Никитина даже в самых общих чертах»46. Соответственно, «мы не знаем ничего … о годах учения Ивана Никитина47».

Проблематичность реконструкции событий первых лет после возвращения Ивана Никитина из Голландии на родину также кроется, напомним, в отсутствии каких-либо первичных документальных источников. Фактически историки располагают единственной строчкой в архивной ведомости Оружейной палаты за 1705 год, где упомянут некий Иван Никитин в составе гравировальной команды А. Шхонебека.

Поэтому наше воспроизведение последовательных событий тех лет могло быть только гипотетическим. Но как только в его конструкцию органичным звеном встраивается живописное произведение с установленной принадлежностью Никитину, несоразмерно возрастает вероятность исторических «строительных блоков», логически с ним связанных.

Последние же могут открывать путь к обнаружению следующих работ молодого живописца. Именно такую роль сыграло изображение фельдмаршала Б. П. Шереметева, приведшее нас к «жанровому» портрету Петра I48. Аналогичные последствия должна повлечь атрибуция Никитину исторической картины «Плач апостола Петра».

Боярину Ф. А. Головину было бы достаточно годичного срока чтобы убедиться в бесплодности попыток приказного золотописца Рефусицкого прилично написать для правительственного ведомства — не икону, но картину

116

в европейской манере с образом святого апостола. И поручить работу тому единственному, кто способен ее выполнить.

Поэтому хронологическая связь «Плача апостола Петра» с инструктивным письмом Ф. А. Головина от апреля 1703 года и достоверный факт прибытия в июне 1704 года в Архангельск из Амстердама корабля К. Крюйса с русскими

учениками в своей логической сумме подтверждают дату возвращения Ивана Никитина в Россию: июнь 1704 года.

Тот год памятен долгожданными крупными военными успехами. В июле-августе произошло покорение Нарвы и Дерпта, которое следовало, конечно, достойно отметить49. И подготовке к торжествам был придан самый широкий размах. Вот когда могла возникнуть необходимость в представительском изображении Петра I.

В начале следующего, 1705 года в ознаменование победы состоялся торжественный въезд царя в Москву. По древнеримскому обычаю за завоевателем вели пленных шведских офицеров во главе с нарвским комендантом генерал-майором Р. Горном. Триумфальную арку на пути следования процессии украшал парадный портрет Победителя. Его автор остался неизвестным.

В подготовке к празднеству были задействованы все наличествующие силы Оружейной палаты, отвечавшей за художественное оформление торжественных мероприятий. Однако, как ни странно, в ее архивах не нашло отражения

столь заметное событие, как создание парадного изображения самого Великого государя50.

Между тем, портрет на Триумфальной арке был столь хорош, так понравился Мустафе-ага, пребывавшему в то время в России чрезвычайному послу турецкого султана, что надменный паша стал назойливо выпрашивать портрет

— в качестве дружеского дара. В разгар Северной войны пришлось уступить представителю грозной южной империи. Тот царскую «персону» «воспринял бутто приятно и в великую милость и взял ее с собою».

Принимая во внимание качества портрета и то место, которое было ему отведено в торжественных мероприятиях, естественно предположить, что все тот же Ф. А. Головин, теперь уже в качестве начальника Оружейной палаты, передал работу новоприбывшему Ивану Никитину. Если к началу 1705 года тот уже показал себя, написав «Плач апостола Петра», то такое решение боярина было бы самым логичным.

Мы можем проследить печальную судьбу данного портрета Петра I. Посланник Османской империи, приехавший в Москву еще в феврале 1704 года, был к ней крайне враждебен. К тому же отличался дурным нравом. «Пребывание

Мустафы-аги в России сопровождалось бесконечными недоразумениями, возникавшими не за столом переговоров, а на почве нарушения им не только дипломатического этикета, но и элементарных норм этики»51.

Но это еще полбеды. Гораздо страшнее по своим последствиям оказались те качества Мустфы-ага, о которых Ф. А. Головин, на сей раз в качестве главы Посольского приказа, сообщал в Константинополь русскому резиденту П. А. Толстому: «А с послом их, мню, здесь с таким дураком и упрямцом делат нечего. Истину тебе пишу — немного таких глупцов сыщешь, как сей».

117

Мустафа-ага провалил свою миссию в Москву. Находясь в Каменном Затоне, последнем пункте его пребывания на русской территории, он в злобе своей кинул «персону» под лавку, предварительно «изрезав и замарав оную ругательно всяким смрадом, так что позорно о том слышать». Такие потери, естественно, безвозвратны.

Если поручение написать парадный портрет Петра I действительно было дано Ивану Никитину, то оно, конечно, было санкционировано царем. А это означает, что уже по прибытию Иван оказался в поле зрения государя. Должно

быть, та первая, погибшая работа понравилась царю, раз молодой художник оказался вхож на государеву пирушку, где, по всей видимости, и были сделаны зарисовки к «жанровому» портрету царя (ил. 5).

4.6. Портрет некоторой персоны

3 октября 1703 года «из Санпитербурха» царь отправил в Москву, Ф. Ю. Ромодановскому следующее предписание:

«Также изволь прислать Ивана Петрова в Ладогу и с красками, писать некоторую персону. Сие изволь учинить с нарочным посланным, как возможно скоро. Piter»52.

Прежде всего возникает вопрос о личности загадочной персоны, упомянутой царем. Некоторые детали письма царя Ф. Ю. Ромодановскому позволяют, на наш взгляд, его решить быстро и безошибочно, приоткрыв тем самым любопытный исторический эпизод. Ведь ни в октябре 1703 года, ни в иные года, царю не было нужды скрывать от безгранично преданного Ф. Ю. Ромодановского имя, звание, либо другой индикатор, определяющий личность «некоторой особы». Тогда к чему такая таинственность?

Либо старый князь, из Рюриковичей, «по определению» не мог знать персону,тназначенную к изображению, либо сам царь был еще нетверд в ее имени и статусе.

И тот, и другой вариант не оставляют историкам выбора. В октябре 1703 года, да еще в Ладоге, такой особой могла быть только увиденная царем у А. Д. Меншикова Марта Скавронская, из Мариенбурга, будущая императрица Екатерина I.

Мы уже обсуждали творческие возможности упомянутого в письме царя Ивана Петрова Рефусицкого из Посольского приказа, создателя парсунного портрета государя (ил. 27). Но уже с лета следующего, 1704 года, с возвращением Ивана Никитина, у царя появилась возможность выбрать художника, способного написать портрет в европейской манере.

В конце 1704 — начале 1705 года, собираясь из Москвы к войскам на западные границы, царь захотел бы иметь при себе достойное изображение Катерины, уже рожавшей ему детей и оставляемой в Преображенском, в доме царевны Натальи Алексеевны. Теперь желанный портрет мог написать Иван Никитин.

Настоящие черты лица Екатерины Алексеевны, крещенной в православие, хорошо известны по правдивому эрмитажному изображению кисти Карела де Моора, созданному в 1717 году (ил. 40).

118

Ил. 40. К. де Моор. Портрет Екатерины I

На портрете 1704–1705 гг. она должна смотреться на десяток лет моложе. Но решающим отличием столь раннего портрета должно быть отсутствие даже намека на царственную величавость.

Иван Никитин не имел бы предубеждений к простонародной Марте Скавронской. В отличие от рисования подвыпивших «всешутейших» персонажей в прокуренной «зале» Преображенского дворца, (мы подойдем к этому несколько позже), он бы писал ее с настроением, со тщанием, с вниманием к деталями фактуре тканей53. Такой, какой увидел здесь и сейчас, то есть интимно-привлекательной, с чуть приоткрываемой грудью, сдобной, добросердечной, мягкой и плюшево уютной. Безусловно, простолюдинкой, но с хитрецой. И еще: Катерина была бы принаряженной, но в меру и по домашнему, как и положено для ее нынешнего, еще неопределенного, статуса. Будь то в действительности — к сеансу позирования, или уже на полотне, по поощряемой фантазии художника.

Работа, отвечающая сформулированным требованиям, действительно существует.

Это «Портрет Екатерины I в пеньюаре» в Русском музее (ил. 41).

Ил. 41. Портрет Екатерины в пеньюаре. ГРМ

Он условно, под вопросом, без каких-либо внятных обоснований, приписан Л. Каравакку. Условна и датировка: «1717 (?) ». Резоны странной атрибуции льстивому марсельцу столь не помпезного изображения царицы, быть может, проглядывают в следующем каталожном тексте, сопроводительном к портрету:

119

«Первоначально была изображена с прямоугольным декольте и орденской лентой через плечо — как на портрете Ж.-М. Натье»54.

Там же сообщается, что «размер холста (51×42) изменен поздними надставками по периметру, но живопись лица — авторская».

(Любопытно все же отметить, что указанные размеры холста практически совпадают с размерами обнаруженной «венецианской» работы Ивана Никитина «Венера, раненная стрелой Амура»: 50,1×42,2 и портрета Елизаветы ребенком работы Никитина в ГЭ: 54×43).

Итак, портрет в ГРМ имеет удивительное подлежащее изображение, зафиксированное, конечно, снимком в рентгеновском диапазоне, где можно разглядеть форму обширного декольте, но не мелкие черты лица.

Можно понять мотивы Ж.-М. Натье, приятно омолодившего Екатерину в эрмитажной работе 1717 года. Однако нам категорически трудно предложить

120

хоть чуть правдоподобное объяснение той смелости, с которой некто в имперские времена превратил бы парадное одеяние царицы с орденом св. Екатерины — в столь интимное неглиже. Обратная процедура была бы несоизмеримо

вероятней.

Но если изменить точку зрения на содеянное, то оно явится как раз искомым подтверждением гипотезы о женском портрете работы Ивана Никитина, созданной по повелению царя в Москве в конце 1704 — начале 1705 года.

Действительно, к моменту получения от придворного ведомства заказа на портрет, скромный запас привезенных Никитиным из Голландии качественно сработанных основ на подрамниках мог просто истощиться.

Известно (по подлежащим изображениям), что в последующие периоды жизни Никитин не колебался пускать в дело старые, как-то очищенные, холсты.

Вот и тогда он мог приспособить привезенную штудийную копию какого-то амстердамского портрета вельможной дамы с глубоким и прямоугольным, по европейской моде, декольте. Она, копия, была бы небесполезна начинающему

художнику и как исходный «куншт».

Следует, однако, признать: приведенные аргументы, конечно, недостаточны для безусловного признания портрета в Русском музее искомой работой молодого Никитина. Для этого потребуются дополнительные исследования. Как мы уже не раз упоминали, самыми интересными и, быть может, решающими могут оказаться снимки портрета не в рентгеновском, а в ИК-диапазоне волн.

Особенно участков темного фона справа от головы изображенной, где при внимательной визуальной обсервации можно заметить проступающие «фантомные» наброски Ивана Никитина (выделенные области на ил. 42).

Ил. 42. К «фантомным образам» на портрете Екатерины

121

Они как бы дорисовывают в воображении ироничного живописца преображенскую сцену малоприятными образами здешних старух-приживалок.

4.7. Преображенская серия

Итак, молодому Ивану Никитину стали поручать ответственные живописные работы уже вскоре после возвращения в Россию. (Быть может, его загружали ими и во время краткого пребывания в Оружейной палате) 55. Поэтому имеет смысл поискать его вклад и в так называемую «Преображенскую серию» портретов 1690–1700-х годов, эту гордость коллекции Русского музея.

Проблема, однако, в том, что названная изобразительная сюита состоит сплошь из неразрешенных загадок, представляя собой для исследователей один из «труднейших объектов в художественном наследии переломной петровской эпохи»56.

Вот уже полтора столетия, со времен известной выставки 1870 года, изучают специалисты портреты «Преображенской» серии. Полное отсутствие архивного документального материала не позволяло хотя бы приблизиться к установлению имен авторов портретов, ни провести безусловную персонификацию изображений, ни установить хотя бы примерные даты их создания.

В серию входят портреты, заказанные Петром I для нового Преображенского дворца, построенного в 1692 году. Они размещались в его ассамблейной зале. В описи, составленной в 1739 году по указанию Анны Иоанновны, портреты

обозначены как «бояре висячие». Большинство из «бояр» входило в разное время в состав созданного царем «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы».

Сегодня считается общепринятым, что именно в работах «Преображенской серии» совершался переход от парсуны к портрету, именно она стала компендиумом переломного момента в становлении русской светской живописи на рубеже XVIII века57.

Возвращение из Голландии Ивана Никитина хронологически попадает, как мы показывали, в указанный период. И только он мог внести не просто весомый, но решающий вклад в этот процесс, как единственный к тому времени

русский художник, обучавшийся европейскому портретному письму. Не потому ли в некоторых изображениях Преображенской серии исследователи подозревали руку иностранного мастера?58.

Доказывать присутствие «руки Никитина» следует, конечно, на примере хотя бы одного конкретного портрета европейской школы, действительно принадлежащего «Преображенской серии».

Искомая работа, во первых, не может иметь явных признаков написанной до возвращения Никитина, то есть до 1704–1705 гг., и, во?вторых, обязана обладать неоспоримым признаком качественного отличия в манере от живописных работ так называемой «школы Оружейной палаты». То, чему учили на уроках живописи в Голландии, принципиально отличалось от парсунной манеры письма Чоглокова, Григория и Ивана Одольских или Рефусицкого59.

122

Начнем с первого условия. Достаточным признаком принадлежности к «Преображенской серии» считаются давние надписи на лицевой стороне с обозначением имен изображенных. Однако сама по себе фамилия на портрете

не гарантирует от ошибки: «трудно установить, когда именно была сделана первоначальная надпись, поскольку при многочисленных реставрациях она неизменно наводилась заново»60.

Наглядной иллюстрацией проблемы служит пояснительная надпись на одном из портретов: «АЛЕКСЕI: ВАСИКОВЪ» (ил. 43). В наши дни ее считают ошибочной61.

Ил. 43. «Портрет Алексея Василькова». ГРМ

Дело в том, что историкам-искусствоведам не удалось обнаружить фамилию «Васиков» в дошедших до нас разрозненных и фрагментированных документах конца XVII — начала XVIII века. Вместе с тем известно, что на пирушках «Всешутейского собора» появлялись и привлекали сиюминутный интерес Петра I весьма колоритные персонажи. Нет причин, по которым среди них не мог оказаться некто Алексей Васиков, как обозначено в пояснительной надписи на полотне.

Только фамилия его не Васиков, а Васильков, но тоже Алексей62. Благозвучная, не очень соответствующая лицу на портрете фамилия «Васильков» имеет то преимущество, что она-то оставила след в исторических документах.

Как бы там ни было, в современных каталогах работа значится именно как «Портрет Алексея Василькова».

123

Устойчиво негативную характеристику изображенного «Василькова» как застарелого пьяницы историки извлекают из следующей строки письма царю «прибыльщика» А. А. Курбатова: «Подъячий Алексей Васильков, которой у оружейных дел, усердия государь, истинно никакого не имеет, у таких нужных дел быть ему невозможно. Опасен я от нерадения его пьяного всякого бедства»63.

На мой взгляд, оброненной фразы А. А. Курбатова, известного своей бранчливостью разоблачителя, в то время дьяка Оружейной палаты, все-таки недостаточно для идентификации персонажа по его внешности. Ведь на «всепьянейшие» собрания приходили, вообще говоря, пьющие люди. Тем не менее, искусствоведы искали в облике изображенного черты соответствия типу людей, обозначенному дьяком, привлекая внимание к одутловатости лица и к особенностям одеяния изображенного.

Указывали, в частности, на «меховой зипун, надетый прямо на ‘’исподнюю’’ рубашку», что «свидетельствует о неряшливости пьяницы». Противоречит, правда, впечатлению неряшливости упорядоченность расстановки предметов

на столе справа от выпивохи — дорогой серебрянной утвари: солонки, небольшого стаканчика и соусника. Да и похожий «зипун» мы видим на «Портрете неизвестного в коричневой шубе» (ГТГ), как будто из той же «Преображенской серии». И одет тот зипун прямо на исподнее у персонажа с лицом трезвенника.

Следует принять во внимание и то, что для каждого нового фигуранта «собора» царь требовал придумывать особенные наряды в зависимости от той роли, которая отводится данному участнику64.

В поддержку утвердившейся персонификации портрета исследователи указывают и на «заплывшие глаза, большой красноватый нос Василькова». Практики «Всепьянейшего собора» показывают, однако, что отмеченные признаки

в лице изображенного свидетельствуют скорее о смелой правдивости именно этого художника.

На основании всего сказанного можно заключить, что в данном примере пояснительная надпись на портрете всего лишь устанавливает его принадлежность «Преображенской серии». Но не позволяет определенно относить изображенную личность к категории законченных пьяниц.

Вопрос о том, был ли создан тот или иной из «преображенских» портретов до рубежа 1704 года, позволяющего отсечь работы серии, заведомо написанные до возвращения Ивана Никитина, — не имеет однозначного ответа.

Определенный прорыв в датировке портретов серии был совершен, когда с этой задачей была сопоставлена история брадоборчества царя Петра I. С ее помощью были зафиксированы две опорные ограничительные даты. Первая — день 26 августа 1698 года, когда вернувшийся из Вены царь в Преображенском дворце лично брил бороды своему окружению. Портрет бородатого Я. Ф. Тургенева из «Преображенской серии» был, следовательно, создан до той даты.

Вторую референтную точку установил окончательный царский «Указ о брадобритии» с также доподлинно известной датой — 16 января 1705 года.

Более точное промежуточное датирование, к сожалению, не представляется возможным. Из портретов «Преображенской серии» видно, что процесс полного освобождения лиц от бород проходил не одномоментно, а в несколько

124

этапов, что можно проследить по изображениям: от упомянутого окладисто бородатого Я. Ф. Тургенева — через стольника Ф. И. Веригина с подбритым подбородком — до совсем безбородых А. Н. Ленина, С. Л. Бухвостова и все того же «Алексея Василькова». Отметим, впрочем, тот результат, что для изображения последнего нет и запрета на датировку 1704–1705 годами.

Осталось вычленить те портреты «Преображенской серии», которые заведомо не попадают в категорию «школы Оружейной палаты» (см. ил. 27). Из работ, имеющих на лицевой стороне пояснительные надписи, то есть по определению принадлежащих к «Преображенской серии», только одна безоговорочно выпадает из указанной категории. Хотя бы потому, что только она, в отличие от прочих «двумерных» работ, имеет третье, пространственное, измерение. Это все тот же «Портрет Алексея Василькова» в ГРМ (ил. 43).

Его критическое отличие — сложное композиционное построение, в котором изображение стола с утварью «выдвигает» фигуру, сидящую впереди него.Небольшой разворот ее корпуса усиливает ощущение глубины пространства. Дальний край стола упирается, правда, в глухой задний фон, так что и здесь сохраняется определенная плоскостность изображения.

Но в 1965 году Н. М. Молева и Э. М. Белютин указывали на плохую сохранность именно этого портрета: он был тогда «сильно поврежден»65. Поэтому, не располагая снимком вещи в УФ-диапазоне, невозможно четко отделить авторскую живопись от интервенций идущих вслед за автором подновителей. Таким ли пустынным был первоначальный фон?

В прежние времена «Портрет Алексея Василькова» находился в Императорском Эрмитаже. В его описях автором портрета без аргументации называется голландский художник К. Нетшер. Быть может, такая атрибуция была навеяна

дальней перекличкой с эрмитажным же «Мужским портретом» Каспара Нетшера (1635/36–1684). Та работа имеет похожую композицию (мужская фигура у стола с предметами), но отличается куда более мелочным вниманием к деталям66.

Не исключено, впрочем, что эрмитажные авторы «голландской атрибуции» имели основанием более общие соображения, связанные с особой стилистикой голландской живописи ее «золотого века».

В известном труде одного из создателей отечественной теории атрибуции, доктора искусствоведения И. В. Линник «Голландская живопись XVII века и проблема атрибуции картин» сформулированы следующие главные особенности

национальной голландской живописи, сохранявшиеся и к концу XVII столетия, то есть ко времени амстердамского ученичества Никитина67:

1. Преобладание картин маленького размера, поскольку «художники взывали не к толпе, а обращались к единицам». Иван Никитин, как мы отмечали, обращался к еще меньшему кругу, в первую очередь к себе самому.

2. Скромный, приглушенный колорит голландцев противостоял яркой красочности барокко.

3. Композиционное решение голландской картины отличалось внешней статичностью и внутренней динамикой».

4. Главенствующая роль в ней принадлежала светотени.

125

Нетрудно видеть, что все перечисленные качества имеют отношение к «портрету Василькова». Размеры холста малы, всего 43х53 см, что значительно меньше, чем у прочих портретов «Преображенской серии». (Размеры почти те же, что и у портрета Екатерины в пеньюаре, у картины «Венера, раненная стрелой Амура» и у портрета Елизаветы ребенком работы Никитина в ГЭ:54×43). Приглушена сдержанная цветовая гамма. Свет не имеет единого источника, он необходим художнику для убедительности изображения. Очевидна, наконец, внешняя статичность камерной сцены. К вопросу ее «внутренней динамики» мы вернемся несколько позже.

В данном конкретном историческом контексте сделанных констатаций достаточно, чтобы поставить вопрос об авторстве Ивана Никитина: «никто иной, как он». Но главное доказательство того факта, что «Портрет Алексея Василькова» действительно принадлежит кисти «раннего» Ивана Никитина, кроется в изобразительной

манере создавшего ее живописца. Она имеет уникальную совокупность черт, отмечаемых и в других ранних произведениях художника: от «Плача апостола Петра» и «жанрового» изображения Петра I — до картины «Венера, раненная стрелой Амура» включительно. Соберем эти признаки в единый краткий перечень.

Иван Никитин употребляет мало масла, его кисть грубая, мазок определенный и энергичный, пастозный на белильные контурных обводах. Прекрасно выдержан скупой колорит изображения. Очевидна фресковая укрупненность цветовых пятен. Художник манипулирует в нужных целях светом, не имеющим единого источника.

Иван Никитин сразу овладевает реакцией зрителя. Он избегает дробного мельтешения форм, рассредотачивающего внимание. Если смысловой акцент сосредоточен на лицо изображенного, он теряет интерес к деталям одежды и аксессуарам, малозначимым для сюжета.

Даже известная плоскостность в его ранних произведениях сознательно организуется художником, она не только фокусирует взгляд на лицо изображенного, но и усиливает его выразительность68.

Переходя к лицу, художник целенаправленно и поэтапно сводит внимание к глазам персонажа. Сначала, под полукружьем бровей, — к глазным впадинам, акцентировано выделенным растушевкой коричнево — зеленоватым полутоном, потом — к векам. Затем взгляд зрителя сводится в глубину созданной воронки, — к самим глазам, с их яркими белками, глубокими радужными оболочками и, наконец, к «маячкам» — четким бликам света около хрусталика.

Процесс зарождения и совершенствования этого изобразительного метода прослеживается на ил. 44, где представлены фрагменты лицевых изображений в работах «раннего Никитина». В верхнем ряду — самых первых: «Алексея Василькова» (№ 1) и «жанрового» Петра I (№ 2); ниже — вероятно, несколько более позднего портрета Катерины (№ 3) и, наконец, царевны Прасковьи Иоанновны 1714 года (№ 4).

Ил. 44. Фрагменты лиц на ранних работах Никитина

Вернемся к изображению «Алексея Василькова». Практически все отмеченные выше многочисленные и разноплановые свойства определяемы, как легко видеть, и на данном холсте. А это позволяет окончательно атрибутировать вещь как работу Ивана Никитина.

126

Приступим теперь — с осмотрительностью — к истолкованию произведения молодого живописца, по всей вероятности, самого раннего. Нам предстоит опереться на всю сумму обретенных выше знаний: о личности этого человека, о своеобразии его творческого мышления и о тех необычных условиях, в которых он оказался по возвращении из Голландии в Россию.

Нельзя не увидеть несомненную связь изображения, как тематическую, так и стилистическую, с «жанровым» портретом царя Петра (ил. 5), близким по времени создания.

Как и там, перед нами не «портрет Василькова с натюрмортом», как принято считать, а жанровая сцена среди «шутов» на «всепьянейшем соборе». Каки там, его участник в моменте отстранился от стола, отвлекся от гвалта пирушки на собственные мысли. В такой трактовке сцена действительно близка к изображенной на «жанровом» портрете Петра I. «Портрет Алексея Василькова» кажется еще одной этюдной зарисовкой, сделанной художником на той же сессии «собора», но уже в дальнем конце залы (ил. 45).

Ил. 45. Сравнение изображений

127

Но если думы царя — о державных делах, то у пожившего «подьячего», чей горизонт — к себе поближе, а глаза потускнее, мысли попроще — о смысле суеты, вокруг него происходящей. Раздумывал о том и пишущий художник.

Теперь заговорил и «натюрморт». Его набор аллегоричен, он стал складываться в некую притчу, подлежащую разгадке. Столовое серебро — строгой голландской работы — в сочетании с бочонком пива вполне пристойных размеров образовали бы аккуратную сервировку стола какого-нибудь почтенного протестантского бюргера.

Но благостную картину взрывают три предмета, приподнятые, поднесенные зрителю на плоскодонной вазе. В ней аккуратно разложены хрупкие украшения изящной работы и … одинокий толстопузый огурец. Подобные предметы

не только нарочито неуместны на пиршественном столе, но и вопиюще тмежду собой несовместимы. Вкупе они образуют, конечно, знаковый символ, указывающий путь во внутренний сюжет произведения.

Если немного изменить угол зрения, то ваза на невидимой сверху ножке покажется плоским подносом, лежащим у самого края стола. Интересно отметить, что «поднос» и предметы на нем (в овале: глаза и толстый огуречный нос) образуют как бы шутовской образ, отвернутый от зрителя. В следующий момент тяжеловесный русский огурец со звонким грохотом обрушит вниз европейские совершенства, разложенные во всем их изяществе. В том будущем движении и есть скрытый в сцене динамизм. И выражает он, можно подумать, скептический взгляд недавнего амстердамца на перспективы начавшейся вестернизации московского государства69.

Несмотря на сконструированное окружение фигуры, сам «портрет» написан, безусловно, с натуры. Но, присмотревшись, зритель понимает, что на самом деле перед ним ничто иное, как «портрет в интерьере» пиршественной залы.

Из всего шумного сборища Художник мысленно вычленил привлекшую его внимание фигуру, мирно сидящую у стола. Заключив ее в кокон своего внимания, он лишь боковым зрением замечал окружающие лица, обозначив их присутствие в своей манере фантомными ликами за плечом сидящего (ил. 46).

Ил. 46. Фантомные лики за плечом сидящей фигуры

128

Затем он начал «обустраивать» выделенный рамкой объем согласно ходу собственных мыслей. Для своего времени и места подобная творческая манера уникальна.

Ее фиксация на полотне в очередной раз эквивалентна обнаружению собственноручной подписи Ивана Никитина.

И уже здесь, в этом первом произведении Ивана Никитина, мы ощущаем магию таинственных фантомных «глаз зрителя» (ил. 47)

Ил. 47. "Глаза зрителя"

Проглядывая сквозь последующие подновления фона, они подобны тем, что смотрят с гравированного изображения фельдмаршала Б.П. Шереметева и с «венецианской» карины «Венера, раненная стрелой Амура» (ил. 31).

А все вышесказанное об этой картине в своей совокупности представляет собой еще одно, независимое доказательство гипотезы о европейском, причем именно голландском, ученичестве юного Ивана Никитина.

В свое время опытные исследователи70, отметив «недостаток и знаний, и опыта» автора «портрета Василькова», назвали его начинающим художником. Однако, по их мнению, ко времени создания «портрета» он уже имел «достаточную практику в масляной технике» и приобрел навык «работать в станковой живописи».

Касательно этой работы интересен еще один их вывод, проливающий дополнительный свет на некоторые стороны недавнего амстердамского обучения Ивана Никитина: «можно думать, что художник работал больше над композициями — светскими или религиозными, чем, собственно, над портретами»71.

Со своей стороны отметим, что все эти наблюдения исследователей справедливы также и для рассмотренной выше картины «Плач апостола Петра», и, отчасти, для «жанрового» портрета Петра I. Как видим, изучение первых работ в России Ивана Никитина проливает ретроспективный свет на содержание его амстердамского ученичества.

А это возвращает нас к исходной точке не только нашего исследования, но и всей истории возникновения отечественной светской живописи — к стародавней проблеме ученичества Ивана Никитина.

Вернемся к уже упоминавшемуся нами замечанию С. О. Андросова. Указав на желание Петра I обрести, наконец, отечественного живописца европейской школы, он написал: «Пройдет немного времени, и такой художник в лице Ивана Никитина объявится, причем возникнет буквально на пустом месте»72. Загадочность такого фантастического феномена объясняется тем, что «об обучении Ивана Никитина никаких документальных сведений нет». Тем не менее, в своем труде 1998 года исследователь предложил следующее решение проблемы73:

«К сожалению, о Таннауере мы знаем очень и очень мало. И все-таки только он мог научить Ивана Никитина основам современной техники масляной живописи. Других мастеров в России в то время просто не было. … Если к тому времени74 Иван Никитин уже получил первые навыки работы маслом, он мог за довольно короткое время усовершенствоваться под руководством Таннауера».

В свое время я начинал тему «раннего Никитина» с открытия факта его основательного амстердамского ученичества. Последняя из цитированных выше фраз С. О. Андросова логически ее завершает.

Из всего вышесказанного вытекает следующий вывод.

Творчество Ивана Никитина явилось родовой пуповиной русской светской живописи — от материнского европейского искусства. И произведения этого художника внесли свой вклад в сокровищницу общеевропейской культуры.

129