Часть 1. Юность Ивана Никитина

1.1. Введение

Настоящая заключительная часть многолетних исследований автора сосредоточена в основном на самом раннем периоде творчества Ивана Никитина, петровского придворного портретиста и создателя нескольких самых значительных шедевров во всей истории русской живописи. Для такого выбора имелись весьма существенные резоны.

По мере продвижения исследований автору становилось все яснее, что изучение именно тех лет ведет к концептуальному пересмотру самой истории возникновения русской светской живописи общеевропейской школы. Потому что ее единственным основоположником был Иван Никитин, и отнюдь не только по соображениям хронологического порядка.

Этим определяется и название настоящей книги. Ведь вопреки превратностям судьбы живописца многие десятилетия произведения Никитина, даже ставшие безымянными или приписанные другим художникам, находились на стенах учебных зал Императорской Академии художеств, в домах знати и в петербургских храмах1. Среди них были настоящие шедевры живописи европейской школы, в частности, такие, как изображения напольного гетмана и почившего Петра I. Они не могли не оказывать влияния на поднимающуюся плеяду воспитанников Академии художеств, не пробуждать интерес к изящным искусствам просвещенной петербургской публики екатерининского и александровского времени. Вот почему Иван Никитин был подлинным основоположником отечественной светской живописи.

Но главный наш интерес сосредоточится на обнаружении тех потерявшихся работ Ивана Никитина, которые он мог или даже должен был создать в свои ранние годы. И в настоящий момент есть вполне реальные шансы на их опознание в музейных запасниках. Потому что изобразительная манера этого живописца уникальна, так как представляет собой продукт редкостного синтеза небывалых обстоятельств. Тут и выдающиеся личные качества: яркое природное дарование, независимость проницательного ума, — и почти фантастические перипетии бытования художника в критические годы петровских реформ. Такое стечение обстоятельств, уникальное в истории русской живописи, и породило неповторимую изобразительную

3

манеру Ивана Никитина. Поэтому ее компоненты в своей совокупности образуют «инструментальный ключ» для безусловной атрибуции Никитину не опознанных или ложно идентифицированных произведений первой трети XVIII века.

В предыдущих работах автора главное внимание уделялось изучению изобразительного почерка живописца по произведениям поры его зрелости. Результатом явилось формирование упомянутого атрибуционного критерия. Его

эффективность была доказана возвращением живописцу нескольких произведений. Но в какой мере применим этот критерий к самым ранним вещам, созданным совсем молодым Иваном Никитиным?

Как оказалось, адекватное проникновение в чрезвычайно сложное и многогранное творческое мышление Никитина невозможно без изучения его формирования «во времени и пространстве». В своих главных чертах этот процесс

происходил, как увидим, уже в ранней молодости живописца. И шел он в самой тесной взаимосвязи со становлением личности художника в подростковом и юношеском возрасте, то есть в критический период возмужания человека, параллельно с формированием его общего мироощущения в калейдоскопе событий тех турбулентных времен.

Но именно период от рождения Ивана Никитина до почти тридцатилетнего возраста оставался абсолютно белым пятном в его научной биографии — в силу полного отсутствия прямых документальных сведений о живописце — вплоть до 28 сентября 1714 года, даты, которую он сам отметил на подписном портрете царевны Прасковьи Иоанновны.

Зияющая начальная лакуна в биографии художника как раз накрывает годы появления в России отечественного светского искусства европейской школы и уровня, возникшего, как будто, «на пустом месте». Поэтому установление

факта амстердамского ученичества юного московита Никитина на рубеже XVII — XVIII веков, описанное в наших предыдущих публикациях, не могло не иметь далеко идущих последствий.

Ввиду отсутствия прямых первичных источников автор в своих исследованиях применял метод накопления косвенных свидетельств — до достижения пренебрежимо малой вероятности ошибки в доказательствах выдвигаемых им тезисов. Отсюда неизбежная громоздкость аргументации в уже изданных книгах автора. Зато в данной работе мы сможем ограничиваться простыми ссылками на соответствующие места тех прежних публикаций.

Наши исторические исследования, опиравшиеся на изучение архивных материалов, позволили заполнить ряд принципиально важных пустот в его научной биографии, прежде всего периода взросления живописца, проходившего, как мы показали, вовсе не в Москве, а в Амстердаме. Эти данные послужат отправной позицией, которая будет подтверждена и развита в настоящей публикации.

Приведем краткий перечень тех из ранее сделанных заключений автора, которые образуют исходную базу настоящего исследования.

1. Иван Никитин за 30 лет активного творчества создал значительное количествопервоклассных произведений. Но известных на сегодня достоверных работ Никитина ничтожно мало.

4

2. Основная причина тому — аннинские годы в его жизни, 1732–1739, когда происходила стремительная утрата связи созданных им вещей с именем «государственного преступника» Ивана Никитина.

3. Очевидные глазу знатоков выдающиеся достоинства вещей Никитина, ставших «безродными» или приписанными другим художникам, обеспечивали им сохранность в музеях и частных собраниях на протяжении многих десятилетий.

4. Разрозненность и разбросанность вещей Никитина, сохранившихся, но отчужденных от своего создателя, не позволяла исследователям объединить их в единую совокупность, позволяющую выявить общие характеристики уникального творческого мышления живописца.

5. Открытие в 2004 году холста «Венера, раненная стрелой Амура» и доказательство принадлежности этой картины кисти Ивана Никитина радикально изменили ситуацию. Потому что именно в этой, единственно известной на сегодня не портретной вещи живописца, представлены в явном виде главные составляющие изобразительной манеры Ивана Никитина. В качестве только одной из них упомянем метод полускрытого сюжета, примером которого могут служить фантомные знаковые образы в облаках над головой Венеры, живописующие овидиевы сцены гибели Адониса.

6. Последующее выявление этих же черт в таких общепризнанных шедеврах Ивана Никитина, как «Петр I на смертном ложе» и «Портрет напольного гетмана» в Русском музее, доказало их неслучайный, «системный» характер. (Этот факт явился независимым подтверждением атрибуции Никитину обнаруженного холста на античную тему).

7. Совокупность вышеуказанных качеств столь уникальна для своей эпохи, что образовала критерий безусловной атрибуции вещей Ивану Никитину. Для его применения квалифицированному специалисту достаточно визуального

стилистического анализа отобранной к изучению картины. К тому же особенностью творческого метода Никитина является введение сюжетов и символов, «непрозрачных» для неподготовленного зрителя. Они не воспроизводимы при копировании, что наглядно демонстрирует доска «Венера и Амур» в ГРМ. (Эта картина на доске, приписанная Андрею Матвееву, представляет собой несовершенную копию холста «Венера, раненная стрелой Амура»). Когда мозг не готов, глаз не видит. По этой же причине оставались недопонятыми, как мы показали, такие произведения, как упомянутые «Петр I на смертном ложе» и «Портрет напольного гетмана» в Русском музее.

8. При атрибуции Ивану Никитину некоторой вещи первой четверти XVIII века технико-технологические характеристики второстепенны, поскольку не имеют сколько-нибудь надежного эталона для сравнения. Ведь Иван

5

Никитин, как мы показывали на ряде его работ, в течение своей творческой жизни варьировал технику в широком диапазоне — согласно конкретной задаче и доступности художественных материалов.

9. Выявлению ушедших в тень произведений Никитина способствует то обстоятельство, что в петровскую эпоху в России было всего несколько, помимо Никитина, художников европейской выучки: приглашенные иноземцы Таннауер, Каравакк и Гзель, да, попозже, Андрей Матвеев. Все они — живописцы по европейским меркам удручающе посредственные, включая, подчеркнем, последнего из названных.

10. Не «мастеровитость» заглаженных стереотипных парадных портретов, на восхищение которой столь часто щедры искусствоведы, а нестандартность художественного мышления, и, превыше всего, искры подлинного природного таланта — вот что отличает шедевры Ивана Никитина от изделий его упомянутыхсовременников. Поэтому при поиске в запасниках картин живописца для первоначальной селекции достаточно заметить одаренность автора отобранной

картины.

11. С помощью указанного выше инструмента атрибуции нам удавалось вернуть живописцу несколько произведений, таких, как «жанровый портрет» молодого еще Петра I (Кусково), доктора Аццарити (ГЭ), портреты гетмана

И. И. Скоропадского (ГРМ), княгини А. П. Голицыной, П. П. Шафирова (ЯХМ), С. Л. Владиславича — Рагузинского (ГРМ), двойной портрет супругов Анны Петровны и герцога Голштинского (ГРМ).

Материалы автора по данной теме изложены в следующих книгах, вышедшихв издательстве «Нестор-История»: «Живописцы Иван Никитин (2013 г.), «Феномен живописца Ивана Никитина» (2015 г.), «Возрождение живописца Ивана Никитина» (2017 г.) и «Мир живописца Ивана Никитина» (2019 г.)

Как показал накопленный опыт, при анализе произведений этого художника необходимо: постоянно держать в уме нестандартность, даже эксцентричность его мышления; помнить о природной проницательности живописца, но не считать априорно объективными его суждения о моделях; наконец, учитывать высокую самооценку молодого возвращенца, заведомо чреватую конфликтностью в московской среде.

Нам приходилось обращать внимание на полную внутреннюю независимость Никитина-портретиста, его абстрагируемость от претензий изображаемой модели, даже самой сановной. Другой важнейшей чертой личности Ивана Никитина являлась природная же ироничность художника, переходящая порой в острую язвительность — при изображении особо несимпатичных лично ему заказчиков.

6

Теперь необходимо установить четкие хронологические рамки предстоящего исследования. Если под определением «раннего Никитина» понимать все годы от его рождения около 1685 года и до момента завершения портрета царевны

Прасковьи Иоанновны в 1714 году, то это время следует подразделить на 3 этапа.

Первый из них, примерно 1685–1698 годов, приходится на детство в старо-московской священнической среде. Этап завершился 15 мая 1698 года, днем отбытия Великого посольства из Амстердама к Вене, с которого отсчитываем годы голландского ученичества недоросля Ивана Никитина.

Второй период длился около шести лет, до дня возвращения возмужавшего молодого живописца в Москву, по всей вероятности, в 1704 году. То есть второй интервал включает 1698–1704 годы. Открытие «голландского периода»

Никитина было поворотным пунктом в наших исследованиях, материалы которых изложены в предыдущих публикациях автора.

Третий промежуток времени, 1704–1714 годов, протекал большей частью в Москве и завершился в поднимающемся на берегах Невы Петербурге.

Объектом настоящего исследования будет в основном десятилетие 1704–1714 годов, первое после возвращения юноши в Россию. Именно его мы будем считать «периодом раннего Никитина».

Все исследователи, изучавшие в последние два столетия жизнь и творчество Никитина, торопились обходить скороговоркой указанный отрезок времени в биографии художника. Причина тому естественна и очевидна: полное

отсутствие каких-либо сохранившихся прямых документальных свидетельств тех лет о молодом Никитине. Или кажущееся отсутствие, создаваемое неадекватным пониманием старинных архивных текстов.

Мы уже частично затрагивали годы названного десятилетия и находили созданные тогда первые работы Никитина. В них удивляет критический настрой и предерзостная смелость «не поротого» юноши (гравюра с образом фельдмаршала Б. П. Шереметева, «жанровый» портрет Петра I). По нашему мнению, столь невероятное поведение мещанина в суровой сословной Московии начала XVIII века объяснимо исключительно в контексте факта его взросления в атмосфере вольнолюбивого бюргерского Амстердама. (И попустительства самого царя).

Этот факт имеет фундаментальное значение для адекватного понимания ранних вещей художника. Без опоры на него нельзя понять, например, столь необычные произведения, как упоминавшийся «жанровый» потрет Петра I в Кусково или его изображение «на фоне морского сражения» в Царском селе.

Из всего периода «раннего Никитина» наиболее многообещающими для исследователя выглядят самые первые годы после возвращения Ивана Никитина из Голландии в Россию. Гравюра с изображением фельдмаршала Б.П. Шереметева и «жанровый» портрет царя доказывают его стремительное подключение к изобразительным работам в Москве. Потому вероятны и иные заказы новоприбывшему на работы в европейской манере, быть может, не только портретные.

7

Но опознавать ростки чего-то ранее небывалого можно лишь с общим представлением о его будущих формах. Поэтому мы сначала пополним знания об изобразительной манере живописца по произведениям Никитина чуть более поздних годов. И только приобретя практический навык в распознавании его вещей, откажемся от хронологического порядка в изложении, вернувшись к поиску самых первых произведений «раннего Никитина».

Сочетание слов «неизвестный Никитин» в материале по теме художника, о котором за двести лет опубликовано столько книг и статей, может показаться излишне амбициозным, как будто автор претендует на открытие своими работами некой terra incognita. Тем не менее, мы позволим себе настаивать на данном определении. И вот по каким причинам.

В предыдущей книге автора был сделан обзор его исследований жизни и творчества Ивана Никитина, сводящий воедино их главные результаты2.

Из обзора видно, что Иван Никитин оставался в большой мере недооцененным как живописец, непонятым как тонкий мыслитель, человек глубокий и сложный, даже своенравный, которого, кстати заметить, совсем не волновали суждения о его вещах не слишком догадливых и подготовленных современников и, еще меньше, идущих вослед искусствоведов.

Стало очевидным, что живописец Иван Никитин принадлежит к общеевропейской, а не только русской, элите художников. Яркостью таланта, уникальной живописной манерой, а также трагичностью судьбы Иван Никитин является едва ли не самой значительной фигурой во всей истории отечественного художества, и, на наш взгляд, самой интересной.

С клеймом государственного преступника он стал безвинной жертвой несуразных жестокостей аннинского времени — пытанным узником Петропавловской крепости, битым затем кнутом, сосланным в Сибирь, навечно, и там безвестно сгинувшим. В итоге, «официально опознанных» к нашим дням работ из всего множества созданных им вещей, повторим, ничтожно мало, причем из них только одна подписана и датирована самим Иваном Никитиным — упоминавшийсяпортрет царевны Прасковьи Иоанновны 1714 года.

Но не только по этой причине данная работа занимает эталонное место в творчестве художника. Именно в этом раннем произведении отчетливо видна центральная идея изобразительного метода живописца.

Портрет царевны Прасковьи Иоанновны, символизируя наступление поры зрелости его создателя, завершает «период раннего Никитина». Задержим внимание на этой доподлинно «никитинской» работе. Она прольет свет на путь,

пройденный к 1714 году первым русским художником Нового времени.

1.2. Проблема идентификации изображенной на портрете

На портрете Прасковьи Иоанновны в ГРМ 1714 года (ил. 1) существует авторская сигнатура весьма необычной формы: «Ivan N: A: 1714 28 septemb».

8

Ил. 1. Портрет царевны Прасковьи Иоанновны. 1714. Русский музей

Эта подпись имеет особенности, уникальные для картин русских художников петровского времени (латиницей, а не кириллицей; двоеточие перед заглавными буквами). По этой причине она чрезвычайно информативна. Именно ее форма послужила исходной точкой в исследовании, приведшем поиски автора этих строк в Амстердам 1698 года, где началось ученичество недоросля Ивана Никитина3.

Разумеется, любое изучение старинного изображения персонажа начинается с его персонификации. В случае данного портрета в Русском музее этот вопрос является, строго говоря, проблемным, поскольку мы не располагаем каким-либо современным работе документом, фиксирующим личность изображенной.

Адекватное определение персонажей, изображенных на старинных портретах, является проблемой, привычной исследователям. Но как раз в случае никитинского портрета царевны Прасковьи она имеет глубокое и сугубо специфическое содержание.

В этой картине шокирует очевидный парадокс, состоящий в вопиющим противоречии между своенравной, сильной духом, персоной на портрете и той крайне болезненной, тщедушной, робкой, безвольной и глупенькой дурнушкой,

9

каковой на самом деле была царевна Прасковья Иоанновна, придавленная своей тучной суровой матерью, вдовствующей царицей.

Данное противоречие парадоксально, поскольку молодого и крайне самолюбивого Ивана Никитина никак нельзя заподозрить в обычном льстивомтугодничестве придворных живописцев.

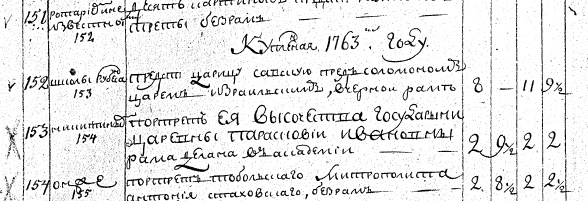

Откровенно говоря, из всех доводов искусствоведов в пользу отождествления образа на полотне с царевной Прасковьей, кажется убедительной только ссылка на давнюю историческую традицию. А она восходит к описи собрания картин Императорской Академии художеств, составленной Кириллом Ивановичем Головачевским в 1773 году. Действительно, в ней под № 153 отмечен «Портрет ея высочества государыни царевны Прасковьи Ивановны», писанный художником по фамилии «Микитин» (ил. 2).

Ил. 2. Фрагмент описи К. И. Головачевского. 1773

Увы, и такой «документальный» аргумент не является решающим для идентификации, поскольку манускрипт Кирилла Ивановича изобилует ошибками, в том числе в определении изображенных на портретах лиц. Приведу пример самой из них драматической, от которой до недавних пор страдал один из главных шедевров всей отечественной живописи: никитинский «Портрет напольного гетмана» в Русском музее.

Простодушно не ведая о таком малороссийском чине, как «напольный гетман», Головачевский уверенной рукой внес в свою опись эту вещь под № 320, как, цитирую, «портрет гетмана неполно не конченой».

Этим он исключил для исследователей грядущих поколений саму возможность идентификации персонажа. Ведь к нему решительно не подходил ни один из гетманов той эпохи: ни Мазепа, ни Скоропадский, ни Апостол.

Вот и посчитали, что изображенный и вовсе не гетман, а невесть кто. Потому и оставался знаменитый портрет ложно истолкованным — до самого последнего времени.

Но мы определили его как изображение черниговского полковника Павла Леонтьевича Полуботка, малороссийского харизматического фрондера, скончавшегося в 1724 году в Петропавловской крепости, там, куда, заметим, через 8 лет попадет и сам живописец Иван Никитин. Мы показали, что полковник По-

10

луботок действительно являлся де-факто «напольным» гетманом в 1723 году, в период работы Никитина над его портретом.

После того, как Иван Никитин сгинул в сибирской ссылке, его многочисленные работы стали быстро терять связь с именем своего создателя. Сегодня мы, стараясь возвращать произведения этому живописцу, как «проверочную

матрицу» на авторство, используем феномен особой художественной манеры этого живописца. Потому что его творческий почерк абсолютно уникален, ярок и узнаваем.

Он характеризуется рядом неповторимых черт. Так, молодой Никитин писал не традиционные портреты, а портреты — картины, имеющие свой внутренний сюжет. Он мог радикально отличаться от внешне заявленного. Вот и в обсуждаемой работе Никитина стержнем изображенного является не личность царевны Прасковьи, а связанное с ней событие 1714 года.

Можно показать, что именно этим и объясняется парадокс крутого несоответствия образа на холсте реальной личности предполагаемой модели.

Заглянем мысленно в строящийся Петербург, в 1714 год. Царевна Прасковья к тому моменту явно засиделась в девицах. Давно пора приискать ей выгодного державе иноземного жениха.

Если на холсте изображена именно она, то можно с высокой вероятностью утверждать, что в 1714 году портрет был необходим для заочной демонстрации лучших достоинств русской принцессы заморским претендентам на ее руку.

Их круг пока не был даже определен. Агентам царя еще предстояло разъезжать по Европе в поисках перспективного для России брачного союза. По обычаям тех времен — с портретом будущей невесты на руках. В Италии через некоторое время такое поручение царя будет выполнять граф Савва Владиславич — Рагузинский.

Вглядимся повнимательней в портрет. Отметим складку рта царевны, мягкую строптивость в выражении лица и спрятанную в глазах грусть. Эта царевна из задних комнат не могла не противиться (внутренне, конечно) устрашающей перспективе оказаться покинутой всеми близкими в неизведанной стране, гнездовище чуждой веры. Она не могла не ужасаться судьбе своей сестры Анны, супруг которой, Фридрих Вильгельм, умер вскоре после свадьбы на обратном пути из Петербурга, на Дудергофской мызе. Так что в Курляндию вместе с телом юного мужа прибыла его вдова. С тех пор и сидела Анна Иоанновна в нужде, заброшенной, в окраинной Митаве.

При всей «голландской» статичности фигуры на обсуждаемом портрете, в ней есть предчувствие движения. Оно начнется по диагонали из левого нижнего угла, на что барочным приемом указывает направление краев и нескольких

складок одежд, параллельных этой диагонали. Картина содержит будущее движение. Вот так художник Иван Никитин в своем стиле блестяще передал в портрете угаданное им стремление изображенной царевны вырваться движением

плеч из торжественных и слишком тяжких для нее одежд невесты, предлагаемой невесть кому на династическом рынке Европы.

Кстати сказать, впечатлению предстоящего сброса давящих одежд помешали бы сложенные руки героини, изобрази их художник на этом полотне.

11

Подведем итог. Опознав в датированной 1714 годом работе главный признак художественной манеры Никитина: скрытую сюжетность портрета-картины, переданную символами, требующими осознания, и определив запечатленное

в портрете событие того момента, мы, можем, наконец, окончательно отождествить портретный образ с царевной Прасковьей Иоанновной.

1.3. Истоки скрытых возможностей

Печальная «посмертная» судьбы произведений Никитина обернулась большими потерями для отечественной культуры. Расчет на их частичную обратимость, однако, оказался продуктивным, позволившим вернуть его имя подлинным живописным шедеврам4.

Не меньше возможностей открывает перед исследователями «ревизия» представлений о признанных работах Ивана Никитина, сложившихся за многие десятилетия. Установление факта голландского ученичества юного живописца обязывает пересмотреть устоявшиеся оценки его работ, начиная с самых ранних произведений. Перспективы на этом направлении не могут не вдохновить исследователей.

Ранние работы Ивана Никитина нередко трактовались по привычным трафаретным схемам, расплывчатыми округлыми оборотами речи. Они раскладывались по степени нарастания «мастеровитости», которая, очевидно, просто не могла не хромать у этого молодого московита, якобы самоучки. Но, конечно, опытные специалисты инстинктивно ощущали необычную ауру его вещей, улавливали странные, волнующие токи, исходящие от таких произведений, как изображения «напольного гетмана» или усопшего Петра I. Единодушно признавалось, что этот живописец — не без природного таланта, не поддающегося, впрочем, внятным дефинициям. Поэтому оценивали названные вещи вялыми, (но безопасными), общими фразами. Как оказалось, весьма поверхностно. Страшило, вероятно, отсутствие твердой опоры на хоть какие-то документальные свидетельства.

А откуда бы ей взяться? Во времена, когда в России любой, даже самый незаурядный живописец принадлежал прослойке мастеровых, его следы в московских, затем петербургских архивах, разрозненные и обидно скупые, носили

утилитарный, служебный или косвенный характер.

Положение усугубляется тем, что наше современное истолкование смыслов текстов трехсотлетней давности должно изначально обладать «презумпцией виновности» в произвольности и заблуждениях. Проблема в словах, изменивших за истекшее время свою семантику. Мы ошибаемся в понятиях и вещах, которые те слова когда-то обозначали.

Подчиняясь объективным обстоятельствам, к Никитину «по умолчанию» прикладывали мерки стандартного московского обывателя, с мироощущением и образованностью выходца из среды старо-московского закоснелого духо-

12

венства. В его вещах, по крайней мере созданных Никитиным до итальянской стажировки 1716–1719 гг., специалисты заведомо не предполагали, а потому и не искали проблесков европейской просвещенности и европейских же художественного мышления и техники живописи.

Действительно, в московском государстве его юности, начала XVIII века, не у кого было бы почерпнуть юному московскому поповичу даже азы начального европейского образования. И вплоть до 1712 года абсолютно негде

и не у кого получить хотя бы первые уроки живописи европейской школы.

Не у заглянувшего же в Московию К. де Брюйна, скорее путешественника, чем художника. И не у «парсунщиков» Оружейной палаты: престарелого "персидского" армянина Богдана (Ивана) Салтанова с учениками и таких мастеров

декоративно-прикладного дела, как Мих. Чоглоков, Григ. Одольский, или же Иван Рефусицкий, штатный золотописец в Посольском Приказе5.

Как следствие, во всех «канонических» биографиях живописца6 зияет принципиально важная лакуна. Она коренится в старой истории безуспешных поисков первого учителя будущего живописца. Этот загадочный «казус учителя Никитина» оставался тайной в биографии Ивана Никитина, — самой важной, неразрешимой и чреватой недоразумениями.

Вот и С. О. Андросов, в своей монографии «Живописец Иван Никитин» 1998 года, указав на тотальное отсутствие документальных свидетельств о юности художника, выразил недоумение, как мог столь яркий талант появиться

«буквально на пустом месте»?

По соображениям хронологического порядка на роль учителя мог хоть сколько-нибудь претендовать только мало одаренный Таннауер, давнишний ученик венецианца Себастьяна Бомбелли. Но и тот прибыл в Петербург поздновато,

только в 1712 году. Однако высказывалось предположение, что «если к этому времени Иван Никитин уже получил первые навыки работы маслом, он мог за довольно короткое время усовершенствоваться под руководством Таннауера»7.

Но и при таком туманном и явно вынужденном допущении остается открытым вопрос о первом учителе Ивана Никитина, преподавшего ему указанные навыки, а заодно и начала античной мифологии.

Заполнение «белого пятна» в биографии человека протяженностью в несколько лет, как правило, не сильно меняет представление потомков о сути его личности. Иное дело, если эти годы были временем взросления индивида, его

обучения, формирования черт характера и общего мироощущения.

Нетрудно представить себе, сколь радикально изменилось наше восприятие фигуры Никитина, его творческих возможностей, когда выяснилось, что юные годы живописца проходили не в Московии начала XVIII века, диковатой

на европейский взгляд тех лет, окруженной глухими лесами с разбойниками и зверями, а в европейском городе Амстердаме, зажиточном и вольном. Что его общим образованием ведал не приходский дьячок, а, по всей видимости,

амстердамский житель, Илья Федорович Копиевский, просветитель, издатель, переводчик, поэт, писатель. Этот эрудит и словесник, польско-белорусский выходец, владел славяно-русским языком8.

13

И не по чудесному наитию, самоучкой, постигал юный Никитин основы живописи европейской школы, а систематическим изучением, под руководством известного амстердамского художника9.

По мере развертывания наших исследований углублялось понимание того фундаментального факта, что в действительности Иван Никитин был совершенно иным человеком, разительно отличным от образа, возникавшего в трудах нескольких поколений исследователей. Растаяла фигура малограмотного московита, с изумлением озиравшегося на улицах итальянских городов в 1716 году. Напротив, уже к 1705 году юноша Никитин представлял собой — по тем московским меркам — европейски образованного молодого человека.

Его решающие годы взросления прошли в атмосфере Амстердама, где так велик был престиж и достаток признанных художников10. Такое коренное изменение представлений о личности художника, о его интеллектуальных возможностях, технической подготовке как профессионального живописца просто не могло не стать толчком к фундаментальному переосмыслению его известных произведений. И в качестве «бонуса» дать в руки ключи к выявлению целого ряда потерянных работ Никитина.

1.4. Обзор накопленных сведений

Уже 300 лет существовало и находилось буквально перед глазами исследователей живописное свидетельство, «подписанное» в 1714 году молодым Иваном Никитиным — о том, что он, юношей, прошел продолжительное обучение в Европе, включая систематическое изучение европейской техники живописи. Сообщение о том находится на все том же портрете царевны Прасковьи Иоанновны в ГРМ.

Вот как С. О. Андросов изложил содержание этого свидетельства, имеющего силу доказательства нашего тезиса об европейской юности Никитина:

«Автор портрета сделал большие успехи в овладении приемами западноевропейской живописи, причем во всем комплексе ее средств и возможностей. Эта нелегкая задача касалась и композиционного построения портрета, и изображения фигуры в сложном ракурсе, а также пышных, собранных в сложные складки одежд, передачи фактуры тканей и фактуры человеческой кожи, волос, моделировки лица и тела. Чего ни коснись — все было внове русскому мастеру начала XVIII века, для всего нужно было приобрести навык».

Точные мысли. Поэтому к выводу о европейском ученичестве Никитина можно было бы придти и без опоры на документальные свидетельства.

Но сохранялся шанс на косвенные подтверждения нашей гипотезы — по следам самого документированного события конца XVII века на европейском направлении: путешествия по Европе молодого царя и Великого посольства в 1697–1698 годах.

В силу конкретных исторических обстоятельств наша гипотеза автоматически предполагала, что юный Иван Никитин, с учетом его возраста и родственных «связей» в высшем кремлевском священстве, неминуемо должен был быть

14

среди самых первых петровских «пенсионеров» из многочисленной посольской свиты, оставленных Петром I для обучения в Европе в ходе и по завершении Великого посольства.

И действительно, нам удалось найти в архивных документах ряд свидетельств, сходящихся к тому факту, что недоросль Иван Никитин, племянник царского духовника, кремлевского священника Петра Васильевича, с мая

1698 года, после отбытия Великого посольства из Амстердама к Вене, проходил обучение живописи в Амстердаме у знатного тогда голландского мастера Маттеуса Вулфрата11.

Впрочем, у историков живописи есть возможность опираться не только на текстовые документы, но и на произведения художника. Документы составляют люди, которым, как известно, свойственно ошибаться, порой намеренно.

Творения большого художника рассказывают о своем создателе зачастую куда полнее и достовернее, чем иные тексты. В качестве примера сошлемся на обнаруженный «венецианский» холст «Венера, раненная стрелой Амура», изучение которого предоставило независимые доказательства нашей «амстердамской» гипотезы12.

Сама эта картина на сложный античный сюжет неоспоримо свидетельствовала, что Иван Никитин, подростком, где-то на рубеже XVII–XVIII веков, должен был пройти многолетнее систематическое обучение живописи европейской

школы и получить европейское же образование, по крайней мере начальное.

Или взять произведения 1705–1706 годов (гравюра с изображением Б. П. Шереметева и «жанровый» портрет Петра I). Раскрытие их смыслов предоставило доказательства авторства Никитина: «никто иной, как он»13. Обе эти вещи оказались портретами — картинами, имеющими сложный внутренний сюжет, для развития которого были использованы неявные знаковые символы14.

Именно этот художественный метод мы обнаружили в работах вышеупомянутого голландского художника М. Вулфрата, созданных незадолго до приезда в Амстердам Великого посольства15.

Рекомендовать царю в Амстердаме, в мае 1698 года, в учителя талантливому русскому недорослю Ване Никитину именно М. Вулфрата должен был Кристоффел (Христофор) Брант. Этот голландский негоциант имел большие

коммерческие интересы в России и был добрым знакомым Петра I еще по архангельским путешествиям молодого царя. (И именно Брант чуть позже организовывал нелегальные поставки голландского оружия, столь значимые для

России в начавшейся войне со шведами).

Портрет его отца, Энно Кристоффела Бранта, из всех многочисленных амстердамских художников второй половины XVII века писал никто иной, как преуспевающий живописец Маттеус Вулфрат. Поэтому именно Х. Брант должен был в Амстердаме указать царю на М. Вулфрата16. К тому же единственным амстердамским живописцем, отмеченным в документах Великого посольства, был именно он, Маттеус Вулфрат, получивший в апреле 1698 года деньги за работу над изображением русского царя Петра I17.

Наконец, его подписи под картинами тех лет имеют ту же самую особенность (двоеточие), что и сигнатура Ивана Никитина под портретом царевны Прасковьи Иоанновны 1714 года («M: Wulfraet.F.’1695.»; «Ivan N: A: 1714 28 septemb»).

15

В заключение отметим следующий принципиально важный момент: парадоксальную, на первый взгляд, простоту атрибуции вещей именно «раннему Никитину».

Если в некотором портрете европейской манеры письма достоверно опознан кон- кретный русский деятель первых лет XVIII века и, главное, доказано наличие в работе скрытого сюжета, да еще с ироническим авторским «подтекстом», то такой портрет-картина должен быть безусловно атрибутирован Никитину. Смысл подобного атрибуционного инструмента очевиден: в те годы «никто иной, как он»18.

1.5. На пороге зрелости (1705–1706)

Мы уже публиковали результаты исследований событий в жизни Никитина в 1705–1706 годах19. Для поддержания хронологической связности рассмотрения и непрерывности его логической конструкции необходимо привести краткое

резюме тех результатов.

Амстердамский гравировальных дел мастер Адриан Шхонебек (Схонебек), приехавший в Россию в 1698 году по приглашению Петра I, был опытным гравером, но посредственным рисовальщиком, по обыкновению тех времен подписывавший своим именем лучшие работы учеников20. Он возглавлял гравировальную команду в мастерской Оружейной палаты вплоть до второй половины 1705 года. Именно «команду», потому что у Шхонебека процесс обучения реализовался в поточной практической работе мастерской, перегруженной заказами на многотиражную гравюру.

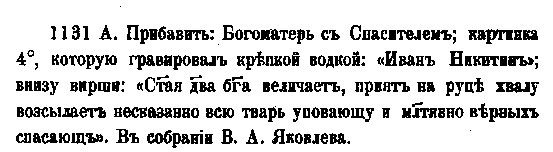

В списке упомянутой команды только за 1705 год мелькнуло имя Ивана Никитина. Следовательно, последний пробыл в Оружейной палате, скорее всего, не дольше года. О том, что молодой живописец овладел техникой гравирования «крепкой водкой», свидетельствует его собственный подписной офорт, на евангельский сюжет: «Богородица со Спасителем»21. Автору этих строк, к сожалению, удалось обнаружить только следующее упоминание о нем в известном труде Д. А. Ровинского 1881 года (ил. 3)22:

«1131А. Прибавить: Богоматерь с Спасителем; картинка 40, которую гравировал крепкой водкой: «Иван Никитин»; внизу вирши: ”Святая дева бога величает, прият на руце хвалу возсылает несказанно всю тварь уповающу и молитвноверных

спасающъ”».

Ил. 3. Текст из труда Д. А. Ровинского. 1881

16

Д. А. Ровинский однозначно идентифицировал автора гравюры: это тот самый Иван Никитин, что учился у Шхонебека23.

Выбор живописцем Никитиным техники гравюры и темы данного эстампа был естественным и в тот момент неизбежным. Не следует забывать, что Иван Никитин был плоть от плоти священнической среды: внук, сын и племянник церковных служителей. И эта среда, конечно, немедля приступила к интенсивной ассимиляции отрока, вернувшегося вольнодумцем из еретической страны. Тому же приходилось как-то кормиться, коль нет — и долго не будет в Москве — моды на заказные портреты.

Известный знаток гравюры Д. А. Ровинский отнес упомянутый выше офорт Ивана Никитина к «народным картинкам». В ту пору нравоучительные листы хорошо раскупались и знатью, и простым народом, у церквей. Вот и могла послать Ивана его семья — в Оружейную палату, учиться чему-то в жизни благочестивому и доходному. По всей вероятности, богоугодная гравюра была создана уже после ухода Никитина из Оружейной палаты.

В предыдущих публикациях мы подробно рассматривали гравюру 1705 года, (то есть «шхонебекова» года Ивана Никитина) с названием на эстампе: «Борис Петрович Шереметев генерал фельт моршалка и кавалер» (ил. 4)24.

Изображение фельдмаршала Б. П. Шереметева разительно отличается — богатством фантазии, выразительностью и индивидуальностью лиц на доске — от всех без исключения сохранившихся работ иноземца Шхонебека, голландских и московских, и, тем более, его пасынка-подмастерья Пикарта и русских учеников. Простым методом исключения должно прийти к выводу, что по крайней мере инвенцию и рисунок к медной доске создал именно новоприбывший в шхонебекову команду молодой Иван Никитин. Больше просто некому, опять: «никто иной, как он». (Список «команды» сохранился в архиве Оружейной палаты).

Только этот пришелец из вольнолюбивого Амстердама имел бы смелость вот так, страшновато, изобразить жестокого покорителя восставших соотечественников в Астрахани — в ту лихую годину смертной борьбы со чужеземным шведом.

Рисунок к эстампу носит явные признаки руки художника европейской манеры. И в нем уже присутствует изобразительный прием зрелого Ивана Никитина — символические знаковые образы. Такие из них, как призрачная голова сидящего на коне вестника Беды, придают «портрету» сюжет и уводят последний далеко за рамки и изображенного момента, и прикладного назначения тиражируемого портрета.

Вот этот «материальный» факт явился для автора данных строк эквивалентом собственноручной подписи Ивана Никитина, поскольку подобные «фантомные» образы определяемы не только на данном эстампе, но и на обнаруженном холсте «Венера, раненная стрелой Амура». Как, впрочем, и на общепризнанно никитинском изображении усопшего Петра I в ГРМ25, к которому мы еще вернемся.

Сформулированный тезис об «эквиваленте подписи Никитина» имеет практическое приложение — атрибуционное. Он прекрасно иллюстрируем

17

Ил. 4. Гравированное изображение Б. П. Шереметева. 1705. ГМИИ

еще одним произведением живописца, которое хранится в «усадьбе Кусково».

Вещь числится там работой неизвестного художника, под странным названием «Портрет неизвестного в костюме потешных войск» (ил. 5). Он демонстрировался в 2016 году на выставке «Петр I. Время и окружение» в Михайловском

замке.

18

Ил. 5. «Жанровый» портрет Петра I. Ок. 1705. Усадьба Кусково

Мы показали26, во?первых, что в действительности на картине изображен Петр I, во?вторых, атрибутировали эту работу Ивану Никитину и, в третьих, датировали ее 1705–1706 годами — по особенностям одеяния, относительной

молодости царя и по времени посещения Москвы этим «царем в разъездах».

(Следовательно, на портрете мы видим Петра I в возрасте примерно тридцати четырех лет).

Портрет имеет черты этюдного изображения. Художника интересует прежде всего лицо персонажа, — отсюда «распластанность» фигуры на темном фоне. (Последний, возможно, наглухо записан позднейшими подновителями).

И «анатомические погрешности» могут иметь совсем иное объяснение, чем неопытностью молодого живописца. Резкий поворот головы по отношению к туловищу соответствует, как увидим, ходу мысли художника. А согнутая

19

в локте рука на изображении с натуры просто передана излишне реалистично.

Ее вид определялся не ошибками в анатомии, а дурно скроенным и наскоро пришитым рукавом костюма, мешковато сидевшего на царе. Это странноватое для самодержца одеяние пытались иногда истолковать как мундир неведомого «режимента» кавалерийских войск, поскольку он представляет собой «кожа- ный (? — В. Г.) колет (важная часть гардероба этого рода войск)». Царь же, как известно, не любил ездить верхом — мешали длинные ноги. Да и многовато золота в «мундире офицера»: на позументах, поясе, эфесе. Но костюм интересен не только указанным своеобразием. Он имеет, как мы показывали, отдельную историю, внесшую свой вклад в нашу датировку портрета27.

В данной ранней живописной работе Никитина очевидно влияние его амстердамского ученичества. Портрет монарха-самодержца поражает своей истинно голландской жанровой реалистичностью, в нем нет и следа идеализации черт лица и героизации всего облика. А в позе нет и грана монаршей величавости.

Во всей галерее прижизненных портретов Петра I место данного изображения царя — уникально. Оно радикально отличается правдивостью от всех известных прижизненных и посмертных портретов Петра I. Иван Никитин этим

«адекватным» портретом, несомненно, писанным с натуры, предоставил нам единственную возможность увидеть через три столетия подлинный, не приукрашенный, облик Петра I — в расцвете его сил.

В резком повороте головы изображенного, в его позе содержится след предыдущего движения. Перед нами прямо-таки жанровая сцена паузы, вдруг возникшей во время буйной «соборной» пирушки — так смачно поблескивают

не обтертые губы и лоснящийся подбородок кавалера. Словно какой-то караульный офицер, прожевав добрый кусок, изготовился произнести заздравное слово на шумном пиру. Но нечто заставило кавалера застыть, не завершив поворот корпуса.

Кто-то окликнул? Да нет, его взгляд не вопросителен, он даже не сфокусирован на внешнем объекте: кавалера остановила собственная мысль. Это она, острая, заставила отвлечься от суетного окружения. Кавалер уже выпил изрядно, по лицу от носа пошел растекаться багровый румянец. Но крепкая голова сохраняет кристальную четкость мысли: светел и сосредоточен взгляд его глаз с фарфорово-ярким белками. Именно глаза, отметим особо, буквально притягивают внимание зрителя.

Можно не сомневаться в том, что перед нами очень крупная личность. Черты его лица свидетельствуют об уверенности в себе, твердой воле и плотоядной жизненной силе. И его не волнует, как отнесется застольная компания к внезапному уходу кавалера в свои мысли.

Фигура царя изображена «по-голландски» статичной, совершенно лишенной даже намека на движение в данный или следующий момент. Его лицо мимически нейтрально.

Но все перечисленное не является данью каким-то стилистическим канонам, а точно соответствует авторскому замыслу, концентрируя внимание зрителя, повторим, на глазах изображенного. На живописном портрете молодого

Петра I (ил. 5) они, светлые, яркие, живут на потемневшем и покрасневшем

20

лице с не утертыми чувственными губами — отдельно от него, совершенно трезвой жизнью. Вот этим контрастом и передал молодой живописец всю противоречивость личности Петра I, великой и ужасной.

В «портрете» мы встречаемся еще с одной отличительной чертой художественного мышления Ивана Никитина. Живописца буквально завораживал природный феномен глаз, живущих на его полотнах своей внутренней жизнью (ил. 6).

Ил. 6. Глаза царя

Даже не обязательно глаз людских, если вспомнить по человечески безумные глаза коня за спиной Б. П. Шереметева (ил. 4). И на том же эстампе, поверх всех голов, «глаза» тучи, навалившейся чревом на мир, глаза боли и вселенских

бедствий… (ил. 7).

В этот момент работы мысль художника поднялась ввысь, обобщая частный сюжет до парадигмы ужасов войны. Полна значения и аллегорическая фигура стремянного с тем же лицом, что и на портрете царя (ил. 5), который

удерживает, принимает на себя напор обезумевшего коня «всадника апокалипсиса». А на упомянутом портрете Петра I неумело скроенный на скорую руку полу-европейский костюм как нельзя лучше символизирует поспешные реформы

московского властелина.

Правдивые изображения могущественных монархов в европейской живописи достаточно редки. У недавно же вернувшегося на родину Ивана Никитина, взрослевшего в атмосфере свободного Амстердама, пока еще хватало дерзости отразить в портрете царя свои первые суждения о личности этого государя28.

Только юношеской отвагой и длительным отрывом от реалий отечества можно объяснить появление страшноватого красно-коричневого пятна на лице изображаемого монарха. Оно не может быть ничем иным, кроме как знаковым

символом, в данном случае не призрачным, а вполне зримым.

Прошло около шести лет с момента, когда в мае 1698 года подросток Иван имел возможность в Амстердаме близко наблюдать царя Петра. Теперь же, вернувшись в неузнаваемую Москву, возмужавший живописец мог судить

21

Ил. 7. «Глаза тучи»

о фигуре Петра I скорее по рассказам своих родных, сплошь московских священнослужителей. Вряд ли стоит сомневаться в том, что они являлись глухими противниками и церковной реформы, и нашествия в оплот православия толп иноверцев, и образа жизни самого русского самодержца.

А случившийся в 1705 году астраханский бунт стрельцов, (с расправой над воеводой Ржевским, убийствами старших офицеров, погромами домов начальства, кличем идти на Москву) не мог не воскресить в Москве воспоминаний о жутких публичных казнях стрельцов в 1698–1699 годах.

Именно видение Петра I в свете пытошных кострищ, лично отрубающего головы изломанным пыткой стрельцам, должно было стоять перед глазами его отставного человеколюбивого исповедника, священника Петра Васильевича,

когда тот рассказывал в Москве о прошлых годах вернувшемуся племяннику, молодому «амстердамцу» Ивану Никитину.

Этот антихристов угольно-багровый свет дал рефлекс в нижнюю часть лица чернорукого царя на портрете — как отблеск пытошных углей под несчастными стрельцами.

Вот он, тот свет, как раз и есть знаковый никитинский образ, второй, после глаз тучи, пример уникального приема этого живописца, круто меняющего саму суть и смысл произведения. Ведь коричнево-красное пятно расплылось на главном лице державы. А значит — на облике самого отечества. Без этого смысла подобное изображение персоны государя иным бы показалось нелепой выходкой юнца. Последний так прямолинеен, что портрет вполне могли одобрить как забавную зарисовку момента шумного застолья. Человек, как известно, видит то, что хочет видеть.

В этой ранней живописной работе впервые проявилась важнейшая черта неповторимой художественной манеры Ивана Никитина. Он станет мастером тонкого, умного и удивительно точного художественного подтекста.

22

С годами, по мере адаптации художника к среде обитания на родине, подтексты и аллюзии на его картинах будут становятся все тоньше, все менее уловимыми, а потом и вовсе не видимыми для посторонних, для окружающих

малокультурных обывателей и сановных заказчиков. Таких, как канцлер Г. И. Головкин или барон П. П. Шафиров, которых портретист не пощадит в своих работах. Но они этого не заметят28.

Примечания к Части 1

1. Об этом свидетельствуют описи собрания картин в ИАХ: Головачевского (1773) и Ухтомского (1818), а также сведения Якоба Штелина (1786) и И. А. Акимова (1804)// Я. Штелин. Любопытные и достопамятные сведения о императоре Петре Великом. СПб., 1786. Глава LVIII; И. Акимов. Краткое историческое известие о некоторых российских художниках. Северный вестник. 1804. Март.

2. В. П. Головков. Мир живописца Ивана Никитина. СПб.: Нестор-История, 2019. С. 296–302.

В дальнейшем — книги автора, вышедшие в петербургском издательстве Нестор-

История, будут обозначаться следующим образом:

Кн. 2: В. П. Головков. Живописцы Иван Никитин и Андрей Матвеев. 2013.

Кн. 3: «». Феномен живописца Ивана Никитина. 2015.

Кн. 4: «». Возрождение живописца Ивана Никитина. 2017.

Кн. 5: «». Мир живописца Ивана Никитина. 2019.

Полное содержание всех указанных книг размещено в свободном доступе на сайте ivan-nikitin.ru (везде в данном издании курсив мой).

3. Кн. 3, с. 13–14.

4. Кн. 4, с. 259–273; Кн. 5, с. 122–148.

5. А. Е. Викторов. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов: 2 вып. — М., 1883. С. 476. Л. 370; РГАДА, ф. 138. Указатель 1.

6. В работах: Н. М. Молевой и Э. М. Белютина 1965 г.; Н. М. Молевой 1972 г.;

Т. А. Лебедевой 1975 г.; С. О. Андросова, 1998 г.

7. С. О. Андросов. Живописец Иван Никитин. 1998. С. 22–24.

8. РГАДА, ф. 9, оп. 8, кн. 1, 1700–1701, с. 22, № 30; П. П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1, СПб., 1862. С. 14. Как сообщал Петр Петрович Пекарский, И. Ф. Копиевский, «кроме издания книг, давал уроки русским князьям и боярам, бывавшим в Амстердаме, по повелению царя». В доношении царю И. Ф. Копиевский жалуется на нерадивых молодых кн. Осипа Ивановича Щербатова и Семена Андреевича Салтыкова, а также на купеческих детей Василия и Алексея Филатьевых.

9. Кн. 3, с. 36–40.

10. Можно представить себе, сколь драматично складывалось его начальное приспособление к реалиям в стране, где место даже самого талантливого русского художника было среди простых мастеровых. Сколь извилистым и трагичным должен был оказаться его жизненный путь в ту эпоху

23

коренной ломки всего российского бытия. И как сильно превратности судьбы должны были сказываться на мироощущении живописца, а следовательно, и на его творчестве.

11. Кн. 3, с. 36–40.

12. Кн. 5, с. 43–62.

13. Кн. 4, с. 25–41; 70–84.

14. Там же.

15. Кн. 5, с. 19–27.

16. Кн. 3, с. 37.

17. Кн. 3, с. 37. Речь идет о негоцианте Кристоффеле Бранте, часто выполнявшем деловые поручения Петра I в Амстердаме. Он несколько раз упомянут в документах Великого посольства как Христофор Брант. В условиях

острой нехватки звонкой монеты при оплате бесчисленных приобретений царя и великих послов, Брант приходил на помощь, выдавая вексели, которые учитывал купец Эгберт Тесенг. (Памятники дипломатических сношений

древней России с державами иностранными. По Высочайшему повелению изданные II-м Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии. СПб. 1868. Т. IX. С. 915, 953, 960). Судя по ведомости, ефимки под них принимал в расход подьячий посольства Михаил Волков. Он же приобретал для посольства золотые и серебрянные медали, лекарства и другие нужные вещи. У нас нет сведений о том, насколько хорошо Брант разбирался в живописи, но он, несомненно, видел портрет своего отца, купца Энно Кристоффеля Бранта, который написал известный голландский художник Маттеус

Вулфрат. (В. А. Калинин. Памятные медали времени Великого посольства 1697–1698 годов // Труды ГЭ. XLVIII. Материалы и исследования отдела нумизматики. СПб., 2009. С. 156). Он, Вулфрат, есть тот единственный амстердамский живописец, чье имя упомянуто в документах Великого посольства. Вероятно, именно Кристоффел Брант познакомил его с русским царем. Маттеус Вулфрат исполнил в Амстердаме неизвестный до настоящего времени портрет Петра I. (В. А. Калинин, с. 157).

18. И. Таннауер упоминался выше, Г. Гзеля в данном контексте не стоит и называть, а Л. Каравакк переселился в Россию уже после отъезда Никитина на стажировку в Италию в начале 1716 года.

19. Кн. 4, с. 8–58.

20. Предположения некоторых исследователей о том, что Шхонебек, не владевший как следует ни рисунком, ни, тем более, техникой живописи, мог поучить чему-то Ивана Никитина, (кроме хорошей техники резцом и травления по меди), никак не кажутся обоснованными. См. Кн. 4, с. 15–20.

21. Кн. 4, с. 21–25.

22. Гравюра опубликована Д. А. Ровинским в виде краткого описания под № 1131А на с. 670 тома IV его капитального труда «Русские народные картинки».

23. Д. А. Ровинский. Подробный Словарь русских граверов XVI–XIX вв. — Санкт-Петербург, 1895 (Посмертное издание). В алфавитном Указателе, с. 471.

24

24. Кн. 4, с. 25–48. ГМИИ (из собр. Д. А. Ровинского). № 2133.

25. Кн. 5, с. 27–31; 35–37.

26. Кн. 4, с. 70–84. Согласно исторической атрибуции портрет считался изображением молодого Петра I в костюме потешных войск и датировался 1690-ми годами, позднее датировка была изменена на начало XVIII века. Со времени выставки 1973 года считается портретом неизвестного.

27. Молодой художник умеет передать фактуру золотой тесьмы и сукна. Настолько, что заметно качество костюмной ткани. Она, эта ткань, вовсе не белого цвета, как пишут в каталогах. Кафтан царя пошит из грубого, как его тогда называли, абинкового, некрашенного сукна. Его производство для обмундирования создаваемой на ходу огромной армии было запущено стараниями А. Д. Меншикова, которому Петр I в 1701 году поручил решить эту важнейшую проблему. Сукно начали изготовлять на первой казенной суконной фабрике в Москве, у Каменного моста. Никак только не удавалось преодолеть трудности с окрашиванием ткани. И тем не менее, в том самом 1705 году Петр I с радостью писал А. Д. Меншикову, что «сукна делают, и умножается сие дело изрядно, и плод дает Бог изрядный, и я сделал себе кафтан из него к празднику». (М. М. Богословский. «Фабрично-заводская промышленность при Петре Великом» // «Журнал для всех», 1904, №№ 9 и 10). Поэтому весьма вероятно, что на данном портрете прошитый золотом кафтан, неловко сидящий на государе, поспешно скроен к празднику именно из отечественного сукна. И вот в таком виде на этом празднике велел запечатлеть себя Петр I. Написан портрет был, следовательно, именно в 1705–1706 годах, поскольку удовлетворение царя качеством российских сукон попечения А. Д. Меншикова было совсем непродолжительным.

28. Иван Никитин, племянник — по родной тетке, попадье Федосье Никитиной— ныне отставного духовника царя, кремлевского священника Петра Васильевича, видел, конечно, не раз молодого государя еще в детстве.

29. Кн. 4, с. 300–305; Кн. 5, с. 60–73; 77–78.