Часть 4. Исторические и другие картины

4.1. Иван Никитин как исторический живописец

В петровскую эпоху в России живописцы получали указания от придворного и других государственных ведомств, (Оружейной палаты, Посольского Приказа, придворного ведомства), а также заказы от частных лиц — почти исключительно на портретные работы. Вот и Иван Никитин, живописец в придворном штате, называл себя «персонных дел мастером».

Потому в историко-искусствоведческой литературе за два века укоренилось представление о Никитине как «чистом» портретисте. Действительно, из всего созданного им за четверть века активного творчества до нас дошли лишь несколько его работ и все — портретные. Таковые сохранялись лучше, чем исторические работы — в дворцовой и академической коллекциях и родовых собраниях изображений предков.

Между тем давно известно, что осенью 1727 года Иван Никитин «писал в Летнем саду баталии»1. А в 2004 году в Петербурге всплыла его «венецианская» историческая картина «Венера, раненная стрелой Амура». Кроме того,

мы показали, что со значительной вероятностью Иваном Никитиным в 1717–1719 годах, во Флоренции, была создана еще одна историческая картина, на другой античный литературный сюжет, «Амур спящий и Психея», одно время бытовавшая, «попорченная», в собрании картин Императорской Академии художеств и отмеченная в описи Ухтомского 1818 года под № 4852.

Наконец, даже тем специалистам, которые предпочитают обходить молчанием обнаружение картины «Венера, раненная стрелой Амура», должно быть известно личное свидетельство о Никитине как историческом живописце,

оставленное еще в XVIII веке академиком Якобом Штелиным. Этот укоренившийся в Петербурге немец, весьма по тем временам ученый и крайне любознательный в вопросах истории изящных искусств, еще застал и входил в контакт

с одним из самых близких живописцу Никитину людей — престарелым в ту пору архитектором М. Г. Земцовым.

Последний в 1741–1742 годах попотчевал доверчивого, тогда еще молодого иноземца повествованием об амстердамском ученичестве юного Никитина, обильно украсив его в духе святочных рассказов. Через много лет, в 1786 году, конкретно мысливший и поднаторевший в изучении истории искусств Якоб

90

Штелин фон Шторксбург добавил к тем воспоминаниям архитектора следующее собственное наблюдение3: «Из сего Российскаго ученика произошел потом искуснейший исторический живописец…»4.

В этом разделе мы вычленяем из главной задачи всех наших исследований — возвращения Никитину потерянного авторства ряда произведений — поиск сохранившихся до наших дней именно исторических картин, созданных

в «период раннего Никитина». (То есть мы покидаем хронологический порядок в изложении и возвращаемся в первые годы XVIII века — с пополненным багажом понимания творческого мышления Ивана Никитина).

Приведенные выше сведения, вкупе с обнаруженным холстом на античную тему «Венера, раненная стрелой Амура», позволяют рассматривать сформулированную задачу в практической плоскости. Как обычно, начнем с подготовки начального «инструментария» объявленного поиска. Он состоит из двух компонент:

а) установление наиболее вероятной темы искомой исторической картины, как исходной точки процесса;

б) формализация критерия безусловной атрибуции Никитину исторической картины, отобранной к анализу.

По пункту а) составить начальную позицию могут следующие соображения. В первые годы после возвращения юного живописца Ивана Никитина в свое отечество никто не рискнул бы поручить ему писать большие батальные

полотна. Не было, впрочем, ни обыкновения, ни поводов к подобным заданиям.

Гораздо более вероятны небольшие истории нравоучительного свойства, аллегории добродетелей или евангельские одно-фигурные сюжеты. На то, что предпочтение целесообразно отдать именно последним из названных, указывает следующее продолжение приведенной выше и незавершенной нами цитаты из труда Я. Штелина:

«…искуснейший исторический живописец, коего работы и по ныне ещё находятся изящные в разных Российских церквах в Санктпетербурге, и между прочим одно отменно прекрасное изображение Распятия Христова, которое

Императрица Елисавета Петровна подарила своему Обер-Егерьмейстеру Графу Разумовскому для его домашней церкви в так называемом Аничковском дворце, где оная и поныне еще находится».

В своем месте, обсуждая опись имущества в запертом московском доме арестанта Ивана Никитина, составленную поручиком Сырейщиковым в 1737 году5, мы уже рекомендовали искать исторические картины Ивана Никитина именно

на евангельские сюжеты.

Но предположим, что нам удалось отыскать в музейных запасниках картину на евангельский сюжет и наметить основания для ее датировки первым десятилетием XVIII века. Как доказать, что вещь написал именно молодой Иван

Никитин? Вот тут и понадобится тот инструмент, который мы обозначили как пункт б), то есть критерий безусловной атрибуции Никитину исторической картины, отобранной к анализу.

91

4.2. Живописные работы в Посольском Приказе

Начнем с пункта а) намеченной выше программы. Московские реалии 1700-х годов, по крайней мере до Полтавской баталии 1709 года, таковы, что искать в архивах сведения о частных заказах на исторические живописные картины было бы занятием заведомо бесперспективным. Подобный запрос в обозначенные годы мог идти лишь от государственных ведомств и должен был проходить, как правило, через Оружейную палату, в штате которой и состояли московские профессиональные живописцы тех лет.

В 1703 году, накануне возвращения в Москву Ивана Никитина, таковыми в Оружейной палате значились: престарелый «персидский» армянин Иван (Богдан) Салтанов, немало в свое время потрудившийся в Москве, Михаил Чоглоков да Григорий Одольский с учениками, к которым позже присоединится сын последнего, Иван, работавший тогда в завоеванной Нарве. Были в штате Оружейной палаты, конечно, и профессиональные иконописцы.

Мы видели, что несколько позже в архивах Оружейной Палаты промелькнуло упоминание фигуры Ивана Никитина, но не в качестве живописца, а как участника гравировальной команды голландца Адриана Шхонебека6. Его единственной работой того периода, о которой сохранился след в известном труде Д. А. Ровинского 1881 года, была, как помним, гравюра именно на евангельскую тему (ил. 3)7.

Но нас интересует не гравюра, а его гипотетическая живописная историческая картина тех лет. Упоминания о таковой нет в архивах Оружейной палаты.

Любой подобный заказ от иного государственного ведомства, не прошедший через Оружейную палату, был мыслим тогда разве что по инициативе графа Ф. А. Головина, в те годы второго по влиянию человека в государстве. Фигура

Ф. А. Головина, возглавлявшего одновременно и Оружейную палату, и самый важный (наряду с Разрядом) из приказов — Посольский, нам особенно интересна.

Ведь он, конечно, был в курсе подготовки «за морем» первого русского живописца европейской выучки. Он должен был помнить юношу Никитина еще по многомесячному амстердамскому сидению Великого посольства 1698 года, поскольку был в нем вторым, после Ф. Лефорта, послом.

Этот образованный и державно мыслящий деятель, несомненно, разделял интерес и идеи Петра I по насаждению в Московии наук и изящных искусств. Поэтому боярин Ф. А. Головин, курировавший все связи с заграницей, не мог не узнать о факте возвращения молодого живописца Ивана Никитина, когда тот завершил свое амстердамское обучение живописи. Ведь он, вернувшись, стал первым и на несколько лет единственным представителем европейской

школы живописи в Москве.

Уточнение времени возвращения Ивана Никитина в Москву имеет, конечно, самое существенное значение. К настоящему моменту мы располагаем лишь двумя данными о времени его пребывания в Голландии. Это день отъезда из Амстердама Великого посольства — 15 мая 1698 года, и сообщение Я. Штелину архитектора М. Г. Земцова о продолжительности амстердамского учени-

92

чества юного Ивана — 6 лет. (Последнее более или менее коррелирует с установленным царем в 1704 году предельным сроком заморского обучения первых «пенсионеров» — 7 лет). Получается, что Никитин должен был завершить свое европейское ученичество не позднее 1704 года.

Названная дата может быть уточнена с учетом специфики путешествия из Голландии в Россию в первые годы XVIII века. На суше продолжались боевые действия в Польше и Прибалтике, что практически исключало сухопутный маршрут для одиночек. Оставался морской путь из Амстердама в Россию.

Правда, из описания военных действия на Балтике вблизи Кронштадта8 видно, что 1704 был временем относительного затишья. Но голландские купцы имели все основания опасаться шведского каперства, тем более в восточной части Финского залива. Поэтому Ивану Никитину пришлось бы терпеливо ожидать в Амстердаме счастливую оказию — корабля в Архангельск. И она подвернулась.

В 1703 году в Амстердаме находился, как помним, вице-адмирал К. Крюйс, норвежец на русской службе, доставивший туда 150 русских юношей для обучения наукам. Он также выбирал момент для вывоза их большей части обратно в Россию. Как следует из норвежских источников, К. Крюйс не только намеревался сам вернуться в Москву, но и в ноябре 1703 года готовился взять с собой в Россию семью, жену и детей9. И в июне 1704 года в Архангельске бросил якорь корабль норвежца, на котором находилась его семья, новая группа офицеров и матросов по найму, и, конечно, русские ученики, всего около 200 человек10.

Именно с этой оказией должен был вернуться в Россию Иван Никитин —в июне 1704 года.

В работе норвежского историка Т. Титлестада о К. Крюйсе имеется, со ссылкой на источник11, удивительное сообщение: «С Крюйсом в Россию приехали другие интересные люди, в частности, художники, скульпторы и архитекторы».

Поскольку нет известий о прибытии в Россию в 1704 году группы интересных европейских художников, скульпторов и архитекторов, позволительно допустить, что по воле Петра I в начале XVIII века в Голландии обучались искусствам

не только молодые Иван Никитин и Михаил Аврамов, но и другие, оставшиеся безвестными, русские юноши.

Первыми в Москве о прибытии в Архангельск корабля вице-адмирала с нанятыми на русскую службу офицерами и матросами, узнавали, конечно, царь и Ф. А. Головин, глава Посольского приказа.

В связи с упоминанием Посольского приказа и имени его начальника не лишне рассказать об одном необычном историческом эпизоде, имеющим отношение к Ивану Никитину.

Речь пойдет об участии в делах именно этого мирского ведомства видного кремлевского священника Петра Васильевича, царского духовника во времена Великого посольства, а в начале века — настоятеля («протопресвитера») Архангельского собора, второго по значению в Кремле12.

Он же — родственник Ивана Никитина, как супруг родной тетки этого юноши и, по всей видимости, его крестный отец13.

93

О необычном интересе кремлевского священнослужителя к делам Посольского приказа мы узнали из любопытного документа, не так уж далекого тпо времени от дней Великого посольства. Вот его текст (ил. 25):

«№ 209 1701 Сент. 16. Дело о приводе к вере Архангельского собору Протопресвитеру Петру Васильевичу с братиею дорогобужских пушкарей в бою и увечьи боярина Петра Салтыкова и крестьян»14.

(После поездки Петра I в Европу московского «протопопа» европеизировали в «протопресвитера»).

Ил. 25. Фрагмент архивной описи дел Посольского Приказа за 1701 год

Из этих строк документа мы узнаем удивительные вещи. Выясняется, что в то самое время, когда Иван Никитин овладевал в Голландии искусством европейской живописи, в Москве с правительственным ведомством по заморским

делам тесно сотрудничал никто иной, как его родственник, упомянутый протопоп Петр Васильевич.

А что, позволительно спросить, мог иметь общего с сугубо мирскими криминальными делами столь видный кремлевский священнослужитель? Да и форма указанного сотрудничества была совершенно экстравагантной15.

Зато мы узнали, каким путем московская родня могла держать в поле зрения Ивана Никитина, юного амстердамского ученика. Ведь вся переписка русского представительства в Голландии, включая посла А. А. Матвеева, шла через Посольский приказ, посредством его службы специальных курьеров.

Продолжим наш поиск самой ранней исторической картины Ивана Никитина, точнее, заказа на нее, сосредоточив внимание на фигуре Ф. А. Головина, главы Посольского приказа.

Проблема, однако, в том, что в штате названного ведомства имели известное отношение к искусствам только золотописцы, богато оформлявшие важнейшие державные грамоты. Обстоятельство, принуждающее при надобности

искать живописца-исполнителя на стороне. Поэтому задание на историческую картину, необычное для боярина и генерал-фельдмаршала Ф. А. Головина, могло быть дано им лично при каких-то особых обстоятельствах, оставляющих следы в архивах.

И действительно, в бумагах Посольского Приказа 1700-х годов нашло отражение чрезвычайное событие, которое могло породить столь необычный заказ его главы на живописные работы силами самого этого ведомства.

94

В самом разгаре зимы 1703 года в «Кремлегороде» случился пожар, столь сильный, что потребовалась «перестройка и починка Посольского и Малороссйского… Приказов»16. В свете предстоящих восстановительных работ становятся

объяснимыми некоторые распоряжения главы Посольского Приказа, отданные наступившей вскоре весной.

В 1700–1706 годах Ф. А. Головин часто и подолгу отсутствовал в Москве. Так, летом 1702 года генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал граф Ф. А. Головин сопровождал царя в Архангельск. А в упомянутом выше 1703 году присутствовал при осаде Ниеншанца. Возглавляя и Посольский приказ, и Оружейную палату, Ф. А. Головин в своих постоянных разъездах руководил этими ведомствами путем рассылки детальных инструкций московским приказным дьякам.

В письме с одной из них находим следующую любопытную позицию (ил. 26)17:

«Ивану Петрову властно такой же образ апостола Петра плачющей, что писал наперед сего, написать, велите также образ Иоанна с того слово в слово, каков стоит у меня на Московском дворе, в болшой полате меж дверми, что в малую

полату и в переходы зделаны; и как напишет, о том мне дайте чрез писмо ведать».

Ил. 26. Фрагмент писма Ф. А. Головина. ПиБ, т. 2, с. 513

Как видим, боярин велит «властно» вменить тому, кто откликается в Посольском Приказе на антропоним «Иван Петров», написать повторно «образ апостола Петра плачющей» и скрупулезно скопировать «образ Иоанна», что «стоит на Московском дворе» самого боярина.

Письмо написано в апреле 1703 года, в Москву, возможно, из Воронежа. Сопоставление с датой пожара в Кремлегороде показывает, что речь в инструкции идет о плане живописного убранства Посольского Приказа, восстанавливаемого после случившегося бедствия.

Как видно из архивных бумаг тех лет, «Иваном Петровым» в штате ведомства мог быть только Иван Петров сын Рефусицкий18, золотописец Посольского приказа, упоминаемый в архиве Приказа с 1698 по 1718 годы.

В 1690–1691 гг. он числился иконописцем в Оружейной палате. А в 1710 году получил там деньги, 15 рублей, за образ царя на «серебряной дщице», отправленный в армию19..

95

Но Ф. А. Головин решил придать державный размах живописному убранству здания Приказа, поскольку работы были завершены, как можно понять, только в конце 1705 года. Началом следующего года помечено архивное «Дело

о выдаче живописцу денег за сделанные им в Посольском приказе четыре картины, изображающие Правду, Мудрость, Воздержание и Крепость»20.

Все названные выше картины, как видим, — исторические, на евангельские и аллегорические сюжеты.

К тому времени боярин Ф. А. Головин уже поездил по Европе, задерживался в Амстердаме, посетил Гаагу, Лондон и Вену. Он не мог не видеть, хотя бы на посольских приемах во дворцах, множество превосходных образцов европейской живописи. Поэтому в 1703–1705 годах Ф. А. Головин, ставший к тому времени имперским графом, не мог не испытывать смущения, поручая иконо-золото-писцу из поляков Ивану Петрову сыну Рефусицкому столь сложные живописные работы в престижном здании, по определению посещаемом иноземными представителями. Что касается названного приказного золотописца, то в наши дни можно сослаться (со знаком вопроса), разве что на портрет с былинным образом Петра I (ил. 27), созданный Иваном Петровым Рефусицким и характеризующий т.н. "школу Оружейной палаты"..

Ил. 27. Рефусицкий (?). Портрет Петра I. Гос. ист. музей

96

Оценив по этому произведению возможности Рефусицкого как живописца, вернемся к инструктивному письму Ф. А. Головина от апреля 1703 года.

Создание живописного изображения эмоций плачущего апостола Петра является непростой задачей. Сам же сюжет достаточно редок в мировом искусстве, чтобы Рефусицкий мог использовать как образец какой-нибудь «куншт» в виде западной гравюры, совсем редкой в Москве тех лет. Поэтому выполнение ответственного задания столь высокого начальника безусловно требовало художника, обученного живописи европейской школы.

Эти соображения позволяют понять императивные нотки в инструкции приказным дьякам: «властно» принудить упирающегося штатного Ивана Петрова к выполнению задания государственной важности.

Вероятно, первый вариант «плача апостола», который Рефусицкий «писал наперед сего», был уже отвергнут. И граф Ф. А. Головин знал, на что способен его златописец, из осторожности предписав воспроизвести «слово в слово» созданный кем-то ранее «образ Иоанна». Но в 1703 году у Ф. А. Головина иных художников для дьяков не было.

С другой стороны, в архиве Посольского приказа, в отличие от казуса четырех аллегорических картин, нет дела о выплате денег за написанный «образ апостола Петра плачющей» — кому-либо из штата этого ведомства.

По сумме указанных фактов резонно предположить, что выполнение данной работы могли поручить долгожданному Ивану Никитину — вскоре по его прибытию «из-за моря» летом 1704 года.

Сказанное определяет следующий этап наших действий. Предстоит поиск в музейных запасниках исторической картины с изображением плачущего апостола Петра. То есть произведения на легко распознаваемый и достаточно

редкий сюжет, кому бы оно ни было сегодня приписано.

Но сначала нужно достичь вторую из обозначенных выше целей: сформулировать критерий безусловной атрибуции «раннему Никитину» исторической картины, отобранной к изучению. Тот «ключ», который был установлен для портретных работ нуждается в серьезной адаптации к анализу исторической картины. Потому что при ее создании перед живописцем не возникала проблема прикрытия своего подлинного отношения к изображаемому персонажу.

Следовательно, нам необходимо сформулировать более общее определение художественного метода Ивана Никитина.

4.3. Художественный метод для исторических картин

Было бы, однако, странно выводить общую закономерность из свойств всего лишь одного артефакта. Ведь мы, как будто, располагаем единственной исторической картиной Ивана Никитина: «Венера, раненная стрелой Амура». Но так ли это?

Взять, к примеру, гравированный «образ» Б. П. Шереметева 1705 года. Эстамп обладает сюжетом, его никак нельзя назвать «портретом» фельдмаршала. И изображение усопшего Петра I (ил. 22) не принадлежит, разумеется,

к портретному жанру. В подобной картине вся гамма авторских переживаний и общий драматизм события в принципе не могли быть переданы лицом покойного человека. Поэтому сюжет произведения разворачивает окружение его

центрального образа.

97

Перед нами — историческая картина, взволнованно повествующая средствами живописи об «историях», событиях, предшествующих и настоящих, об умирании в муках императора и об исходе его бессмертной души. И обе эти стадии,

и переход между ними «технически» представлены фантомными знаковыми символами, на темном и светлом полях и на разделительном горностаевом слое.

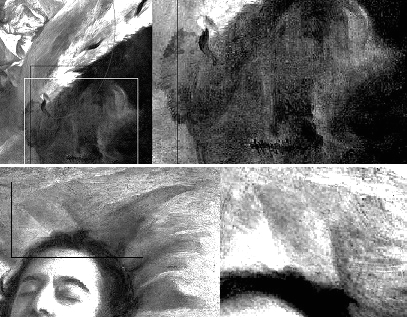

Создавая изображение, живописец Иван Никитин мыслит не фразами, а мелькающими в сознании образами, торопливо фиксируя их на полотне. Иногда более явственно, покрупнее и детальнее (ил. 24). А кое-где — крохотными образами, чуть их намечая, доступными сегодня лишь уже подготовленному к такой встрече разуму и глазу. Вот мелькнул призрак дьявольского лика, на темной стороне личности ужасного царя (ил. 28, вверху, фрагмент повернут влево на 900),

Ил. 28. Фрагменты: «дьявольский лик» (сверху) и «хоругвь»

а вот — призрачная «хоругвь», встречающая душу в месте ее исхода, с которой на зрителя смотрят глаза небожителя (ил. 28, внизу).

Эти фантомы можно было бы заподозрить созданными игрой случайных неоднородностей на холсте, не будь сложившегося уже понимания своеобразной манеры живописца и уместности данных маленьких «вставных» сюжетов

в общей «мозаике».

И действительно, нечто подобное мы увидим и в других работах Ивана Никитина. Изображение царя Петра I на смертном ложе — картина сугубо интимная, она, несомненно, создавалась в моменте, только для себя, на едином дыхании. тНе хладнокровным конструированием с многократными подходами и доводками, а на интуиции, без мысли о постороннем зрителе, без оглядок на грядущих гурманов мастеровитости. И совершенство сложной композиции, создаваемой быстрой кистью, также дается Никитину не расчетами с этюдными прикидка-

98

ми, линейками, и доводками, а здесь и сейчас, интуитивно, природным дарованием

и усвоенными давними уроками.

Еще более удивляет непостижимое совершенство композиции куда более ранней во времени, также интимной, не для зрителя, «венецианской» работы: «Венера, раненная стрелой Амура»21. И на том полотне видны фантомные образы. И опять их призрачность не была нарочитым манерным трюком. Как и на изображении усопшего Петра, она необходимо отграничивала трансцендентный мир от бытового.

К тому же эти образы были предназначены, скорее всего, лишь глазам самого автора. Но чуткий зритель, при всем безразличии к нему живописца, подсознанием улавливает ауру потустороннего мира. Вот почему он, этот зритель,

после встречи с работой Никитина уносит с собой впечатления, не оформляемые словами. В таком почти мистическом влиянии на восприятие зрителя — феномен вещей живописца Ивана Никитина.

Но где тот исток, к которому восходит уникальная «техника» материализации на полотнах творческого мышления Никитина?

Можно подумать, что она родилась одномоментно, как озарение, приходящее в юности к подлинным талантам. Действительно, все ее аспекты можно увидеть уже в работах «раннего Никитина». Возьмем тот же эстамп 1705 года

с изображением фельдмаршала БП. Шереметева (ил. 4), представляющий собой авторский вид на собирания фельдмаршала Б. П. Шереметева в поход на соплеменников. Уже здесь подлинную историю разворачивает динамичное окружение величаво затвердевшей фигуры воителя.

Фиксируя данный момент сборов, художник прорицает будущий погром и разорение астраханцев — кошмаром черной тучи, навалом наползающей. Более того, видением призрачного всадника апокалипсиса на обезумевшем коне он расширяет сюжет изображения — до обобщенной идеи ужасов войны и горя побежденным.

Фигурой же стремянного с чертами лица царя Петра, сдерживающего страшного коня, художник актуализирует абстрактную идею в аспекте российских реалий. По всем этим причинам данный эстамп является не портретной,

а исторической работой совсем еще молодого Ивана Никитина.

Размышляющего над гравюрой зрителя постепенно наполняет необъяснимое, подсознательное, но буквально осязаемое ощущение военного ужаса, надвигающегося на жителей мятежного города. Наконец, он фокусирует свое сознание на призрачные глаза, смотрящие на зрителя из чрева самой тучи (ил. 7).

Зритель почти физически ощущает всю тяжесть их мистического взора.

Вот она, материальная причина рождающегося у зрителя предчувствия трагедии. Оно создается не фантомной фигурой всадника апокалипсиса, дающей пищу не чувствам, а уму, не клубами надвигающейся бури, а тяжелым взглядом самой тучи, не отмечаемом сознанием зрителя. Он и не должен замечать этих глаз. Их взгляд давит на подсознание, примешивая трагическую ноту в насмешливую в целом полифонию изображения героя, в поход собравшегося.

В данной работе автор рисунка к гравюре нашел и применил совершенно уникальный художественный прием психологического воздействия — преследующий зрителя взгляд призрачных, наполненных болью, глаз (ил. 7).

99

Но не делаем ли мы в данном случае поспешного заключения из случайно сложившейся игры теней на оттиске с гравированной медной доски, каким бы маловероятным ни было такое совпадение? Или, быть может, сама идея художника была разовой, чисто интуитивной, мелькнувшей блестящей догадкой юного таланта в самом начале далекого XVIII века? Если же художник использовал ее сознательно и хладнокровно, то мы наблюдаем рождение там, на гравюре, уникального художественного приема Ивана Никитина. Доказать последнее и опровергнуть случайность события может только фиксация того же феномена хотя бы еще в одном его произведении.

Как оказалось в действительности, «эффект призрачных глаз» не был случайным. Молодой Иван Никитин по достоинству оценил плодотворную идею, поскольку прибег к ней по крайней мере еще один раз — все в той же исторической картине: «Венера, раненная стрелой Амура» (ил. 29).

Ил. 29. Венера, раненная стрелой Амура. Частное собрание

100

Настала необходимость в более внимательном взгляде на эту «венецианскую» картину 1716–1717 годов. В ней Никитин переосмысливал античный литературный сюжет Овидия в собственный сценарий — живописный. Он вольно

перерабатывал поэтические строфы в образы, возникавшие в его фертильном и турбулентном воображении. И тут же строил свой «пазл» на полотне, собирая в сюжет мелькающие в голове видения.

Мрачным обаянием тайны наполнено это произведение. Его чутко уловила Н. А. Яковлева, написавшая в упоминавшейся выше статье: «Даже не зная сюжета этой картины, ощущаешь в ней некую прекрасную и трагическую тайну».

И действительно, сила таланта Ивана Никитина такова, что неспешный зритель уже на подсознательном уровне воспримет волнующую вибрацию, идущую от этой работы Ивана Никитина. Она, как помним, о трагической истории любви богини Венеры к прекрасному Адонису, погибшему впоследствии от клыка свирепого вепря. Зритель почувствует предгрозовое напряжение в этой картине, даже если не обратит внимание на особую форму облаков над головой богини, передающих ее фантомные пророческие видения жутких сцен гибели Адониса. Если не заметит ниспадающую из них волну темной крови (ил. 30).

Ил. 30. Фрагмент. Фантомная сцена в облаках

Конечно, предчувствию беды будет способствовать и гнетущий фоновый пейзаж, точно соответствующий тексту и духу конкретных строф античной поэтической легенды Овидия.

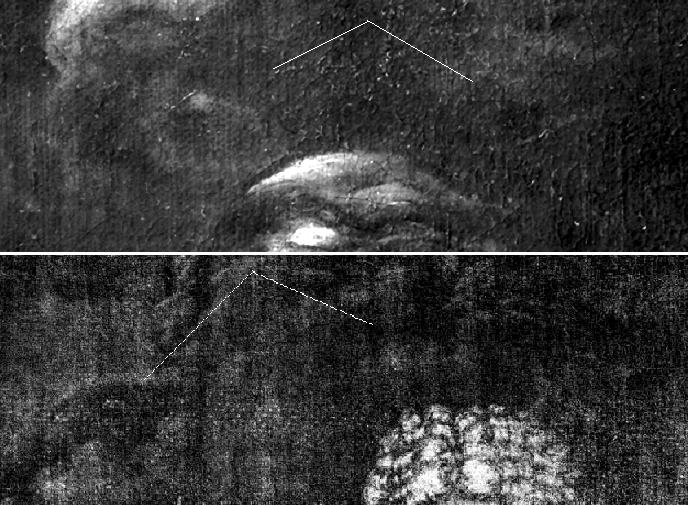

К нему добавится еще более мощное, но неосознанное воздействие на зрителя едва различимых фантомных глаз, нацеленных с полотна. С него, прямо на зрителя, смотрят глаза огромного чудовища, настигающего сзади Венеру

(ил. 31, верхний снимок).

Ил. 31. «Глаза тучи» на холсте (вверху) и на гравированном портрете Шереметева

Они удивительно похожи на «глаза тучи» (нижний снимок) в гравированном изображении фельдмаршала Б. П. Шереметева, созданном 12 лет назад (ил. 7). Мы уже со значением отмечали особый интерес этого живописца к природному феномену очей, указывая на безумные глаза коня за спиной фельдмаршала Б. П. Шереметева (ил. 4) и на отсутствующий взгляд царя на «жанровом» портрете (ил. 6).

Но «глаза Беды» над головой Венеры — не единственные на этом фантастическом полотне. Кроме них на зрителя смотрят горестные взгляды как больших глаз маски античной трагедии в узле складок плаща богини (ил. 32, сверху), так и совсем малозаметных — над левым виском Венеры (ил. 32, снизу).

101

Ил. 32. «Глаза» в узле плаща и над виском Венеры (снизу)

Ивана Никитина буквально завораживает магия призрачных глаз. В процессе работы он заселяет полотно своими молчаливыми собеседниками. А для зрителя множество смотрящих из темноты глаз, отмечаемых подсознанием,

создают ту самую ауру мрачной тайны, которой веет от картины.

102

Здесь представляется своевременным следующее попутное замечание. В предыдущих книгах мы показали, что в Венеции, в 1717 году, создавая картину «Венера, раненная стрелой Амура», Никитин имел все возможности наблюдать процесс работы крупного мастера Джованни Баттисты Пьяцетты, тогда еще молодого, над картиной «Св. Иаков, влекомый на казнь». На ней присутствуют фантомные образы римских солдат, участвующие в создании сюжета (ил. 33).

Ил. 33. Дж. — Б. Пьяцетта. Фантомы на картинах «Св. Яков, ведомый на казнь» (слева)

и «Явление Мадонны Святому Филиппо Нери»

Подобные же призрачные изображения видны практически на всех ранних работах венецианца, созданных после 1717 года: Явление Мадонны св. Филиппо Нери, Триумф св. Доминика, Вознесение Богоматери, Гадалка22. То есть

особым приёмом углубления сюжета у Дж. — Б. Пьяцетты являлось введение «зашифрованных» фантомных образов по фоновой периферии, обычно в псевдослучайных завихрениях облаков. Там, подобно водяным знакам на банкноте,

проступают видения, дополняющие или поясняющие центральную сцену. Сам вдумчивый художник, Дж.-Б. Пьяцетта побуждал к размышлениям и зрителя.

Такая манера расширения рамок сюжета была в то время достаточно революционна. Она появилась у Дж.-Б. Пьяцетты, судя по всему, именно в 1717 году. Во всяком случае, нам не удалось найти «фантомы» в его картинах

до 1717 года.

В своих первых публикациях автор предполагал, что именно у Пьяцетты русский живописец Иван Никитин увидел и оценил подобную идею. Но позже гравированное изображение Б. П. Шереметева, созданное за 12 лет до итальянской

стажировки Никитина, заставило поменять местами имена инициатора идеи и подражателя. Это Пьяцетта должен был увидеть у Никитина идею на данном холсте «Венера, раненная стрелой Амура».

Идея особого изобразительного метода расширения сюжета с помощью знаковых призрачных образов, которые мы отметили на обеих исторических картинах: «Петр I на смертном ложе» в ГРМ и «Венера, раненная стрелой Амура

», принадлежит, следовательно, русскому живописцу Ивану Никитину.

103

Также и способ живописной «тайнописи», введения практически незаметных образов призрачных глаз, чей взгляд, направленный с холста на зрителя, оказывает на него подспудное психологическое воздействие, есть до сих пор

неразгаданное, а потому и неподражаемое изобретение нашего живописца. Поэтому оно дает нам в руки еще один ключ для безусловной атрибуции Ивану Никитину некоторой исторической картины, будь таковая найдена.

Для максимальной уверенности в формируемом на всем предыдущем материале атрибуционном критерии, было бы полезно испытать его на большем числе именно исторических работ, помимо трех, обсужденных выше.

Впрочем, произведения Никитина с трудом поддаются классификации с четкими дефинициями: традиционный портрет или историческая картина. Попробуем взять его самое известное произведение, с определяющим жанр названием: «Портрет напольного гетмана» (ил. 34).

Ил. 34. Портрет напольного гетмана. ГРМ

Покажем, что и в этом случае перед нами не традиционный портрет, а картина, обладающая неким внутренним сюжетом, выходящим за рамки изображенного мгновения, и установим практический способ такого расширения. Для этого необходимо войти в исторический контекст события его создания.

Мы уже показывали23, что портрет был написан в августе 1723 года, во время московского сидения Ивана Никитина, и идентифицировали «напольного

104

гетмана» как крупную историческую фигуру, упоминавшегося выше черниговского полковника Павла Леонтьевича Полуботка24.

Документы засвидетельствовали, что П. Л. Полуботок короткое время, непосредственно предшествовавшее написанию данного портрета, действительно исполнял обязанности командующего малороссийским войском, выведенным «в поле», то есть был «напольным» гетманом при вакантном в тот момент месте гетмана Малороссии. Факт в истории петровской эпохи уникальный. Поэтому, установив его, мы удостоверили адекватность исходного название работы Никитина.

А это в свою очередь идентифицировало изображенного и ограничило время создания портрета очень коротким отрезком, когда честолюбивый черниговский полковник П. Л. Полуботок имел формальное основание представляться

хоть и «напольным», но все же «гетманом».

Те несколько недель его промедления в Москве в августе 1723 года, тяжких раздумий и колебаний, принятое в их итоге роковое решение все-таки ехать в Петербург по вызову царя — предопределили судьбу мятежного духом полковника: арест по приказу царя, допросы в Петропавловской крепости, конечно, пытошные, и в 1724 году — смерть в ее казематах.

Работа в Москве Никитина над портретом напольного гетмана П. Л. Полуботка непосредственно предшествовала этим трагическим событиям. И он должен был знать25 о тугом узле страстей малороссийских того момента, как и помнить о крутом нраве Петра I, как раз вернувшегося из персидского похода.

Такова, вкратце, историческая канва создания «Портрета напольного гетмана». Его изучали квалифицированные исследователи на протяжении многих десятилетий.

Так, С. О. Андросов в монографии 1998 года полагал: «Напольный гетман остается наиболее загадочным среди всех произведений Ивана Никитина. … И национальность, и социальное положение, и род занятий героя портрета

неуловимы»26.

Несколько дальше продвинулась Н. М. Молева, указав в своем известном труде 1972 года, что на портрете Никитин изобразил «самого рядового украинца, возможно, музыканта или певца». Посмотрим, в какой мере установление

исторического контекста и подлинной личности изображенного может изменить зрительское восприятие произведения. Сначала приведем наиболее точные, на наш взгляд, впечатления специалистов от портрета.

В 1975 году Т. А. Лебедева писала: «Как и во всех остальных работах Никитина, основное в портрете — это внутренний мир человека, характеристика его. Она здесь особенно глубока, своеобразна и вместе с тем обобщающе содержательна»27.

Схожим образом размышлял и С. О. Андросов:

«”Напольного гетмана” отличают психологизм, глубокое проникновение во внутренний мир изображенного. Незаурядно и его душевное состояние…. … И еще одно наблюдение: в портрете, известном под названием ”Напольный гетман”, представлена, несомненно, личность крупного масштаба. Это сильная и благородная натура, человек большой духовной энергии, твердой воли, ясного ума».

105

Теперь же к этим верным, но суммарным оценкам мы можем добавит более конкретные заключения.

Изображенный на портрете Павел Леонтьевич Полуботок, Генеральный старшина и, в моменте, напольный гетман войска Запорожского, ушел в мысли о самом близком будущем, страшится его, и уже не первый день, уже так давно,

что устал от своего страха, уже почти готов смириться с судьбой. Мы понимаем обреченность это сильной, яркой личности, волею неодолимых обстоятельств оказавшейся, как сейчас принято говорить, не на той стороне истории.

Все подобные наблюдения суть плоды хладнокровных размышлений зрителя, мысленно «препарирующего» внутреннее содержание данного произведения. Но сказанного, как представляется, недостаточно, чтобы объяснить

неосознанный, чисто эмоциональный отклик у зрителя при первом взгляде на картину. Подобный тому, что вызывают изображения усопшего Петра I в ГРМ или Венеры, раненной стрелой Амура. Нам кажется, что только им можно

объяснить нюанс какой-то экзальтированности, сквозящий в оценках искушенных исследователей этих шедевров отечественного искусства.

Покажем, что, как и в рассмотренных выше двух картинах, загадка портрета напольного гетмана имеет не мистическую, а вполне материальную основу, лежащую все в том же уникальном творческом мышлении Ивана Никитина.

Для этого поищем на картине никитинский знаковый символ, который развернет сюжет, продолжит во времени запечатленное мгновение. Он, это символический знак, вещающий о неизбежном крушении человека, теряющего душевные силы, действительно есть на полотне.

Продолжим цитировать Т. А. Лебедеву: в портрете «…живопись выразительна и эмоциональна — сочные пятна цвета, их богатейшая тональность, рефлексы на лице от алых отворотов кафтана…».

Нельзя, однако, не заметить, что упомянутых «алых рефлексов» на лице чрезмерно много. Как будто сама ткань алых отворотов кафтана полыхает огнем. Самое время обратить внимание на прихотливые движения кисти живописца, выписывавшей реальные алые языки пламени на отворотах кафтана напольного гетмана28.

Это они, адские отблески от пытошных углей, рефлексируют на лице обреченного, как пророческий ответ живописца на раздумья, страхи и колебания сидящего перед ним напольного гетмана. Свое видение его судьбы Никитин запечатлел на отвороте слева, где проступает призрачный лик в пытошных огнях и потоке крови (ил. 35).

Ил. 35. Фрагмент (отвороты кафтана)

Но вместе с тем они же, пляшущие языки пламени на отвороте справа, вносят элемент неявного движения в «голландскую» статику фигуры человека, ушедшего в свои мятущиеся мысли. И вместе с тем этот скрытый огонь внушает зрителю ощущение пламенности души, действительно «большой духовной энергии, твердой воли» мятежного полковника. Именно ощущение, потому что мозг зрителя в первый момент фантомы не фиксирует. Так что перед нашими глазами еще один пример «тайнописи» русского художника.

Что касается малых призрачных образов, то периферийный фон картины с изображением напольного гетмана, как кажется, от них свободен. Примем,

106

однако, во внимание труды реставраторов разных поколений, в чьих руках побывала картина за три столетия своего бытования. Все ли из них, особенно в ИАХ, в конце XVIII и первой половине XIX века, понимали роль фоновой

части полотен Ивана Никитина и ее неприкосновенность?

Но даже если картине и придавали к выставкам презентабельный вид, следы фантомов могут выявляться на снимке холста в рентгеновском диапазоне.

Полагаем, что как раз такое и случилось. Приведем в связи с этим еще две цитаты из труда С. О. Андросова29: «Технико-технологическое исследование, проведенное С. В. Римской-Корсаковой (1977), показало, что портрет написан поверх рабочих набросков — небольшого размера головок…».

И, в другом месте книги, уточнение: «…удалось также установить, что изображение написано поверх каких-то рабочих набросков: небольшого размера голов в профиль и фас». Можно полагать, что автор имел в виду рентгеновский снимок холста, опубликованный С. В. Римской-Корсаковой в ее статье 1977 года.

Ввиду малости указанных головок, они вряд ли могли быть «пентименти», то есть подготовительными этюдами к большой фигуре на портрете или к ее лицу. Зато они очень похожи на никитинские фантомные образы, дополняющие

сюжет.

Мы, однако, рекомендовали бы тщательнее исследовать снимок холста прежде всего в ИК-диапазоне. Потому что фантомные образы должны находиться ближе к поверхности красочного слоя. На рентгенограмме же не видно,

где они находятся — над или, как утверждают со ссылкой на упомянутую статью 1977 года, — под «плотным слоем красного реальгара»30.

Не совсем понятно, на чем основано последнее заявление. Действительно, рентгеноскопическое исследование холстов — метод относительно грубый. Рентгеновский луч до фиксатора проходит через весь пласт художественного

материала, что в принципе не позволяет осуществить вертикальную стратификацию промежуточных слоев, последовательно налагавшихся живописцем в данном месте полотна. Поэтому рентгеновский снимок не покажет, какой из двух соседних слоев есть подлежащий. Иное дело — разумно организованное исследование в инфракрасном диапазоне, с регистрацией волны, отраженной от промежуточного слоя, а не прошедшей через всю «толщу» материала31.

107

Наряду с изображением усопшего Петра I, портрет напольного гетмана —произведение зрелого Ивана Никитина. И в нем его метод введения знаковых символов, как видим, достиг и высшей рафинированности мысли, и особой субтильности воплощения.

Но если мы рассчитываем искать столь раннюю работу Ивана Никитина, как «Плач апостола Петра», созданную по указанию Ф. А. Головина, то, как и в практически одновременном изображении фельдмаршала Б. П. Шереметева,

знамения, расширяющие сюжет и превращающие изображение персоны в картину, будут, вероятно, куда более «грубыми», а потому и проще определяемыми на полотне.

Таким образом, в случае обнаружения в российских запасниках картины на сюжет «Плач апостола Петра», по своим стилистическим характеристикам заведомо созданной в России в XVIII веке, мы будем искать на ней уникальные черты изобразительного метода Ивана Никитина. А именно: знаковые символы, организующие сюжет картины, и дополняющие его малозаметные, «фантомные» образы. Обнаружение их совокупности было бы эквивалентно открытию саморучной подписи живописца Ивана Никитина.

В завершение раздела сделаем несколько замечаний общего характера. В вопросах атрибуции картин «раннему Никитину» мы исходим, как можно видеть, из тезиса достаточности визуального наблюдения и стилистического

анализа, без отсылок к технико-технологическим характеристикам вещей. Потому что в последних просто нет необходимости. К тому же они в отношении первых работ Никитина были бы и бесполезны, ввиду, как мы уже упоминали, отсутствия эталона для сравнения.

Роль аппаратурных методов исследования при атрибуциях, разумеется, велика, но в разумных пределах. Грамотно измеренные технические данные, конечно, объективны, чего не скажешь об их интерпретациях. Последними можно

доказывать и антагонистические выводы.

При решении задачи атрибуции какой-то вещи Никитину данные технологов о материалах играют роль пространственно-временного фильтра, позволяющего отобрать работы для дальнейшего изучения. Они способны определить время создания картины в пределах двух-трех десятилетий XVIII века. Для наших целей предварительного выявления работ Никитина такая точность вполне достаточна.

Более сложным является вопрос о живописной технике Ивана Никитина. Покажем, что привлечение ее характеристик при атрибуции вещей Никитину, тем более ранних, требует особой осмотрительности.

Начнем с указания на удивительную сохранность «венецианской» картины «Венера, раненная стрелой Амура», как, впрочем, и работ Ивана Никитина, созданных до его итальянской стажировки 1716–1719 гг. Этот факт однозначно

свидетельствует о технологической грамотности молодого живописца, которая не могла появиться «сразу и на пустом месте». Мы определили ее голландские истоки — Маттеус Вуфрат с успехом передавал свои знания и прививал навыки в технике старо-голландского письма своим ученикам. Об этом свидетельствуют работы его дочери Маргарет, ставшей известной в Амстердаме художницей.

108

Несомненно, солидную подготовку в области техники и технологии живописи получил за шесть «голландских» лет и Иван Никитин. Ну, а вернувшийся весной 1720 года из Италии, после более чем трехлетней стажировки сначала в Венеции, затем во Флоренции у Томмазо Реди, живописец Никитин не мог не обладать совершенно несравненной для этого и последующего поколений русских художников технологической грамотностью и — особо отметим — богатейшим разнообразием совокупных знаний и навыков в области технологии живописи. Благодаря широте своих познаний он мог применять и, несомненно, применял живописную технику согласно той или иной стоящей конкретной задаче и физической доступности в моменте тех или иных художественности материалов.