ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИВОПИСЦА ИВАНА НИКИТИНА

В книге приводятся новые результаты авторских исследований жизни и творчества живописца петровской эпохи Ивана Никитина. Восполнен ряд пробелов в его биографии. Предложена атрибуция Ивану Никитину некоторых произведений того времени и новая интерпретация нескольких работ этого живописца. В Приложениях помещены неопубликованные прежде исследования по ранней бронзе М. М. Антокольского и одному этюду И. Е. Репина из собрания автора.

© Головков Владимир Павлович. 2017.

От автора (с. 3-7)

(c.3)В настоящей книги излагаются последние результаты исследований автора жизни и творчества придворного живописца Петра I Ивана Никитича Никитина. Начало им положило приобретение автором в свое собрание в 2004 году, в одном из петербургских антикварных магазинов, не подписной картины. Это был небольшой хост на мифологический сюжет с двумя персонажами — Венерой и мальчиком Амуром. Профессор, доктор искусствоведения Нонна Александровна Яковлева определила картину как копию хрестоматийной доски из Русского музея — "Венера и Амур" Андрея Матвеева. Автор представил картину на экспертизу в Русский музей. Длительное изучение произведения в Русском музее в октябре — декабре того же года завершилось официальным заключением, подписанным экспертами музея Г. Н. Голдовским, С. В. Моисеевой, В. Н. Петровой и утвержденное заместителем директора по научной работе Е. Н. Петровой. В его тексте утверждается, что данная работа выполнена в Петербурге во второй четверти XVIII века и является копией доски Андрея Матвеева "Венера и Амур" из зала № 6 в ГРМ. Сегодня заявление об оригинальности музейной доски звучит достаточно странно. По какой-то причине составители Заключения ГРМ даже не упомянули тот бросающийся в глаза факт, что на музейной доске изображен большой, центральный, но все же только фрагмент изображения на обнаруженном холсте. Обычно ведь в подобных ситуациях сразу возникает вопрос, где тут копия, а где оригинал.

Это обстоятельство побудило автора в начале 2005 года приступить к самостоятельному изучению картины. Начались многолетние исследования обнаруженного холста, первые результаты которого были изложен автором в егонебольшой книге-альбоме 2011 года "Неизвестная картина Ивана Никитина". Их итогом являлся вывод о том, что обнаруженный холст был написан Иваном Никитиным на овидиев сюжет о трагической любви Венеры к Адонису, вызванной случайным ранением груди богини стрелой ее сынишки Амура. Поэтому автор этих срок посчитал адекватным следующее наименование обнаруженного произведения: "Венера, раненная стрелой Амура". Было предпринято исследование обстоятельств создания этой картины, а также истории ее бытования.

Его главным результатом был вывод о том, обнаруженная работа на холсте, имеющая все признаки, как стилистические, так и технологические, индивидуального художественного почерка Ивана Никитина, была создана этим

живописцем в первом же периоде его итальянской стажировки 1716–1719 годов запасенными при отъезде из Петербурга художественными материалами. А нить ее трехсотлетнего бытования, по всей вероятности, протянулась через Императорскую Академию художеств.

(с. 4)Вторым был вывод о том, что музейная доска "Венера и Амур" в ГРМ, эта усеченная копия обнаруженного холста, действительно была создана Андреем Матвеевым, но без какого-либо понимания сюжета оригинала и глубины его воплощения на холсте. Изучение этих вопросов потребовало специального исследования некоторых еще незаполненных страниц биографий как придворного портретиста Ивана Никитина, так и Андрея Матвеева. Все эти результаты были изложены в монографии автора "Живописцы Иван Никитин и Андрей Матвеев", вышедшей в 2013 году.

Обнаруженный холст "Венера, раненная стрелой Амура" является первой русской исторической картиной, известной на сегодняшний день. Гораздо существенней, однако, то, что она представляет собой первую всплывшую не портретную вещь Ивана Никитина, который, как известно, писал не только портреты, но и батальные сцены, увы, не сохранившиеся.

Изучение изображенной мифологической сцены привело к удивительным выводам, заставившим чрезвычайно расширить представление о таланте и творческих возможностях этого первого русского живописца Нового времени. Стало очевидным, что данная картина молодого Никитина не только представляет собой первый настоящий шедевр в истории русской светской живописи, но и открывает наличие уникального художественного видения у Ивана Никитина. Одной из его сторон было введение на картинной плоскости символических знаков и образов, разворачивающих мимолетную сцену в полномасштабное изложение фабулы и сути знаменитой легенды Овидия о первозданной трагической страсти самой богини любви и красоты. Осознание смысла этих призрачных образов вызывает у зрителя всплеск эмоций, настолько неожиданно и радикально меняется его понимание изображения на картине.

Но не было ли это произведение мимолетной, случайной и интуитивной удачей Никитина, оказавшегося внезапно в мире художественных сокровищ Италии? Или обнаруженный холст явил нам тщательно обдуманный, открытый русским живописцем Никитиным художественный метод? Превратить вторую из гипотез в достоверный факт можно было единственным способом: открыть аналогичный описанному уникальный след на какой-нибудь другой картине, безусловно принадлежащей кисти Ивана Никитина. Таких — считанные единицы, и из них следует обратить первоочередное внимание на изо- бражение усопшего Петра I в Русском музее. Потому что оно является многоплановым произведением — реквием по почившему благодетелю живописца.И мы указали на очевидное присутствие символического образа и на этой картине. Те м самым было получено еще одно независимое доказательство принадлежности обнаруженного холста "Венера, раненная стрелой Амура" кисти Ивана Никитина. Что и было изложено со всей необходимой аргументацией в третьей книге автора —"Феномен живописца Ивана Никитина", вышедшей в 2015 году (часть ее текста - на данном сайте).

(с. 5)Содержание художественного метода Ивана Никитина не только в том, что, добавляя некие таинственные, ирреальные образы или символы, русский живописец начала XVIII века ухитряется деликатно расширить фабулу, не перегружая картинную плоскость фигурами. Такова только внешняя, "техническая" сторона его метода, но она не является для живописца самоцелью.

Подлинная его суть в том, что одной добавленной символической деталью Иван Никитин может радикально изменить "партитуру" произведения, придав ему новое и полифоническое звучание. И только тогда становится видна вся тонкость и точность психологических характеристик изображенных лиц. В том, как это удается живописцу, как раз и проявляется уникальный, экстраординарный природный дар Ивана Никитина.

Поэтому осознание его метода привело автора к совершенно новому, чем принятое сегодня, "прочтению" изображения "Петра I на смертном ложе" в ГРМ, представленному в его третьей книге. Оно помогло увидеть "фантомный" образ умирающего императора на прикрывающей его мантии и понять значение расходящихся венцом глубоких складок на подушке.

Убедившись в не случайном характере особенностей изображения на обнаруженном холсте, мы получили осязаемое доказательство того факта, что никто из нескольких живописцев петровской эпохи, владевших письмом европейской школы, и близко не стоял к Ивану Никитину по уровню природного таланта. Для автора это означало существование объективного и абсолютного критерия для безусловной атрибуции произведений Ивану Никитину. Для этого необходимо и достаточно: сначала путем технологических исследований поместить некую картину в "петровскую эпоху", то есть в первую треть XVIII века, а затем наглядно показать на ней печать уникального таланта и художественного метода Ивана Никитина. Такое основание для атрибуционного решения не может, как мы покажем, поколебать какое-либо возможное несоответствие технических параметров данной картины аналогичным характеристикам, определенным у так называемых "эталонных" работ Никитина. Хотя бы по той элементарной причине, что из множества созданных этим живописцем вещей до нас дошли всего лишь две достоверно "эталонные" работы, имеющие надписи о его авторстве и даты.

Вот на таком фундаменте в последней книге автора была аргументирована переатрибуция Ивану Никитину известного портрета А. Н. Голицыной, считавшегося до сих пор работой Андрея Матвеева. Но явилось ли то, что мы назвали художественным методом Никитина, плодом и итогом его собственных творческих поисков и раздумий, или идея была одномоментно подхвачена им, например, у какого-то замечательного живописца в той же Венеции? Ответ на этот вопрос дадут самые ранние работы Никитина, созданные до его стажировки в Италии, —которые нам еще пред- стоит открыть в настоящей книге.

В этой связи заметим, что гипотеза автора о том, что удивительная по своим художественным достоинствам картина "Венера, раненная стрелой Амура" создана молодым Иваном Никитиным в первый же год приезда на учебу в Италию летом 1716 года, могла бы вызвать изрядное недоумение. Ведь Иван Никитин, как считалось, являлся как бы самоучкой: в Европе обучение живописи длилось порядка десяти лет. а в России тогда просто не было мастера, способного руководить многолетним обучением живописи европейской школы.

(с. 6)По мнению автора, разрешить обозначенное противоречие могла лишь гипотеза, на первый взгляд экстравагантная: Иван Никитин еще в ранней молодости, в конце XVII века, прошел начальное обучение живописи в Европе, а командировка в Италию в 1716–1719 гг. являлась для живописца именно стажировкой. Из этого допущения с необходимостью вытекало, что подросток Иван Никитин должен был оказаться в Амстердаме, в 1698 году, в свите Великого посольства. В предыдущей книге "Феномен живописца Ивана Никитина" автор, на основе архивных расходных книг Великого посольства, установил высокую вероятность такого предположения. // Этот материал размещен на данном сайте. Путь: ПУБЛИКАЦИИ — Феномен живописца Ивана Никитина — Глава 1. //.

Получалось, что Иван Никитин, возмужавший и овладевший техникой живописи европейской школы, должен был вернуться в Москву в 1704–1705 годах. А это означало, что в следующее десятилетие, которое оставалось совершенно ?темным? для историков, им были созданы какие-то неизвестные нам произведения, представляющие, естественно, исключительный интерес. Ведь каждая картина Ивана Никитина говорит о живописце несравненно больше, чем любой архивный документ. А его ранние работы могли бы позволить проследить становление "метода Ивана Никитина". И если бы обнаружилась хотя бы одна вещь европейской школы живописи, созданная в период 1705– 1711 годов, да еще и со следами метода Никитина, то этот факт послужил бы окончательным доказательством гипотезы о европейском ученичестве этого живописца в самой ранней юности. Описанием поисков произведений указанного периода, оказавшихся результативными, начнется настоящая книга.

Разумеется, исследования такого типа должны опираться на исторический контекст событий, воссоздание которого будет занимать немалый объем. Оно выявит, в частности, историческую личность, сыгравшую после 1711 года значительную роль в жизни и творчестве Ивана Никитина, которая до сих пор оставалась в тени. От нее логическая цепочка приведет к опознанию одной из картин в музейном запаснике как очередной шедевр Никитина. Затем мы узнаем подлинное имя "напольного гетмана", и, как следствие, придем к совершенно иному пониманию знаменитого портрета. Подобное произойдет и еще с одним известнейшим произведением русской живописи первой трети XVIII века. Инструментом идентификации, прикладываемой ?масштабной линейкой?, будет служить именно уникальный художественный метод Ивана Никитина. И с каждой новой работой, отозвавшейся на звук этого камертона, будут пополняться наши знания о творческом процессе живописца.

Возвращение Ивану Никитину картин, утративших связь с именем этого художника с трагической судьбой, было главной целью наших исследований.

Их логика остается неизменной. Исследования жизни и творчества Ивана Никитина имеют свою уникальную специфику. С одной стороны, поиск новых биографических сведений о нем упирается в крайнюю скудость первоисточников. Сохранившиеся в архивах крупицы сведений о живописце давно найдены и изучены специалистами нескольких поколений. С другой стороны, каждая картина Ивана Никитина содержит в себе многоречивое авторское послание внимательно смотрящему. Если удается сначала почувствовать его присутствие на холсте, а затем прочесть и, наконец, понять, то картина расскажет о своем создателе больше, чем множество архивных справок.

(с. 7)Сочетание этих двух особенностей определяет метод анализа, сформулированный и примененный автором в предыдущих публикациях. Поскольку и в данной книге мы будем следовать той же логической схеме, как единственно возможной, напомним алгоритм наших рассуждений. На первом их этапе, базируясь не только на установленных фактах жизни Никитина, но и на достигнутом понимании черт его личности и детальной реконструкции исторического контекста, выдвигаем гипотезу о существовании некоторого события в биографии живописца, поныне не известного. Затем убеждаемся в отсутствии документальных данных, делающих данное предположение невозможным. Потом вычисляем, какое решение человек с данными чертами характера и в данных обстоятельствах должен был принять. Или какое связанное с ним событие должно было произойти. На наш взгляд, выдвинутую гипотезу о поступке или событии следует рассматривать как предварительно обоснованную, если удастся показать с высокой вероятностью, что иное произойти не могло. Другими словами, если вероятность любого другого исхода пренебрежимо мала. Для завершения доказательства необходимо просчитать последствия предполагаемого события, неизбежные в силу очевидных причинно-следственных связей, затем и их подвергнуть проверке по изложенной выше схеме. Если несколько подобных звеньев логической цепи выдерживают верификацию и не противоречат ни одному сведению любого первичного источника, то доказательство можно считать завершенным.

В Приложениях к основному материалу книги помещены неопубликованные исследования по ранней бронзе М. М. Антокольского и одному этюду И. Е. Репина из собрания автора, имеющие связь с основной темой.

Глава 1. Возвращение в Москву: 1705–1711 (с. 8-69)

1.1. Введение в тему (с. 8-12)

(с. 8)Самым ранним свидетельством, относящимся к Ивану Никитину, является подпись на портрете царевны Прасковьи Иоанновны, созданном в 1714 году, то есть еще до его заграничной поездки 1716–719 годов. Работа во многих отношениях удивительна. В портрете нет ни малейшего следа русской старины. Он соответствует распространенному в Европе типу, еще не известному в России.

Однако, в те времена в России и в помине не было ни каких-либо заведений по обучению современной западной живописи, ни овладевших ею отечественных художников. Но ведь существовал же какой-то таинственный мастер, преподавший Ивану не только технику работы маслом, но и эти самые западные принципы живописи. В России тех лет им мог быть только заезжий европейский художник.

Исследователи примеряли различные кандидатуры на роль иноземного учителя Никитина, останавливаясь в итоге на двух фигурах. В начале XVIII века побывал в России путешественник и живописец голландец Корнелис де Бруин (де Брюйн, Cornelis de Bru?), да в 1711 году прибыл на царскую службу немецкий живописец Иоганн Готфрид Таннауер.

Корнелис де Бруин оставил довольно подробные записки о своем путешествии через Московию. В 1702 г. он пробыл в Москве около года. Если бы имело место в далекой Московии серьезное и продолжительное обучение европейской живописи первого русского, де Бруин, несомненно, с гордостью упомянул бы такое деяние в своей книге. Иное дело —фигура немца Иоганна Готфрида Таннауера, появившегося в Петербурге, скорее всего, не ранее 1712 года. Но он, описывая этапы своей работы в России в одном из прошений, не упоминает постфактум обучение им русского художника Ивана Никитина. Так что какого-то систематического и продолжительного обучения Таннауером уже не очень молодого Никитина, по всей видимости, действительно не происходило.

Вероятно, поэтому, упомянув желание царя обрести отечественного живописца европейской школы, С. О. Андросов написал в своем труде "Живописец Иван Никитин": "Пройдет немного времени, и такой художник в лице Ивана Никитина объявится, причем возникнет буквально на пустом месте".

(с. 9)С другой стороны, повторим, что в Европе для овладения с нуля мастерством живописца, явленном в портрете Прасковьи Иоанновны 1714 года, требовалось, в среднем, лет десять. Если следовать строгой логике и не предполагать каких-то совсем сверхъестественных способностей у живописца, то следует допустить, что Ивану Никитину довелось еще в ранней молодости побывать "за морем" и пройти там основательное обучение основам европейского живописного искусства. А в 1716 году Петр Великий второй раз послал его в Европу, но уже не для учебы, а на стажировку. Царь наделял живописца и некой миссией. Как он выразился в своем известном письме Екатерине от 19 апреля 1716 года (из Экостеля в Данциг): "дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры".

Каким бы странным не казался тезис о повторной командировке царем Ивана Никитина в Европу, в предыдущей работе "Феномен живописца Ивана Никитина" автор счел необходимым подвергнуть эту гипотезу тщательной проверке, хотя бы по той причине, что ни один из известных документов ее не опровергает. Сама по себе эта версия отнюдь не нова. Впервые в литературе имя Ивана Никитина как живописца, которому протежировал Петр I, в конце XVIII века назвал Якоб Штелин в своих "Анекдотах о Петре Великом"1. Там содержится красочный рассказ об определении царем подростка Ивана Никитина, будущего живописца, на учебу в Голландии, в Амстердаме, во времена Великого посольства 1697–698 гг. Рассказ о Никитине содержится в главе LVIII упомянутой книги Я. Штелина, озаглавленной "Старание Петра Великого сделать хороших живописцев из своих подданных". Текст данной главы, посвящённой в основном этому живописцу, открывается следующими фразами2: "Император в бытность свою в Амстердаме зашел в квартиру своего секретаря Никитина, дабы ему нечто повелеть, но не застал его дома, а увидел сына его, мальчика лет четырнадцати, который при неожиданном входе Государя спрятал в карман лист бумаги…". Затем следует сказание о том, сколь высоко царь оценил рисунок, и повелел он юному Никитину учиться живописи, да отписывать ему, государю, об успехах. И длилась та учеба 6 лет.

Но эта легенда была решительно разоблачена еще П. Н. Петровым в его фундаментальной статье 1883 года3. Основания к тому очевидны и, казалось бы, незыблемы: обнаружились документы, однозначно доказывающие пребывание Никитина в Италии 1716–719 годах. И трудно представить себе, чтобы Петр I, скупой на средства казны, направил бы кого-либо на повторную учебу за рубеж. Не увенчались успехом и попытки исследователей найти в составе посольских секретаря Никитина. Затем они установили, что будущий живописец являлся на самом деле сыном не "секретаря", а священника. Дружно поиронизировав по поводу деталей россказней Штелина, исследователи с порога отвергли саму идею о пребывании подростка Ивана в Голландии —и забыли о ней.

Но обратим внимание: в конце упомянутой главы Я. Штелин, по своему похвальному обыкновению, указал источник своих сведений: "От архитектора Земцова"4. Тот, давний и доверенный друг Ивана Никитина, человек, которому несчастный живописец доверял распорядиться своим петербургским имуществом перед самым отправлением в сибирскую ссылку, не (с.10)мог не быть в курсе важнейшего эпизода биографии знаменитого тогда художника: где и у кого тот учился. Поэтому автор счел необходимым тщательно проверить версию о "голландском следе", отнеся все нелепицы на счет красноречивого летописца Штелина, сохранив за Земцовым только три фундаментальных факта: пребывание подростка Никитина в Амстердаме в 1698 году, его обучение там живописи и продолжительность этого обучения в 6 лет.

Изначально подобная попытка казалась совершенно безнадежной, поскольку нет ни малейшего документального свидетельства в пользу данной гипотезы. Но автор обратил внимание на одно малозаметное обстоятельство, посчитав его начальной "зацепкой". Речь о том, что на всем пути Великого посольства, в том числе и в Амстердаме, его сопровождал кремлевский священник Иван Поборский, который не мог не находиться в самом близком и дружеском знакомстве с протопопом Архангельского собора Кремля священником Васильевым, духовником самого царя Петра I. В свою очередь, этот видный священнослужитель приходился дядей будущему живописцу Ивану Никитину, как муж его родной тети, Федосьи Никитичны дочери Никитиной. Поэтому, если бы родные решились с одобрения царя отправить "за море" на учебу проявившего свой талант мальчугана Ивана, то его можно было бы отдать под покровительство посольского священника Поборского.

Однако, конечные результаты исследования, опубликованного в предыдущей книге автора, привели его к совершенно иным заключениям. Они сводятся к следующим двум основным тезисам5.

1. В период пребывания в Амстердаме Великого посольства 1697–698 годов туда прибыл по вызову царя Петра I его духовник, священник Васильев, в сопровождении своего племянника —подростка Ивана Никитина. Единственным профессиональным портретистом, с которым лично встречался царь, чье имя зафиксировано в документах Великого посольства, был амстердамский художник Маттеус Вулфрат. Он рисовал царя в Амстердаме для не сохранившейся гравюры и получил деньги из посольской казны именно за эту работу. Гравировать доску с рисунком Вулфрата, должен был, конечно, Адриан Шхонебек, у которого Петр I в Амстердаме "брал уроки" этого мастерства. Рекомендовать царю М. Вулфрата мог давний знакомец Петра I, амстердамский торговец Кристоффель (Христофор) Брант, ведь этот художник написал портрет его отца, негоцианта Энно Бранта. Лично познакомившись с живописцем Вулфратом, понаблюдав за его работой во время сеанса позирования, именно ему мог доверить Петр I обучение многообещающего русского подростка Ивана Никитина.

2. В некоторых работах Вулфрата присутствуют сугубо индивидуальные черты. Первая из них —специфическая манера подписи, подобная той, что мы видим на портрете Прасковьи Иоанновны 1714 года кисти Никитина. Вторая имеет отношение к творческому методу амстердамца и потому представляет значительно больший интерес. Речь идет о работе Вулфрата "Портрет пожилого человека", который был им написан незадолго до приезда царя Петра I в Голландию и заведомо не являлся заказным.

(с. 11)В тот год, когда над ним работал Вулфрат, исполнилось ровно четверть века со дня преждевременной смерти в лечебнице его собственного учителя Абрахама Диепрама, страдавшего тяжелой формой алкоголизма. На портрете вокруг головы несчастного с испитым лицом витают фантомные призраки, как видения его помраченного разума. На упомянутом скорбном портрете и сейчас, спустя триста лет, вполне различимы "фантомы" на периферии потемневшего полотна. Тем более они были заметны русскому ученику Ивану, который, скорее всего, видел в доме учителя эту не заказную работу. Ему не могла не врезаться в память подобная вещь, несомненно, одна из сильнейших, созданных Маттеусом Вулфратом —всего за два года до приезда в Амстердам Великого посольства.

В предыдущей книге мы показали, что точно такой прием —введение фантомных образов —применен автором обнаруженной картины "Венера, раненная стрелой Амура", причем уже в принципиально ином качестве6. На тот же сугубо индивидуальный прием мы указали и в знаменитом изображении усопшего Петра I в ГРМ работы Никитина. Значит, мы имеем дело не со случайным явлением. Нам начинает открываться неповторимый художественный метод живописца Ивана Никитина.

Вернемся к пересказу Штелиным сведений Земцова об учебе юного Никитина в Амстердаме, к одному их тех его зерен, которые представляются достоверными. К конкретному указанию о том, что учеба подростка Ивана в Амстердаме, начавшаяся весной 1698 года, продолжалась6 лет. Поскольку точно известно, в какой день мая 1698 года царь Петр и великие послы покинули Амстердам, направляясь в Вену, мы можем вычислить год окончания учебы Никитина. Двадцатилетний Иван, повзрослевший, несомненно полный смелых надежд, должен был вернуться в Москву в 1704 году.

Увы, с этого момента и вплоть до появления упоминавшегося портрета Прасковьи Иоанновны 1714 года мы не имеем ни малейшего достоверного свидетельства о бытовании Ивана Никитина. А ведь это был важнейший период его жизни, время длительной изоляции от европейского искусства, которая была абсолютной вплоть до 1712 года. Было бы интересно наметить хотя бы пунктиром траекторию его жизни на том абсолютно непрозрачном для историков отрезке времени. Особенно интересна ее начальная точка, то есть обстоятельства возвращения Ивана в Москву и качество оказанного ему там приема.

Нашей задачей в этой главе будет попытка реконструкции события возвращения на родину повзрослевшего Ивана Никитина. И если такая попытка окажется успешной, то, обладая собственной ценностью, она безусловно удостоверит "задним числом" все наши исходные тезисы и об учебе Ивана в Амстердаме, и об имени его учителя, и о продолжительности заморского обучения. Ведь, строго говоря, при всей высокой вероятности этих предположений, до предъявления неоспоримого "вещественного" доказательства они остаются лишь правдоподобными гипотезами.

Для достижения цели мы применим все тот же метод поиска, что и в предыдущих исследованиях. Согласно принятой нами методике исследований в условиях полного отсутствия документальных данных, мы сначала построим нашу (с. 12)гипотезу об обстоятельствах возвращения Никитина в Москву на основе наиболее вероятных предположений. А затем вычислим их безусловно неизбежные следствия и уже для них попробуем найти документальные или иные "материально осязаемые" подтверждения.

Из таковых неопровержимым было бы обнаружение произведений молодого Ивана Никитина первых лет после предполагаемой даты его возвращения в Москву «из-за моря». Если наши исходные гипотезы верны, то по крайней мере одно такое произведение наверняка было создано Никитиным — в рамках неизбежного государева испытания наконец-то вернувшегося на родину ученика. Ведь многолетнее овладение Иваном Никитиным невиданной профессией оплачено казенными червонными.

Действительно, как бы ни был в те два-три года загружен Петр I проблемами Северной войны, одну вещь он бы сделал непременно, узнав о возвращении Ивана Никитина из Голландии. Он, несомненно, захотел бы оценить полученную отдачу от расходов казны на невиданное по длительности обучение недоросля в Европе. Равноценных прецедентов еще не было, но мы знаем будущую стандартную практику и характер государя, его предпочтение и доверие к предъявленным результатам не в словесной, а в осязаемой или обозримой форме. Поэтому можно не сомневаться, что Иван по приезде был подвергнут жесткому освидетельствованию в виде задания по обретенной профессии. Эти-то соображения и придают нашему шансу найти раннее неизвестное произведение Ивана Никитина вполне реальные очертания.

Конечно, если искомая вещь и сохранилась до наших дней, то только как произведение безымянного автора. Или под чужим именем. Чьим же? Вопрос этот тесно связан с именем мастера, которому в год возвращения Ивана в Москву царь Петр I мог бы поручить профессионально освидетельствовать успехи прибывшего. Сам государь из всех видов искусств попробовал силы лишь в гравюре, в Амстердаме, в 1697 году, —под руководством гравера Адриана Шхонебека. А тот в означенные годы как раз был в Москве, причем единственным тогда представителем европейского искусства.

1.2. В какую страну возвращался Никитин (с. 12-13)

Важно не только правильно представлять себе страну, в которую вернулся двадцатилетний живописец Иван Никитин после нескольких лет пребывания "за морем". Нужно понять, какой она должна была показалась юноше, взрослевшему в свободном европейском Амстердаме. Именно там он должен был сформироваться как личность.

Восьмого августа 1700 года Петр I был обрадован долгожданным сообщением от дьяка Украинцева из Стамбула о том, что после затяжных восьмимесячных переговоров им подписано перемирие сроком на 30 лет7. Объявление окончательного мира с Турцией, нетерпеливо ожидаемого Петром I, тут же подвигло царя на объявление войны Швеции. Начались превратности борьбы с Карлом XII8.

(с. 13)Спешно создаётся новая регулярная армия, оптимизируется военная структура, конструируется система обучения и тренировки войск, воссоздается и модернизируется их вооружение. Под руководством Андрея Виниуса в кратчайший срок осуществлен отлив 300 новых пушек. Царь в постоянных разъездах. Строятся укрепления по защите Пскова, Новгорода и Москвы. Все эти энергичные меры позволили очень скоро после нарвского разгрома, в 1701 году, возобновить наступательные действия на севере: Петр I приказал войскам Б. П. Шереметева вторгнуться в Шведскую Ингерманландию. Осенью 1702 года была взята крепость Нотебург. К началу 1703 года русские овладели всем течение Невы. Весной 1703 года после недельной осады русскими войсками пала крепость Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву, и в ее устье 16 (27) мая Петр I заложил новый город Санкт-Петербург. А к концу 1703 года Россия контролировала почти всю территорию Ингерманландии.

В 1704 году, предполагаемому времени возвращения молодого живописца Никитина в Россию, наступление русских войск продолжилось с новой силой, и в решающие моменты их действиями непосредственно руководил Петр I. К лету войска Б. П. Шереметева вошли в Ливонию и осадили Дерпт, взяв крепость в июле при личном участии царя. Тем временем, второй корпус русских войск генерала Огильви вторгся в Эстляндию и осадил Нарву. Но и здесь успешное завершения осады произошло лишь после приезда Петра I из Дерпта, к концу лета.

Из этого краткого обзора событий 1700–704 годов становится понятно, сколь малое место в царских мыслях в первые годы столетия могла занимать судьба юного живописного ученика в далекой Голландии, стране, уже утратившей для России первостепенный интерес9. Так что в годы амстердамского ученичества, помимо А. А. Матвеева, посла в Голландии, лишь образованнейший Андрей Виниус, думный дьяк голландского происхождения, был в Москве в курсе дел Ивана, первого русского ученика живописи в европейской стране. Во-первых, ex officio, поскольку именно через дьяка Виниуса шла связь с голландскими корреспондентами, включая оживленную переписку с Витценом, амстердамским бургомистром. Во-вторых, как давний (еще со времени архангельского путешествия юного Петра I 1693 года) знакомец влиятельного священника Васильева, царского духовника и дяди этого самого амстердамского ученика Ивана Никитина. Оба, и дьяк Андрей Виниус, и кремлевский священник Петр Васильев сопровождали царя в длительном путешествии на Север.

1.3. Трудоустройство возвращенца (с. 13-15)

В ту пору явившийся из чужбины юноша никак не мог рассчитывать в Москве на частные заказы на портреты. Мода на них придет позднее, как и живой интерес Петра I к изобразительному искусству. Конечно, в России, в Оружейной палате, были свои художники, прежде всего, занимавшиеся иконописью. Нужны были определенные большие заслуги, чтобы попасть в число жалованных мастеров Оружейной палаты. Их всегда было немного, среди них такие известные как Симон Ушаков, Федор Зубов, Никита Павловец. Но все они принадлежали старо-московской школе письма. И Петр I, повидавший уже Европу, категорически не стал бы привлекать живописцев Оружейной палаты к проверке навыков Никитина в европейской живописи.

(с. 14)Упоминавшийся выше амстердамский гравер Адриан Шхонебек10, приглашенный царем в Россию за хорошие деньги, тоже трудился в Оружейной палате. Она, возглавлявшаяся с февраля 1697 года все тем же Ф. А. Головиным, выполняла множество разнородных функций, в том числе была крупнейшей в стране художественной мастерской. Шхонебекова гравюрная мастерская в Оружейной Палате с 1699 года создавала по царским заказам гравюры, как художественные по памятным событиям, так и прикладные, по техническим надобностям. Второй задачей голландца была подготовка в области гравюры русских учеников с широким их привлечением к изготовлению заказных работ.

Перед вернувшимся в Москву Иваном встала, конечно, первоочередная задача трудоустройства. Но она в те времена разрешалась царским повелением. Петровские пенсионеры, овладевавшие за границей ремеслами за немалые казенные деньги, по возвращении должны были, естественно, послужить отечеству. Шла война, и недоросли, ставшие бомбардирами, гардемаринами и корабельными мастерами, немедленно определялись самим Петром I к государеву делу. Значит, и Иван Никитин неминуемо подлежал зачислению на казенную службу, исходя из государственных нужд по приобретенной специальности.

Но по какому военному или гражданскому ведомству могли в 1704 году сам царь или Ф. А. Головин направить обучившегося новому виду художеств? Как известно, в те годы торопливого коренного переустройства и государства, и самого уклада русской жизни, Петр I использовал принцип тиражирования успешного прецедента путем закрепления его в регламенте. Прецедентом по "распределению", наиболее близким к специфике Никитина, явилось решение Петра I о трудоустройстве Михаила Аврамова, вернувшегося в 1702 году из той же Голландии. Восемнадцатилетний подьячий Посольского приказа Аврамов в 1699 году действительно оказался в Гааге, в составе русского посольства, возглавляемого А.А. Матвеевым11. Но вот что интересно: в Голландии, согласно словам самого Аврамова, приведенным И. А. Чистовичем, он обучался рисованию и живописному художеству и "за прилежное обучение тамошними жителями был похвален и печатными курантами опубликован". Это означает, что именно Михаил Аврамов и, как мы доказывали, Иван Никитин были первыми петровскими пенсионерами в Европе, еще на рубеже веков учившиеся в Голландии рисунку и технике живописи. Истоки их отношений восходят, как видим, ко временам счастливой "голландской" юности обоих. После встречи с родными, именно с Михаилом Аврамовым поспешил бы увидеться вернувшийся в 1704 году из той же Голландии Иван Никитин. А Михаил Аврамов еще в 1702 году был по возвращении произведен Петром I в дьяки Оружейной палаты. На этом важном посту он выполнял всякие царские поручения, удостаиваясь похвалы.

По сумме приведенных соображений естественно предположить, что и Иван Никитин был определен все в ту же (с. 15)Оружейную палату. В какую должность, в какое подразделение? В отличие от Аврамова, ставшего секретарем Оружейной палаты, он был слишком молод и не имел опыта административной работы. Да и учился он в Европе только тамошней живописи, а не ремеслу гравера, надобному царю в сей час. Остается единственно возможное решение —в штат Оружейной палаты, на оклад, к Шхонебеку, в учение полезной технике гравирования. Тот и испытует молодца в рисунке, и научит травлению медной доски "крепкой водкою"12.

1.4. Шхонебекова школа в Оружейной палате (с. 15-18)

Еще в Амстердаме, в конце 1697 года, Шхонебек написал прошение на имя второго великого посла Ф. А. Головина о приеме его в русскую службу (за 1000 ефимков годовых). Формальный договор с ним был подписан 13 мая 1698 года13, и с того момента он несколько месяцев занимался в Амстердаме практической подготовкой к отъезду и длительному проживанию в России. Все это время он, вероятно, искал информационные контакты с теми русскими, что пребывали в те месяцы в Амстердаме, и теми голландскими купцами, которые поддерживали с Московией тесные связи, прежде всего с упоминавшимся выше Х. Брантом. Андреан Шхонебек, опытный амстердамский художник-гравер, работавший для знатного коллекционера Якоба де Вильде, (который, несомненно, и рекомендовал его московскому царю), не мог за эти предотъездные месяцы не прослышать о диковинном —об обучении живописи подростка из Московии у известного амстердамского художника Маттеуса Вулфрата. Должно быть, и Иван видел Шхонебека в Амстердаме и разговаривал с ним.

Впервые появился голландский гравер в Оружейной палате в Москве 10 октября 1698 года. За семь лет, до осени 1705 года, он создал в России то, что иногда называют шхонобековой школой гравюры, по сути первой подобной в нашей истории. Ученики в его мастерской появились в следующем, 1699 году. Они поступали из команды иконописцев той же Оружейной палаты. Это были сыновья упоминавшегося иконописца Федора Зубова, сначала младший, Алексей, а позже и старший, Иван. За Алексеем Зубовым явился к Шхонебеку Петр Бунин, сын знаменщика и серебряника Леонтия Бунина. Еще позже, в сентябре 1701 года, поступил к Шхонебеку в учение Василий Томилов, чье имя и закрывает короткий список учеников 1699–705 годов. Кроме них, помощником —подмастерьем у Шхонебека состоял его пасынок, Петр Пикар (Питер Пикарт) прибывший из Амстердама в 1702 году.

Мастерская Шхонебека в Оружейной палате выполняла две функции —гравировального класса для учеников и производственной площадки для исполнения правительственных заказов на гравюру. Эти два направления были взаимосвязаны, так как обучение имело сугубо практический и прикладной уклон. Учеников не обременяли штудиями рисунка с натуры, а совершенства в технике гравирования они перенимали у Шхонебека, участвуя в его работах над заказами.

(с. 16)Но тиражирование эстампов с медных досок, гравированным по царским заказам, являлось по тем временам сложным производственным процессом. Необходимо было надлежащим образом подготовить бумагу, произвести должный запас типографских чернил, уметь их искусно набивать на медную доску после травления, прессовать оттиск, протирать доску, снова набивать краску так, чтобы не испачкать очередной лист, и так далее, и так далее. Поэтому в мастерской Шхонебека учениками —работниками были печатники, терщик чернил, протиратель досок. В этот список технического персонала в начале 1704 года входили Варфоломей Фаддеев, Парфен Иванов, Никифор Волков и, несколько позже, Стефан Закройщиков.

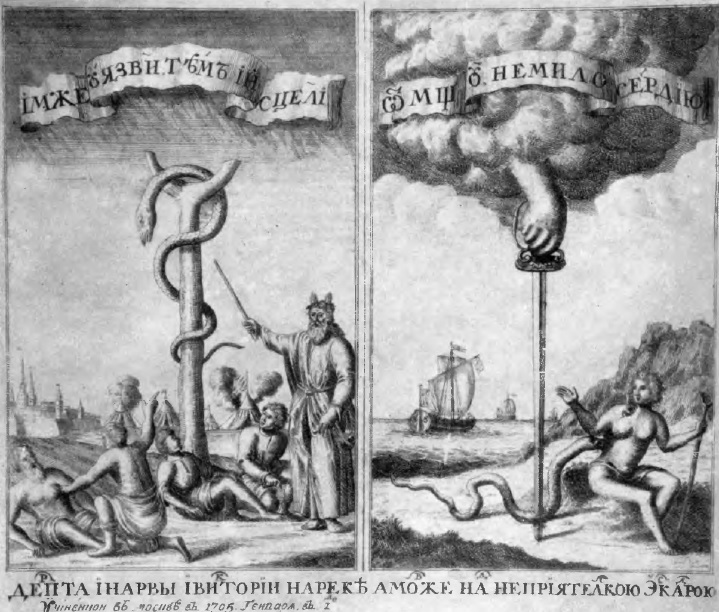

В окладных списках Оружейной палаты фамилии учеников ранжировались не по типу выполняемых обязанностей, а строго по размерам положенного жалованья. Для того, чтобы представить себе, в какой среде должен был оказаться прибывший в 1704 году Иван Никитин, приведем интегральные оценки специалистов деятельности гравера Адриана Шхонебека в России, его достижений как мастера и учителя, а также методов его преподавания. Основой для них послужит мнение такого знатока русской гравюры, как Д. А. Ровинский. Оно складывается из заметок, разбросанных в разных частях его гигантского труда: "Подробный Словарь русских граверов", посмертное издание которого осуществил Н. П. Собко в 1895 году. Рассуждая о достоинствах и недостатках Шхонебека, Д. А. Ровинский взял примером его копии с гравюр Жерара Одрана, придворного гравёра Людовика XIV, из династии Одранов. Сопоставление их с оригиналами как раз и выявляет качества голландца как рисовальщика и гравера: "Шхонебек, копируя оригиналы, заботился единственно о воздушной перспективе и соблюдении эффектов в освещении, но совершенно забыл о рисунке, которым отличаются оригиналы Одрана. На одном из шести листов Шхонебека даже попадаются руки с шестью пальцами"14. Шхонебек в практической деятельности "не придавал должного значения рисунку", на наш взгляд, по той причине, что рисунок отнюдь не был сильной стороной его мастерства. Особенно трудно давались граверу крупно-плановые человеческие фигуры. Это ясно видно на шхонебековых "Транспарантах фейерверка 1 января 1705 года" (ил. 1).

Ил 1. Два транспаранта фейерверка 1 января 1705 года

(с. 17)Не менее показательны и гравюры статуй античных божеств Марса, Юпитера, Венеры и Паллады (ил. 2). При всей пышности орнаментов, эти фигуры, особенно к низу от уровня груди, никак нельзя отнести в удачам рисовальщика.

Ил. 2. Гравюры статуй Марса, Юпитера, Венеры и Паллады и транспаранты из декорации фейерверка 1 января 1704 г.

Голландец, конечно, сознавал свои недостатки, и, вероятно, по этой причине мы почти не встречаем центральных фигур в его работах, выполненных в России. И в обучении он концентрировал внимание исключительно на технической стороне исполнения. Воспитанников голландца Д. А. Ровинский выстраивает так: "Из учеников Шхонебека особенно прославились Алексей и Иван Зубовы. Петр Бунин и Василий Ильин Томилов не произвели ничего замечательного". Писал о них и В. В. Стасов. Он ругателен в своей оценке мастеров шхонебековой школы: "Рисунок граверов этой школы так дурен, что кажется можно предполагать, что они никогда не учились рисованию, и что Шхонебек и Пикар прямо давали им резец в руки, без всяких предварительных рисовальных классов". Впрочем, критик брезглив и в отношении техники выучеников Шхонебека: "В техническом отношении гравюра этой школы отличается какой-то особенною неприятностью, (с. 18)замаранностью и плоскостью фигур и групп, и отсутствием колорита и световых эффектов…". Стасов суров, но это Стасов. Его мнение разделяет, впрочем, и Д. А. Ровинский. Именно он привел цитированные выше слова В. В. Стасова в своей книге15. Сам этот знаток не милосерден и к рисункам Пикара, пасынка и приемника Шхонебека. Они "несравненно хуже Шхонебекова; фигуры у него короткия, толстыя, безобразныя; гравировка поспешная и нечистая"16. Еще хуже обстояли дела с рисунком у братьев Зубовых, единственных из учеников Шхонебека, приобретших известность. По Ровинскому, у сильнейшего из братьев, Алексея, рисунок фигур "далеко ниже Шхонебека и даже самого Пикара"17. Что уж говорить о забытых ныне Петре Бунине, и о Василии Томилове, принятого в ученики в сентябре 1701 года. Учащиеся у Шхонебека отличались изрядным благодушием, если приветливо встретили явившегося в мастерской молодого Ивана Никитина, неизмеримо их превосходящего своим талантом и приобретенными навыками в рисунке.

Зато лично Шхонебеку он мог оказаться очень кстати именно как рисовальщик при поступлении царских заказов на парадные портреты к большим торжествам. Потому что опытный Шхонебек, несомненно, сразу распознал способности молодого Никитина, обучавшегося целых 6 лет у знатного амстердамского художника. В ателье мастеров тех времен передавать часть работ лучшему ученику считалось в порядке вещей. При этом со стороны Шхонебека было бы разумным оставить Ивану свободу выбора сюжета, разработку композиции и создание рисунка для гравюры.

Вот почему мы усмотрели наш шанс в отыскании такой гравюры школы Шхонебека, в рисунке которой будет явственна рука молодого Ивана Никитина, знакомая нам по более поздним его работам.

1.5. Имя Никитина в документах Оружейной палаты (с. 18-20)

Если наша гипотеза о возвращении Ивана Никитина из Голландии в 1704 году и его устройства к Шхонебеку верна, его имя непременно должно фигурировать в окладных списках Оружейной палаты за 1704 и 1705 годы. Или только за 1705-й, если он впервые появился у Шхонебека где-то к исходу 1704 года. Покажем, что имя Ивана Никитина действительно отметилось в росписях Оружейной палаты за 1704 и 1705 годы. И только за эти годы. Он не упомянут ни в предшествующем, 1703 году, ни в документах палаты после 1705 года.

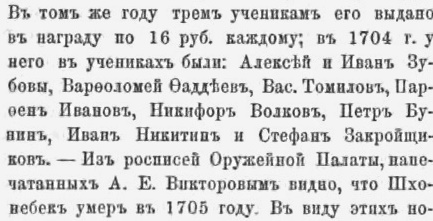

В росписи Оружейной палаты за 1703 год дан следующий список окладов учеников Шхонебека: "Оклады ученикам Шхонбека: Ал. Зубову, Ив. Зубову, Варфол. Фаддееву, Парфену Иванову, Никиф. Волкову, П. Бунину и Вас. Томилову"18. Как видим, Никитин в этом документе не упомянут. Приведем теперь данные за 1704 год, взятые из Словаря Д. А. Ровинского (ил. 3): "…в 1704 г. у него в учениках были: Алексей и Иван Зубовы, Варфоломей Фаддеев, Вас. Томилов, Парфен Иванов, Никифор Волков, Петр Бунин, Иван Никитин и Стефан Закройщиков. Из росписей Оружейной Палаты, (с.19)напечатанных А. Е. Викторовым, видно, что Шхонебек умер в 1705 году"19.

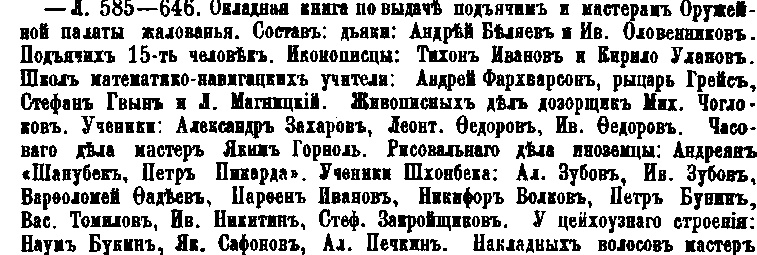

Ил. 3. Текст из труда Д.А. Ровинского

Как видим, у Д. А. Ровинского пофамильно перечислены ученики Шхонебека 1704 года, среди них и печатники Варфоломей Фаддеев, Парфен Иванов,Никифор Волков и Стефан Закройщиков. В росписях тех времен, повторим, фамилии записывались по порядке убывания размера жалованья. Был Иван Никитин в команде Шхонебека, и в следующем, 1705 году. Его имя находим в "Окладной книге по выдаче подъячим и мастерам Оружейной палаты жалованья" за апрель-сентябрь 1705 года. "Состав: …. Рисовальнаго дела иноземца Андриян "Шанубек, Петр Пикарда". Ученики Шхонбека: Ал. Зубов, Ив. Зубов, Варфоломей Фадеев, Парфен Иванов, Никифор Волков, Петр Бунин, Вас. Томилов, Ив. Никитин, Стеф. Закройщиков. …". Этот документ опубликован в труде 1883 года Алексея Егоровича Викторова, заведующего Архивом Оружейной палаты, на который ссылался Д. А. Ровинский (ил. 4)20.

Ил. 4. Текст из Словаря Д. А. Ровинского

Сравнивая списки Ровинского и Викторова, видим, что состав учеников в них одинаков. Только первый помечен 1704-м, а (с. 20)второй отнесен к 1705 году21. Значит, Иван Никитин, по всей вероятности, в 1704-м и точно в 1705 году, действительно состоял в штате гравировальной команды Шхонебека в Оружейной палате. Но пока не доказано, что в документах обозначен именно живописец Никитин, а не его тезка и однофамилец. Так что пока нами сделан лишь первый шаг к идентификации персонажа. На следующей логической ступени мы проверим, не принадлежал ли этот Никитин, упомянутый предпоследним в окладном списке, к техническому персоналу, как и Фаддеев, Иванов, Волков и Закройщиков. Мы располагаем возможностью получить ответ и на этот вопрос. Если в росписях Оружейной палаты на самом деле фигурирует наш живописец Иван Никитин, то в них будет еще один его след. Ведь он должен был создать у Шхонебека и представить инстанции какую-то экзаменационную работу. В той мастерской она могла быть лишь в двух видах:

1) гравюра, самостоятельно созданная после овладения техникой офорта;

2) инвенция —рисунок к одной из вещей, гравированных Шхонебеком,

подписанная, по обыкновению голландца, одним только именем самого мэтра. Отложив пока в сторону рассмотрение второго из этих вариантов, обратимся к первому, поскольку работа по нему относительно проста. Ведь полностью самостоятельная, от рисунка до гравирования созданная вещь, предположительно, Иваном Никитиным, должна иметь четкий опознавательный знак: нести на себе его имя: "Иван Никитин". И такая гравюра действительно существовала.

Чтобы это доказать, рассмотрим одну важную процедуру во внутреннем регламенте Оружейной палаты: квалификационные экзамены по челобитьям учеников о повышении жалованья. Такое прошение подавалось на имя начальника оружейной палаты боярина Ф. А. Головина с приложением самостоятельно выполненной работы и отзыва мастера, в данном случае, Шхонебека. К подобному шагу мог прибегнуть и Иван Никитин. Ведь в случае высокой оценки работы, представленной им боярину "Головину со товарищи", как выражались писцы палаты, он мог достичь сразу двух целей: отчитаться по результатам пенсионерства в Голландии и либо получить повышение размера жалования в Оружейной палате, либо обрести повод с достоинством покинуть Шхонебека. Он мог рассчитывать на благоприятный исход такой попытки вне зависимости от позиции голландского гравера. Ведь тот же Ф. А. Головин, бывший второй посол, должен был его доброжелательно помнить еще по Амстердаму времен Великого посольства. К тому же в число "сотоварищей" боярина в Оружейной палате входили дьяк А. А. Курбатов, бывший дворецкий Б. П. Шереметева и петровский прибыльщик, да преуспевший Михаил Аврамов, сам недавний петровский пенсионер в Голландии. Выдержки из архивов Оружейной палаты, опубликованные А. Е. Викторовым, содержат интересные нам детали о регламенте квалификационных аттестаций в ведомстве Ф. А. Головина. Из них видно, как именно должно было проходить "освидетельствование" в Оружейной палате вернувшегося Ивана Никитина в конце 1704 —начале 1705 годов22.

1.6. Гравюра «Богородица со Спасителем» (с. 21-25)

(с. 21)Продолжим придерживаться гипотезы о том, что "Иваном Никитиным" у Шхонебека был на самом деле наш молодой живописец, вернувшийся из Амстердама. Увеличить шанс в поиске гипотетической гравюры, созданной им к освидетельствованию, могло бы предсказание предпочтительного сюжета для первого на родине самостоятельного произведения. Это решение молодого человека, вернувшего из чужбины в родной дом своего детства, определялось, вероятно, состоянием его души и советами близких. Говоря об окружении родных ему людей, необходимо принять в первостепенное внимание принадлежность рода Ивана Никитина духовному сословию.

Весь этот род был плоть от плоти его. Основоположник, Никита Иванов, дед Ивана, был священником в приходе московской церкви Ильи Пророка. Двое его сыновей: Никита, отец будущего живописца, и Филарет также стали священниками, а дочь Федосья вышла замуж за священника Петра Васильева. Последний в 1673 году унаследовал приход тестя "у Ильи Пророка".

Ко времени рождения будущего живописца начинается его блестящая карьера: в 1685 году он значился уже священником Кремлевского собора Спаса Нерукотворного, а затем иерей Васильев назначается протопопом второго по значению кремлевского Архангельского собора. Наконец, с 1693 года он становится духовником самого Петра I. Именно кремлевский священник Васильев, по всей видимости, стал крестным отцом новорожденного Ивана Никитина23. Иродион Никитин, примерный старший брат Ивана, также стал священнослужителем.

В недавние времена происхождение из духовного сословия не украшало прогрессивную историческую личность, и искусствоведы торопились покинуть эту страницу жизни героя после глухого упоминания о ней. Теперь мы понимаем колоссальное значение того факта, что Иван Никитин должен был быть с самого начала сознательной жизни пропитан атмосферой глубокого богопочитания и богобоязни. Среда формировала не только миропонимание, но и повседневные привычки православного человека, с корнями воцерковленного.

Он рос в благолепии кремлевских соборов, торжественных величавых служб в присутствии царских особ, в окружении лучших образов иконописного русского искусства, которые воспитывали его эстетическое чувство. Он с детских лет учился чтению, почитанию церковного книжного знания, познавал основы православной веры. В семье подрастающему Ивану, конечно, повествовали о житии святых как примерах служения. Рассказывали и самое важное из истории церкви, а, значит, и самой России.

В своей предыдущей книге автор утверждал, что глубокая религиозность являлась определяющей, глубинной чертой личности Ивана Никитина. Это доказывают такие свидетельства, как упоминание в одном из текстов Я. Штелина о живописных работах Никитина на евангельские темы, и опись Сырейщикова имущества московского дома Ивана Никитина24. В 1737 году, в Москве, капитан-поручику Сырейщикову будет велено составить "опись двору бывшего живописца Ивана Никитина", то есть имущества в запертом доме Ивана Никитина, уже несколько лет сидевшего в (с. 22)Петропавловской крепости. Из нее видно, что на стенах всех трех палат жилого этажа доминируют большие картины на полотне на евангельские же темы, по-видимому, написанные самим художником: по Распятию в каждой палате, и еще, в первой передней, Образ богоматери с младенцем Христом "Умиление", (71х53,4). Кроме того, в крестовой и "ноугольной" палатах было по одинаковой иконе на доске: Образ Богоматери владимирской. Теперь мы понимаем, что по объективным обстоятельствам православная духовная крепость живописца закладывалась в нем с самого раннего детства.

Все эти соображения приводят к целесообразности искать гравюру с подписью Ивана Никитина среди листов Петровского времени на евангельские сюжеты. Такая гравюра действительно была создана — с образом Богоматери с Христом. И на ней значилось единственное имя автора: «Иван Никитин».

Но автору, к сожалению, удалось обнаружить только упоминание о ней —все у того же Д. А. Ровинского (ил. 5)25:

"1131А. Прибавить: Богоматерь с Спасителем; картинка 40, которую гравирова крепкой водкой: "Иван Никитин"; внизу вирши: "Святая дева бога величает, прият на руце хвалу возсылает несказанно всю тварь уповающу и молитвноверных спасающъ" ".

Ил. 5. Текст из труда Д. А. Ровинского

Вирши тяжеловаты, но так сочиняли в те времена. Над четырьмя словами в тексте надписи на гравюре Д. А. Ровинский воспроизвел "титло" —знак сокращения слов для скорописи. Здесь мы его видим как раз над теми, что приняты именно в церковных текстах. Поэтому стихосочинителем в таком важном и богоугодном деле мог быть кто-то из большой родни Ивана: отец, дядья, или старший брат Иродион, все священнослужители.