Глава 2. Портрет анатома Аццарити (с. 92-121)

2.1. Постановка задачи (с. 92-94)

(с. 92)Помимо портрета канцлера Г.И. Головкина, есть еще одна значительная работа петровской эпохи, которую мы не затрагивали в своих предыдущих публикациях — эрмитажный «Портрет доктора Ацаретти». Мы не испытывали ее на принадлежность кисти Никитина не потому, что музей атрибутирует вещь, правда, условно, Андрею Матвееву. Как раз это обстоятельство, сулящее обретение нового знания, было бы способно возбудить наше любопытство. Ведь работа такого уровня не была под силу автору «Аллегории живописи», портрета князя И.А. Голицына и «Моления о чаше» в петербургском Петропавловском соборе.

Врач-анатом по имени Иоанн Арунций Аццарити, прибывший на контрактную службу в Россию в начале 1720-х годов, вряд ли входил в число людей, персона которых могла бы вызвать личный интерес и прилив теплых чувств у нашего живописца. Поэтому данный портрет являлся бы для Ивана Никитина не «интимной», а не столь интересной «проходной» работой, заказанной придворному живописцу в связи с каким-то знаменательным событием, в котором вдруг отличился этот совершенно заурядный итальянский анатом. (Размеры жалования последнего в первом десятилетии его службы в России вряд ли позволяли ему заказ собственного портрета дорогому живописцу).

Сказанное означает, что в данной работе было бы не просто различить черты уникальной художественной манеры Ивана Никитина. И только теперь, когда нами накоплено понимание менталитета живописца и его стиля, пришло время обратиться к эрмитажному портрету анатома Аццарити.

Заказ на парадное изображение малоимущего анатома именно придворному портретисту Ивану Никитину непонятен, как и причина согласия маститого живописца его принять. Как на инициатора такого необычного заказа следует указать на все того же графа Савву Владиславича-Рагузинского. Потому что именно это имя связывает столь далекие друг от друга фигуры, как заезжий лекарь и процветающий русский придворный художник, создающий портреты первых лиц державы.

Мы уже не раз обсуждали постоянное покровительство иллирийского графа живописцу Никитину. Что же касается итальянца Аццарити, то его в 1721 году ангажировал на русскую службу никто иной, как граф Рагузинский, еще находившийся в тот год в Италии. Мы рассчитываем в дальнейшем показать, что и в Петербурге Аццарити оставался «человеком Рагузинского» — вплоть до отъезда графа в Китай в конце 1725 года.

(с. 93)Исследование эрмитажного портрета врача начнем сразу со следующего «ударного» заявления. Атрибуция произведения Андрею Матвееву является ошибочной, поскольку на неё существует прямой запрет хронологического порядка. Дело в том, что, как увидим, всплыл документ, согласно которому портрет доктора Аццарити был создан в 1724 году, то есть за несколько лет до возвращения Андрея Матвеева в Россию в августе 1727 года.

После обнаружения данного исторического артефакта автору этих строк стала очевидной принадлежность портрета доктора Аццарити кисти именно Ивана Никитина — в силу безотказного в данном случае метода исключения. Ведь нам хорошо известны те три персоны, которые в 1724 году в Петербурге владели европейской портретной живописью. Той, в которой выполнена данная работа. Здесь уместно сослаться на следующие слова И.Г. Котельниковой из ее вступительной статьи к эрмитажному Каталогу выставки 1987 года3:

«Портрет Ацаретти отличается зрелостью творческих приемов, безупречностью рисунка и лепки формы, тонкостью светотеневых переходов и колористической насыщенностью, а также блестящей передачей фактуры тканей, которые свидетельствуют о европейской выучке и мастерстве автора, одухотворенном какой-то особой проникновенностью и человечностью образа. Наличие этих особенностей определяет авторство именно русского исполнителя. В 1730-е гг. в России ни один из известных художников, кроме А. Матвеева, таким сочетанием творческих возможностей не обладал».

Приведенные оценки специалиста качеств портрета и мастерства его создателя безупречно точны. Абсолютно верна и последняя фраза цитаты, если, конечно, заменить в ней 1730-е на 1720-е годы, а фамилию художника «А. Матвеев» на «И. Никитин».

Потому что в 1724-м, в году создания портрета доктора Аццарити, указанным в цитате сочетанием особенностей обладал в столичном Петербурге только и исключительно Иван Никитин, а юный Андрей Матвеев еще только старался набраться знаний в антверпенской Академии у некоего учителя по фамилии Спервер.

Принимая Ивана Никитина в качестве автора портрета , необходимо помнить, что в первой половине 1720-х годов живописец был «казенным» человеком на жаловании, состоящим в штате придворного ведомства. Сторонние работы казенных людей на окладе, быть может, жестко и не пресекались начальствующими лицами, но, как минимум, не одобрялись. И только специальная привилегия царя Петра I не только дозволяла, но и поощряла поступление к Ивану Никитину частных заказов. С указанием, впрочем, каких именно — на портреты особы императора. Поэтому заказ придворному портретисту Никитину, даже если такая инициатива принадлежала графу Рагузинскому, формально должен был поступить от придворного ведомства, возглавляемого гоф-интендантом Петром Мошковым.

(с. 94)Отсюда следует, что дорогостоящий заказ портрета приватной личности, столь незначительной по придворным меркам, как иноземный анатом Аццарити, заказ, сделанный знаменитому в то время живописцу, был оправдан, несомненно, какими-то особыми обстоятельствами. Только выяснив их, мы сумеем правильно истолковать художественный замысел создателя произведения.

Определенную известность доктор Аццарити приобрел в России позднее, в 1730-х годах, оказавшись на службе в действующей армии в чине генерал-штабс-доктора. А пока какие-то значительные события в жизни скромного в то время анатома вряд ли случались многократно. Следовательно, в свете вышесказанного, в упомянутом всплывшем документе с указанием 1724 года как даты создания портрета Аццарити, с высокой вероятностью речь идет именно об эрмитажной работе.

2.2. Неизбежность личного знакомства анатома и живописца (с. 94-95)

Личное общение доктора Аццарити и живописца Ивана Никитина — напрямую или через Савву Рагузинского — в маленьком тогдашнем Петербурге представляется неизбежным. Общим же знакомым всех трех упомянутых людей был, конечно, ученый врач Георгий Поликала. Родившийся в Италии грек, он получил в Риме степень доктора философии и медицины. Назначенный Петром I лейб-медиком Екатерины, он в первой половине двадцатых годов проживал в Петербурге. Вот кто должен был опекать на первых порах итальянского врача Аццарити, приезжего выпускника Падуанского университета. Потому что доктор Георгий Поликала также был в известном смысле «человеком Рагузинского». Для того, чтобы в том убедиться, достаточно напомнить несколько фактов из биографии последнего.

Сава Владиславич, православный коммерсант из Рагузы, на рубеже веков создал в Константинополе разведывательную сеть, активно действовавшую в интересах России. Она функционировала и после его отъезда из османской империи в Россию в 1704 году. Можно не сомневаться в том, что православный грек, «итальянец» Георгий Поликала, врач и коммерсант, державший аптеку в Константинополе, был одним из агентов Рагузинского. В том же 1704 году Георгий Поликала уже и формально поступил в русскую службу. Он в течение семи лет состоял при русском посланнике в Константинополе, Петре Андреевиче Толстом. А тот все эти годы поддерживал связь с Саввой Владиславичем-Рагузинским, ставшим доверенным советником царя на турецком направлении державной российской политики.

Кстати сказать, привез доктора Поликала в Россию в 1711 году Петр Андреевич Толстой4. Духовная близость и теснейшее деловое взаимодействие С.Л. Владиславича — Рагузинского с П.А. Толстым сохранялись вплоть до назначения в конце весны 1725 года «иллирийского графа» главой дипломатической миссии в Китай. Практически единовременно, 31-го мая того же года был отпущен в Италию и Георгий Поликала. А живописец Иван Никитин одно время, после возвращения из Италии в 1720 году, квартировал у доктора Поликала5.

.

(с. 95)Из всех изложенных фактов с несомненностью вытекает, что итальянский доктор Аццарити, прибывший в Петербург под эгидой Рагузинского, не мог не бывать в петербургском доме «итальянского» же грека Георгия Поликала, старшего собрата по профессии. В свою очередь Иван Никитин, протеже Рагузинского, являлся знакомцем, давним и близким, доктора Поликала, протеже того же Рагузинского. Следовательно, лекарь Аццарити и живописец Никитин были просто обречены на доброе знакомство. Поддержанию его не могло не способствовать то сближающее обстоятельство, что Иван Никитин владел родным языком заброшенного на чужбину итальянца, который, в отличие от немецкого, редко звучал на берегах Невы. В начале двадцатых годов пообщаться на нем прибывший иноземный анатом Аццарити мог ещё с архитекторами Трезини да Макетти, столь же далекими, впрочем, от искусства врачевания, как и живописец Иван Никитин. И если в промежутке времени от 1721 по 1725 год с подачи Рагузинского возникла бы идея увековечить на портрете образ скромного доктора Аццарити, то за дело взялся бы именно Иван Никитин. Разумеется, этот вывод имеет пока предварительный характер.

2.3. Истоки атрибуции портрета Андрею Матвееву (с. 96-98)

(с. 96)Обсуждаемая работа, приписанная Андрею Матвееву, находится в Эрмитаже и числится там под названием «Портрет доктора Ацаретти» (ил. 37).

Ил. 37. «Портрет доктора Ацаретти». ГЭ

Оценим весомость доказательств, на которых зиждется указанная атрибуция.

В упоминавшейся вступительной статье И. Г. Котельниковой к эрмитажному Каталогу выставки 1987 года6 атрибуция А. Матвееву портрета Аццарити аргументирована так: «сходство ряда приемов письма в последнем с бесспорными портретными работами А. Матвеева, позволяют выдвинуть и для этого произведения его авторство».

А дальше следует совершенно справедливое предупреждение:

«Трудности в определении матвеевских работ связаны с малочисленностью известных в настоящее время бесспорных портретных произведений художника, которая объясняется, по-видимому, его крайней загруженностью по возвращении в Россию монументально-декоративными работами...».

Предостережение, однако, сразу же дезавуируется:

«Однако, даже несмотря на чрезмерную занятость, А. Матвеев не мог не писать и портретов, получив в Голландии профессиональную подготовку портретиста; он создал на родине такие значительные произведения, как автопортрет с женой и парные портреты супругов Голицыных».

Последний аргумент звучит как доказательство по аналогии. Его можно принять, если отнести сказанное не к Матвееву, а к Никитину. Дело в том, что в шестой главе книги «Возрождение живописца Ивана Никитина»7, обсуждая миф о примечательном русском живописце Андрее Матвееве, сложившийся в отечественном искусствоведении за два столетия, мы показали, что этот живописец никак не мог написать знаменитый двойной портрет, ошибочно именуемый как «Автопортрет с женой», хотя бы в силу категорического несоответствия хронологического порядка. Еще раньше нами было оспорено авторство Андрея Матвеева и портрета А.Н. Голицыной8. Таким образом, главный аргумент статьи И. Г. Котельниковой сохраняет доказательную силу, но только в отношении подлинного автора двойного портрета и изображения А.Н. Голицыной, то есть Ивана Никитина9.

Продолжим читать Каталог 1987 года. В сопроводительном тексте к портрету И.А. Аццарити содержится важная информация:

«МАТВЕЕВ, АНДРЕЙ (?). Портрет И.А. Ацаретти. До 1733 (?) или после 1737 (?) г. …На подрамнике старая бумажная наклейка с надписью черными чернилами: «Иванъ Ацаретти докторъ Петра I. его дочь Елизавета Ивановна, сын в падучей10».

Условная атрибуция А. Матвееву аргументируется в Каталоге следующим образом.

«Определяющей явилась психологическая окраска образа, с оттенком тревоги и неуверенности, связанная, по-видимому, с фактами биографии Ацаретти. В 1737 г. он был отрешен от дел из-за упущений по службе».

(с. 97)Мы же полагаем, что психологическая окраска образа на портрете в корне иная, поскольку, как увидим, в 1724 году доктор Аццарити был на вершине успеха, что и определило, по всей видимости, заказ портрета художнику, а неприятности далекого 1737 года еще, надобно думать, не проглядывались11.

Вопрос изображения одеяния доктора Аццарити имеет, естественно, отношение к колориту портрета. В нем, как отмечают авторы монографического труда «Андрей Матвеев» 1984 года, «гармонично сочетаются излюбленные Матвеевым розовые, серые и зеленые тона». Не будем комментировать доказательную силу ссылки на цвета, «излюбленные Матвеевым», заметим только, что эти же тона предпочитала, несомненно, и портретируемая модель.

Аццарити позировал живописцу, как видим, в цветистом жилете, но доминирует в портрете все-таки темнозеленый тон складок плаща, дающий рефлексы на нижнюю часть лица доктора. Кстати сказать, аналогичные предпочтения в одежде имел и тот загадочный персонаж, который позировал создателю «Портрета молодого человека в зеленом кафтане» в ГРМ. Того самого, который в 2017 году Атрибуционным советом Русского музея был безусловно атрибутирован Ивану Никитину (ил. 38).

Ил. 38. Сравнение изображений. Справа — фрагмент портрета доктора

А ведь у лиц на этих двух портретах, написанных в разных ракурсах, есть черты определенного сходства. При ином повороте головы изображенного мы, быть может, видели бы тот же нос «уточкой», тот же подбородок с ямочкой, те же удлиненные глаза12.

Однако, сравниваемые портреты отличаются по ряду технических характеристик, прежде всего по типу грунтов (соответственно: с признаками масла, светлый у эрмитажного портрета доктора и темный, болюсный, видимый в тенях у портрета в ГРМ). С другой стороны, нельзя не отметить на портрете доктора Аццарити и специфический «никитинский» пастозный мазок грубой щетинной кистью (снимок справа на ил. 38), подобный тому, который мы видим по краям складок плаща на портрете С.Г. Строганова (ил. 68) или на голове Амура в «венецианской» картине «Венера, раненная стрелой Амура» (ил. 18). На эту совсем не «матвеевскую» черту почему то не обращали внимание специалисты. А ведь ее одной было бы достаточно, чтобы усомниться в авторства Андрея Матвеева.

(с. 98)В очередной раз напомним, что Иван Никитин, учившийся в Амстердаме и стажировавшийся в Венеции и Флоренции, несомненно, владел разнообразной техникой и использовал самые разные грунты в различные периоды творчества, в том числе и светлые масляные, как в круглом портрете Петра I в ГРМ. Технические же характеристики данного портрета доктора Аццарити в очередной раз демонстрируют широту диапазона творческих возможностей Ивана Никитина.

Считая наш тезис о принадлежности кисти Никитина эрмитажного портрета доктора Аццарити предварительно обоснованным, мы перейдем к проблеме адекватной интерпретации этого изображения. Если она выявит неповторимый творческий почерк Ивана Никитина, то этим фактом будет окончательно доказано имя автора портрета. Значит, опять предстоит максимально полная реконструкция исторического полотна, на котором разворачивались интересующие нам события 1724 года.

Начать этот непростой путь нам предстоит с выяснения фактов биографии изображенного лица. Затем будет изучен вопрос точной датировки портрета и определены как обстоятельства его создания, так и отношение к ним живописца Ивана Никитина. Только представив себе настроение и мысли, с которыми живописец приступал к этой работе, мы сможем правильно «раскрыть» произведение.

2.4. Краткий обзор биографии доктора Аццарити (98-99)

По-итальянски полное имя доктора пишется как Giovanni Oronzo Azzariti. До самого недавнего времени все значимые сведения о жизни доктора Аццарити восходили, по сути, к единственному источнику — замечательному труду Якова Алексеевича Чистовича (1820–1885) «История первых медицинских школ в России» 1883 года (с. LXIX)13.

Текст Я.А. Чистовича о докторе Аццарите начинается со следующих строк:

«(Azzariti Aruntius Johann) родился в Апулии, в Неаполитанском королевстве, учился медицине в Падуе, где и получил докторский диплом. Прибыл в Петербург по приглашению графа Саввы Рагузинского (в 1721 году) и определен на службу при госпитале. В числе обязанностей его состояло преподавание и повторение подлекарям и ученикам разных отделов анатомии, тем более что Аццарити славился тонкостью анатомического препарирования»14.

Именно из этого источника растекались сведения о докторе по искусствоведческим публикациям об эрмитажном портрете, с добавлением малосущественных в нашем контексте деталей о служебных неприятностях армейского медикуса в конце 1730-х годов15.

Согласно известному биографическому Словарю, издававшемуся под эгидой А.А. Половцова, доктор вполне благостно завершает свой жизненный путь: «Живя в Москве, Аззарити занимался с успехом практикой до самой кончины. Умирая, Аззарити оставил 9-летнего сына (1747 г.), которому по ходатайству архиатера Бургаве производилось в размере 100 руб. в год пособие «для обучения медицине»16. Но вот что пишет итальянец Марио Корти в своей недавно вышедшей книге “Другие итальянцы”:

(с. 99)«Когда-то я увлекался историей несчастного Брауншвейгского семейства и его скитаний и, обнаружив в текстах фамилию сопровождавшего семейство доктора Аццарити (Аззаретти), я задал себе вопрос — кто же все-таки этот доктор?». Получается, что в конце 1741 года, когда вся Брауншейгская семья — бывшая правительница Анна Леопольдовна, ее муж принц Антон Ульрих и младенец Иоанн VI — была отправлена под конвоем в Рижский замок, а затем в крепость Дюнамюнде, семейство сопровождал доктор Аццарити.... . Приводят следующее свидетельство секретаря саксонского посольства Иоганна Сигизмунда фон Пецольд: “многие другие соучастники, между которыми, как говорят, находился и итальянский врач Азарети, сопровождавший в Ригу принцессу Анну и присланный сюда скованным, — казнены втайне”».

Хотелось бы верить, однако, в то менее романтическое, зато мирное завершение жизни доктора в городе Москве, о котором сообщил Я.А. Чистович, поскольку приводимые им сведения имели, по всей видимости, документальную основу.

2.5. Из истории старого петербургского рода Томиловых (с. 99-103)

Знания историков о жизненном пути доктора Аццарити долгое время исчерпывались приведенными выше сведениями. И только совсем недавно появилась публикация, добавляющая к ним кое-какие детали, имеющие, однако, для нас первостепенное значение.

Речь пойдет об историческом очерке-расследовании генеалогии петербургского рода Томиловых, озаглавленном «300 лет жизни моего рода»17. В тексте указано, что данную «автобиографическую трилогию написала русская женщина под псевдонимом Белая Сова, программист по профессии, писатель и заядлый путешественник, снявший множество фильмов о природе». Действительно, пишущая под указанным псевдонимом автор опубликовала три книги на эзотерические темы. Но как раз данное исследование содержит доказательные сведения, извлеченные из архива фамильных документов старинного и славного рода Томиловых18, к которому принадлежит, по ее словам, автор материала.

Она раскрывает документальную базу своего исследования: «Я всегда знала, что у нас есть архивы, но не придавала им большого значения. … Вытащив из сусеков оставшиеся от прошлого бумаги, я решила изучить их более внимательно. И первым, конечно же, стало генеалогическое дерево. К счастью для меня, один из предков вел нашу родословную достаточно скрупулезно. Очевидно, ранее в семье имелись документы, которые после революции были уничтожены, из соображения безопасности потомков. Со времен моей бабушки дерево уже не вели...Начав поиски, я выяснила, что точно задокументированные факты родственных связей в России сейчас можно найти только за последние лет триста… К сожалению, у меня нет доступа к государственным историческим архивам, да и некогда сидеть в библиотеках. Поэтому я напишу очерк на основании сохранившихся домашних материалов... Ну и, конечно же, местами добавлю немного экстраполяции в виде размышлений…».

(с. 100)Мы не будем обсуждать экстраполяции автора. Для нас бесспорную ценность представляют помещенные на указанном сайте сканы двух рукописных фамильных документов XIX века. Они имеют прямое отношение не только к фигуре доктора Аццарити, но и к его портрету.

Обратимся к указанным документам. По крайней мере один из ветхих листов создан не ранее 80-х годов XIX века (фиолетовый цвет чернил). Документы не являются фальсификацией, поскольку, во-первых, нет никакого практического резона для создания подделки сугубо частного артефакта, а во-вторых, ряд сведений в документах находит стороннее подтверждение.

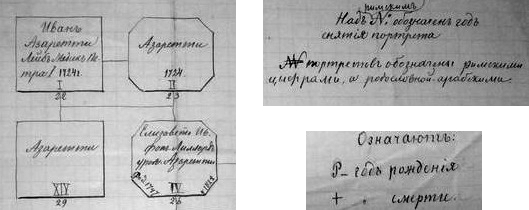

Их составитель использовал гораздо более ранние источники. Первый из документов представляет генеалогическое древо Томиловых (ил. 39–41). В тексте на сайте снимок обозначен как «Верхний кусок главного дерева Томиловых».

Ил. 39. «Верхний кусок главного дерева Томиловых»

Ил. 40. Верхний фрагмент документа

(с. 101)Автор материала продолжает: «Первые фактические свидетельства в дереве начинаются с начала 18-ого века. Соответственно, дата рождения известных предков уходит на конец 1600-х (17-ый век). Итак, верхняя строка генеалогического дерева гласит, что мой род был основан четырьмя главными родоначальниками: Павел Томилов, Степан Качка, Тимофей фон Лиллард, Иван Азаретти».

Ил. 41. Верхние правые ветви древа

Среди отцов — основателей рода мы действительно видим доктора Иоанна Арунция Аццарити, которого в петровской России именовали по-разному, с том числе и Иваном Азаретти (Ацаретти). Вероятно, составителю родового древа было ведомо, что его предок лечил Петра I, раз назвал его «лейб-медиком Петра Великого». Согласно этому документу, у доктора была дочь по имени Елизавета, вышедшая замуж за Андрея фон Лилларда. Это является подтверждением аналогичного сообщения на упоминавшейся старой наклейке на подрамнике эрмитажного портрета доктора Аццарити: «Иванъ Ацаретти докторъ Петра I. его дочь Елизавета Ивановна, сын в падучей». Она обозначена на древе как единственный ребенок доктора, на котором пресекается мужская ветвь. Однако, мы уже встречали упоминание о сыне Аццарити. Но он, как видно, будучи «в падучей», не продолжил мужскую линию данной ветви рода.

Не сомневаясь более в аутентичности родовых бумаг Томиловых, обратимся ко второму рукописному фамильному документу, написанному на линованной бумаге черными чернилами. Он озаглавлен: «Портреты дворян Томиловых и их родных» (ил. 42–43).

Ил. 42. «Портреты дворян Томиловых и их родных»

Ил. 43. Фрагменты «Портретов дворян Томиловых»

(с. 102)Фактически перед нами выборка из общего генеалогического древа Томиловых, идущая не от четырех, а только от двух отцов — основателей: Ивана Томилова и Иоанна Аццарити, причем усеченная, с удержанием, как правило, только тех лиц, чьи портреты сохранялись в «фамильной галерее». К позициям схемы отнесены два разных номера, написанные римскими и арабскими цифрами. Справа вверху листа текст, определяющий их назначение. Читаем: «Над римским №: год снятия портрета». И ниже строкой: «№№ портретов обозначены римскими цифрами, а родословной — арабскими». (с. 103)Другими словами, римская цифра обозначает порядковый номер портрета в галерее, а арабская соответствует месту изображенного персонажа на общем двуглавом древе. Как видно на схеме, «родословная» арабская цифра располагается везде под соответствующей рамкой, а римская цифра находится внутри, в ее низу. Арабская же цифра внутри рамки, находящаяся непосредственно над римской, означает «год снятия портрета» — если, конечно, он был известен составителю документа. Последний размещал известные ему даты рождения и смерти персонажа сбоку, внутри квадрата.

Вот на этом схеме, как видим, обозначен и «утерянный» на первом документе сын доктора Аццарити. не имевший детей, чье имя осталось неизвестным.

Личность главы рода определена в ячейке однозначно : «Иван Азаретти, Лейб-Медик Петра I». Порядковый номер его портрета обозначен римской цифрой I, а над ней указан год создания портрета доктора — 1724. Тут нет описки, поскольку та же дата повторена в соседней справа рамке, от которой идет линия к дочери Елизавете. Вряд ли в течение жизни скромного иноземного паталогоанатома было создано несколько его портретов, столь превосходных, что они благоговейно хранились поколениями рода. Так что с высокой вероятностью можно считать, что речь идет именно об эрмитажной работе.

Нельзя, впрочем, полностью исключить, что в 1724 году были написаны целых два его портрета. Потому что именно в этом году, как покажем, произошло единственное в жизни Аццарити событие, имевшее общественное значение и обеспечившее скромному анатому место в общероссийской истории, пусть очень маленькое, зато своеобразное. Этот факт способен устранить последнее сомнение, если таковое осталось, в достоверности указанной в документе даты создания портрета.

Автор материала о роде Томиловых, понимая все значение факта установления датировки портрета доктора, написала: «Портрет Азаретти в 1724 году написал русский художник Андрей Матвеев. Это точная дата, которая зафиксирована в моем дереве». Нам же эта дата доставляет анонсированное выше доказательство того факта, что эрмитажный «Портрет доктора Ацаретти» никак не мог быть создан Андреем Матвеевым, вернувшимся в Россию после многолетней учебы за рубежом только в августе 1727 года.

Таковы документальные свидетельства касательно персоны доктора Аццарити и эрмитажного портрета, содержащиеся в исследовании представительницы его рода19.

2.6. События 1724 года (с. 103-105)

Установленная датировка «Портрета доктора Ацаретти» — 1724 год — возвращает нас к вопросу об авторе этого произведения. Мы утверждали, что создать подобный портрет в России мог только мастер, владеющий европейской портретной живописью. В 1724 году в Петербурге к таковым можно было отнести лишь Ивана Никитина да весьма и весьма посредственных живописцев Каравакка с Таннауером. Отмеченные специалистами достоинства данного портрета простым, но императивным здесь методом исключения привели нас к выводу о безусловном авторстве русского придворного портретиста Ивана Никитина. Но такое заключение с учетом уже накопленного опыта анализа других его вещей призывает к максимальной осторожности в оценках произведения, к неторопливости и к сомнениям в адекватности нашего понимания данной работы.

(с. 104)Мы видели, что одной из главных причин поверхностных, а порой и глубоко ошибочных толкований портрета А.П. Голицыной или мнимого «автопортрета с женой» являлось пребывание ментальности исследователя в собственной современности. Сам образ мыслей его находился вне поля реального исторического контекста той эпохи и мироощущения ее обывателей.

А ведь в том, 1724, году петербуржцев занимали отнюдь не только такие события, как персидский поход императора и коронация Екатерины в далекой Москве. Сообщения с полей сражений стали рутинными за два десятилетия Северной войны, не было ничего экзотического и в формальном акте коронования в первопрестольной. Рискнем утверждать, что оживленные пересуды и жгучий интерес к подробностям вызывали другие события того года. Всеобщее внимание в 1720-е годы приковывала фигура иноземного великана Никола Буржуа (рост 2 м 27 см) на запятках монаршей кареты, а царские планы по выведению в отчизне особо мощной породы людей, нисходящих от гиганта, не могли не впечатлять потрясенных петербуржцев.

Но великан умер 10 мая 1724 года, не оставив потомства. За его кончиной тут же последовали не менее волнующие известия, связанные с пикантными деталями анатомирования диковины. По стечению обстоятельств посмертное вскрытие и обработку органов француза проводил как раз итальянец Иоанн Аццарити.

Захватывающими воображение были и работы анатома Аццарити по консервации образовавшегося скелетно — кожного материала, а затем и процесс изготовления посмертного чучела гиганта, который возглавил лично К.-Б. Растрелли.

Эти события не могли не придать скромной фигуре заурядного врачевателя Аццарити всероссийскую известность — в первый и последний раз. Его профессиональные усилия по сохранению материала и соучастие в создании человеческого чучела, не имеющего прецедента, несомненно, получили высокую оценку императора. Только этим можно объяснить дорогостоящий заказ 1724 года портрета малоизвестного и, конечно, очень бедного в ту пору врачевателя, столь недавно появившегося в России.

Чтобы за такую работу мог приняться придворный живописец Иван Никитин, заказ должен был исходить, повторим, от придворного интенданта Петра Ивановича Мошкова. Мы знаем, что Никитин, в ту пору «казенный» человек, весь 1724 год был чрезвычайно загружен заказами ведомства интенданта20. Подсказать же государю саму идею отметить заслугу анатома заказом его портрета мог, скорее всего, граф Рагузинский, признанный царем Петром знаток искусств, он же патрон доктора Аццарити, он же покровитель живописца Ивана Никитина.

(с. 105)Мы почти не числим за Иваном Никитиным тривиальных, то есть заурядных портретных работ. Если же одна из его вещей вдруг покажется нам совершенно ординарной, то это будет обозначать существование проблемы, но только нашей с вами, а никак не создателя данного произведения.

Мы полагаем, что почувствовать и распознать в эрмитажном портрете доктора Аццарити скрытые высокие достоинства, эквивалентные собственноручной подписи Ивана Никитина, можно только при одном условии. Необходимо посмотреть на личность и деяния Аццарити 1724 года глазами создателя данного произведения. Значит, нам придется отложить в сторону брезгливость высокомерных потомков в отношении некоторых деталей — в нижеследующих сюжетах анатомического характера.

Нетрудно понять, почему отечественные исследователи не любят вдаваться в подробности истории великана Буржуа, упоминая его лишь мимоходом и как бы нехотя. С точки зрения просвещенных потомков некоторые «анекдоты» петровского времени, как выражался А.С. Пушкин, не чисты, и могут трактоваться недоброжелателями как доказательства природного варварства московитов и дикости нрава самого Петра I. Тут будут кстати и сама идея произвести чучело умершего человека, использую его скелет и кожу, и проект любознательного властелина по «великанизации» подданного народонаселения путем размножения нисходящих от великана. С этим проектом царя, дерзким и совсем не абсурдным для науки начала XVIII века, был связан и возникший после смерти француза живой общественный интерес к чисто анатомическим аспектам события, к их деталям, таким, например, как размер детородного органа умершего исполина.

2.7. Никола Буржуа и его «мемориальный» манекен (с. 105-111)

Француза Никола Буржуа (Bourgeois), поразившего царя своей феноменальной силой и ростом, Петр I повстречал в Кале в 1717 году. Великан был привезен в Петербург, где за хорошие деньги служил при особе государя. Такой шаг царя соответствовал европейской моде XVII — начала XVIII веков на «монстров», карликов и великанов. Особый запрос был на великанов, они служили личными охранниками при европейских дворах. Известно, например, что прусский король Фридрих-Вильгельм I, собиравший великанов по всему свету, обратился и к русскому царю Петру I, который отправил к нему целую группу из 30 гренадеров ростом от 198 до 206 см.

К тому же русский монарх, как известно, был крайне любопытным, в том числе в отношении анатомических познаний и диковин. Еще во время своего первого путешествия в Европу он слушал в Лейдене лекции знаменитого анатома Готфрида Бидлоо, посещал Амстердамский анатомический театр и уникальный домашний музей известного анатома Рюйша.

В российской столице Никола Буржуа служил при дворе гайдуком-телохранителем, и его громадная фигура на запятках царской кареты вызывала в толпах горожан, конечно, сначала оторопь, а затем самый горячий интерес (ил. 44).

Ил. 44. Портрет великана Никола Буржуа. ГРМ

(с. 106)Толковали, что царь Петр задумал вывести новую породу огромных людей, женив своего гайдука— великана на великанше, рослой девице по имени Василиса. И действительно, ему, наконец, подыскали некую корпулентную «чухонку» в Лифляндии, как поговаривали, еще более высокого роста. 22 февраля 1720 г. состоялась их свадьба. Брак оказался, увы, бесплоден. То ли по причине такого огорчения, то ли из-за суровости здешнего климата, великан стал неумеренно употреблять «винный спиритус», и его здоровье стало быстро разрушаться.

Конец наступил 10 мая 1724 года. Царь и вся верхушка государства находились тогда в Москве, где 7 мая в Успенском соборе состоялась, наконец-то, коронация Екатерины I. Вернется государь на берега Невы только через несколько недель.

Необходимые для нашей темы подробности болезни и смерти великана нам известны из следующего письма петербургского генерал — полицмейстера Девиера в Москву, светлейшему князю А.Д. Меншикову.

«При сем же вашей светлости присовокупляю доносить о случившейся смерти вчерашнего дня великану Французу Буржуа сим образом. Сказывает его жена, что тому с две недели как слаб натурою стал и сказывал о себе, что болен, токмо все ходил, а не лежал, и аппетит имел малой, и третий тому день отнялось у него половину головы, стороны левой и глаз распух, и потом пред кончиною приключился ему паралич, и тако вчерашнего дня в шестом часу по утру скончался. 11 дня майя 1724».

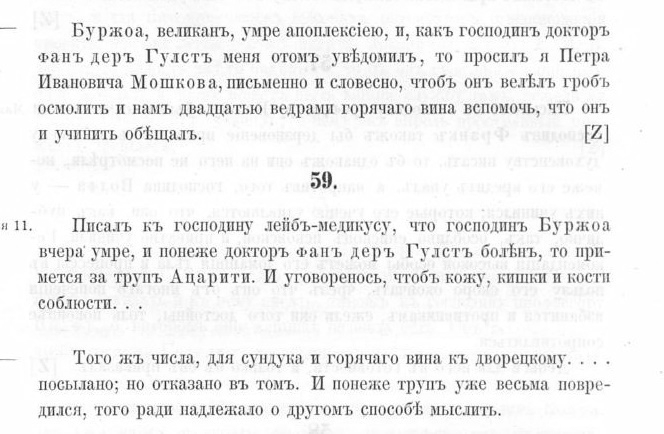

(с. 107)Из текста письма видно, что что болезнь и смерть должны были сильно исказить внешний облик покойного, черты и, конечно, цвет его лица. Не меньше пострадали и его внутренние органы. Как именно — мы знаем во всех необходимых деталях благодаря немецкой скрупулезности библиотекаря петербургской Академии наук И.Д. Шумахера, который в те месяцы исполнял обязанности ее главы. Действующий же президент академии, Блюментрост, он же придворный лейб-медикус, находился при особе государя, то есть в Москве. Туда и направлял свои отчеты библиотекарь. Он обладал скверным характером, но был педантичен и записывал краткое содержание отчетов в журнал текущих дел. Эти тексты сохранялись в академических архивах и были опубликованы историком М.И. Сухомлиновым в 1885 году (ил. 45)21. Их изучение позволит нам погрузиться в подлинную атмосферу очень давнего события.

Ил. 45. Фрагмент журнальных записей мая 1724 года библиотекаря И.Д. Шумахера

Как видим из текста, именно библиотекарь Шумахер озаботился останками великана. Он вряд ли стал брать на себя такое бремя ответственности, если бы не имел на то царского повеления. А это означает, что болезнь и смерть великана не были неожиданностью, и решение царя о посмертном сохранении феноменального тела состоялось загодя. Заранее было определено не только место процедуры — Академия наук, но и характер первых мер. Они сводились к консервации огромного тела до возвращения государя — путем погружения покойного в «горячее вино».

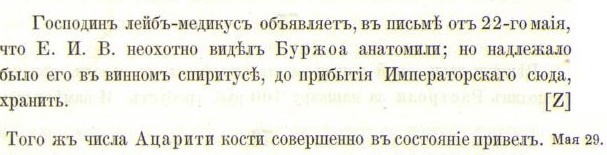

В более поздней записи Шумахера от 28 мая 1724 года говорится: «Мая 28. Господин лейб-медикус объявляет, в письме от 22 мая, что Е.И.В. неохотно видел Буржоа анатомили; но надлежало было его в винном спиритиусе, до прибытия Императора сюда, хранить» (ил. 46).

Ил. 46. Запись Шумахера от 28 мая 1724 года

(с. 108)Из содержания этой записи академического местоблюстителя видно, что «горячим вином» был именно «винный спиритус». Шумахер, которого в свое время уличат в потреблении казенного горячего вина в гомерических количествах22, оценил требуемый объем напитка, как видим из текста, в целых 20 ведер и обратился за помощью в придворное ведомство, к П.И. Мошкову. Поскольку интендант пообещал, Шумахером было «к дворецкому … послано; но отказано в том». То ли Мошков посчитал библиотекаря способным самостоятельно изыскать требуемые объемы в академических подвалах, то ли нашел заявку злонамеренно завышенной, то ли все придворные запасы ушли в Москву на коронационные торжества.

В этих условиях Шумахер принял компромиссное решение, единственно, в сущности, возможное в условиях обнаруженной нехватки консервирующего реагента: «уговорилось, чтобы кожу, кишки и кости соблюсти».

Тем временем библиотекарь оповестил о кончине великана лейб-медика ван дер Гулста, имеющегося в наличии в Петербурге. Сам факт письменного извещения последнего означает, конечно, что именно этот врач должен был осуществить все надлежащие технические действия с телом покойного. Лейб-медик оказался нездоров. Или сказался таковым, как только оценил перспективу нарушения предписаний царя из-за отсутствия горячего вина. К тому же оказалось, что «труп уже весьма повредился».

Этот факт весьма значим. Ведь запись о сильном повреждении трупа сделана 11 мая, то есть уже на следующий день после смерти француза. Конечно, в те далекие времена не было холодильников, но, вероятно, не стояла в майском Петербурге и тропическая жара. Сказанное означает, что тело было даже внешне серьезно повреждено еще при жизни. Значит, причиной смерти не был «апоплексический удар», она явилась следствием продолжительной тяжелой болезни, окончившейся, скорее всего, общим гангренальным поражением органов. Это подтвердят, как увидим, и результаты вскрытия. Невозможность консервации тела в спиртовом растворе и быстрая его деградация означали, что, как писал Шумахер, «надлежало о другом способе мыслить».

Кому же надлежало? И вот тут впервые появляется имя Иоанна Арунция Аццарити: «...понеже доктор фан дер Гулст болен, то примется за труп Ацарити». Имя последнего упомянуто, как видим, без особого уважения, а появление его в исторической эпопее с великаном носило достаточно случайный характер: знатные в то время врачи были при дворе в Москве, а оставшийся в городе лейб-медик ван дер Гулст случился больным.

(с. 109)Приведенные факты, несомненно, означают, что именно участие Аццарити в посмертной судьбе великана Буржуа и было тем событием, которое, в итоге, привело в созданию в 1724 году его эрмитажного портрета.

Но вернемся в Петербург, в тот майский день 1724 года. Аццарити срочно прибыл в сопровождении двух помощников, штатных лекарей Небелиуса и Рихтера. Трудясь и ночью, они выполнили первоочередные работы, которые Шумахер описал так: «Ацарити, Небелиус и Рихтер с трупа кожу сняли, в винном спиритусе положен, и поснеже ночь так далеко продолжалась, то удовольствовались как hipogastrium отворен и кишки спиритом облиты».

Наш читатель посчитает, вероятно, излишним цитирование таких подробностей. Но выше я уже предупреждал, что нам необходимо воспринимать события тех далеких времен так, как их видели современники, в частности тот из них, кто по следам экстраординарного события писал портрет его героя, доктора Аццарити. В ту эпоху простых нравов подобные натуралистические подробности казались, как известно, вовсе не отталкивающими, а вполне естественными и крайне любопытными. Не чужд им оказался и сам просвещенный библиотекарь Шумахер, принявший в работах посильное участие23.

И вот глазам оперирующего анатома и библиотекаря (и присутствовавшей, несомненно, любознательной петербургской публики) открылось самое захватывающее. Произошли выемка и обозрение внутренностей феноменального создания.

Следующий день был праздничным, доктор Аццарити работал на дому, а ученый Шумахер сел отписывать в Москву, своему начальнику Блюментросту: «№ 62. Мая 14. Был праздничный день, в который доктор Ацарити дома изготовить обещал. Того ж числа господину лейб-медикусу о том доносил и при том известил, что в cranio extuberat: ossium; також в dura matre найдено», то есть внутри черепа. Не сообщая о том, что именно там открылось, Шумахер переходит к более содержательным наблюдениям.

Не все большие ожидания публики оправдались. Оказалось, что у великана «сердце так велико было, как наибольшайшее в нашем кабинете быть могло бы, ... части детородные малы ж»24.

Однако, анатом Аццарити обнаружил очень серьезные поражения внутренних органов покойного25. Эти констатации показывают, что убивший великана «паралич», был, по всей очевидности, финальным следствием продолжительной и крайне запущенной болезни внутренних органов. По странному совпадению, через несколько месяцев похоже будет протекать и последняя болезнь Петра I.

Вероятно, у француза развился общий сепсис организма, при котором кожные покровы должны были приобрести зеленовато-землистый оттенок, открыться местное нагноение в области пупка, глубокие флегмоны и абсцессы различной локализации. Иным трудно объяснить запись Шумахера «труп уже весьма повредился», сделанную, повторим, совсем вскоре после смерти царского гайдука.

(с. 110)С 15 мая доктор Аццарити с ассистентами проводили разные манипуляции с внутренностями и костями, подробное описание которых Шумахером мы опустим. Наконец, 19 мая можно было приступить к творческому этапу создания движущегося чучела великана.

Работа состояла их двух частей. Необходимо было соорудить жесткий, но «подвижный» внутренний каркас, а затем натянуть на него соответствующим образом «выделанную» кожу покойного. Первую из названных задач возложили на К.-Б. Растрелли, а вот вторая вызвала принципиальные трудности.

Проблема состояла в том, что в тот год в Петербурге не было не только специалиста по выделке человеческой кожи, но даже и просто профессионального таксидермиста. Началом зарождения таксидермии в России следует считать основание Петром I знаменитой Кунсткамеры. Там имелись, помимо прочего, чучела птиц и млекопитающих. Однако описания этих чучел, равно как и способов их изготовления, может быть в свое время и существовавшие, до нас, к сожалению, не дошли. Сохранившихся отрывочные сведения показывают отсутствие в начальный период существования Кунсткамеры постоянного квалифицированного препаратора-таксидермиста. «В частности, в довольно удовлетворительном состоянии находятся чучела животных, принадлежавших лично Петру І: собаки датской породы по кличке Тиран, левретки Лизетты, рысака, на котором Петр І руководил боем во время Полтавского сражения»26.

Единственным человеком, имевший необходимый опыт и знания, был отважный доктор медицины Д.Г. Мессершмидт. Не знавший русского языка, он с 1719 по 1727 год путешествовал по Сибири27. Но кто-то же создал для Кунсткамеры чучело любимой лошади царя Лизетты. Значит, по заказам Кунсткамеры, вероятно, работали ремесленники из шорников или скорняков, которые в меру своих способностей «занимались иногда обработкой шкур и изготовлением (набивкой) чучел для Кунсткамеры»28.

Поэтому можно не сомневаться, что подлинная заслуга изготовления гигантской оболочки из человеческой кожи для каркаса «мемориального» манекена, как, впрочем, и скелета «сильного мужика» для Кунсткамеры, принадлежала выпускнику падуанского университета, профессиональному анатому доктору Аццарити.

Зато Растрелли не был смущен задачей по созданию подвижной конструкции манекена. Возглавив дело, он сразу поставил его на солидную основу. Шумахер: «19 мая. … Растрели взял на себя подвижную статую делать, а требовал 60 рублев токмо для работных людей, и дрова. Которое меня понудило господина адмирала Крейса и вице-адмирала Сиверса о дровах и рещике просить. Однако Растрели должен дирекцию над тем иметь». Впрочем, безальтернативный в тот момент скульптор к главенствующей роли в проекте готовил себя изначально: «25 мая. ... Растрели, онаго лицо, руки и ноги отнимал, також величину, длину и пропорцию описал».

Бартоломео Карло Растрелли и Иоанн Арунций Аццарити создали в конечном счете удивительную фигуру почившего великана Буржуа. Она, отметим, до конца XVIII века была доступна взорам посетителей Кунсткамеры.

(с. 111)Из дальнейшего станет понятно, сколь важна для нас реконструкция впечатлений просвещенной публики от этой подвижной фигуры. В 1724 году впервые увидевшим манекен петербуржцам было с чем его сравнивать — с другим нашумевшим «мемориальным» изделием такого же сорта, тем, которое мы упоминали выше — с чучелом Лизетты, любимой лошади Петра I29.

2.8. К портрету великана (с. 111-113)

Но располагаем ли мы изображением «мемориального» манекена «Буржуа»? Покажем, что на самом деле в Русском музее находится, по всей видимости, не прижизненный портрет этого великана, а именно изображение знаменитого творения Растрелли — Аццарити 1724 года (ил. 44).

Кажется, такое подозрение разделяют и в ГРМ. В Альманахе Русского музея 2015 года «Петр I. Время и окружение» в тексте к «Портрету великана Николая Буржуа», приписанному в издании Георгу Гзелю, содержится следующий любопытный пассаж за подписью инициалами С.М. (с. 107):

«В 1724 году после смерти Буржуа, К.-Б. Растрелли изготовил подвижную фигуру — манекен великана из дерева, обтянутую его кожей... Портрет, возможно, написан именно с этой фигуры, а не с натуры (ГРМ 1998. С. 76. № 126)». Аналогичное допущение содержится и в Каталоге ГРМ 1998 года.

При всем уважении к естественной осторожности музейных специалистов, в данном случае она представляется абсолютно излишней. В самом деле, на туманных берегах Невы гайдук царя никак не мог приобрести роскошный средиземноморский загар.

И даже посредственный художник Г. Гзель сумел бы передать более правдоподобно текстуру кожи рук, натуральный цвет кистей (ил. 47), а также тех участков лица, где обвалилась скорлупа припудривания. И не запечатлеть фигуру живого человека в виде скульптурно застывшего истукана.

Ил. 47. Фрагмент «Портрета великана Буржуа»

Вместе с тем, мы не можем, вслед за современниками Ивана Никитина, не поразиться жизненной силе взгляда этого «каркасного» манекена.

(с. 112)Надобно полагать, что превосходно сохраненный Аццарити костный скелет, череп, искусная обработка кожи лица и кистей большого француза позволили создателям конструкции придать движущейся «фигуре — манекену» не только внешнее сходство с оригиналом, но его жизненную силу. Основной вклад в это внес, как кажется, скульптор Растрелли. Не мог же соавтор-анатом придать фигуре упрямую, даже вызывающе упрямую стать, фиксированную позицию с гордо вскинутой головой: «Я вернулся!». А взгляду — прощальную грусть и потустороннюю отрешенность (ил. 48).

Ил. 48. Фрагмент лица изображенного

(С учетом таких совершенств воссозданной фигуры великана мы можем яснее представить себе подлинное отношение просвещенных людей петровской эпохи к данному искусственному творению. В глазах жизнелюбивых индивидов, наделенных от природы пытливым умом и поэтическим воображением, таких, как Иван Никитин, воссоздание дуэтом Растрелли — Аццарити легендарной фигуры вовсе не было ярмарочно — балаганной мистерией. Произошел наполненный глубоким смыслом акт реинкарнации покойного в новой ипостаси. Произошла посмертная метаморфоза сказочного великана в новый образ, перенесший нечто жизненно-важное через саму неумолимую смерть. Теперь уже не кажутся безжизненными ни глаза великана, ни мертвенно застывшим лицо, ни одеревеневшим тело, которое не откликнется гулко на бесцеремонный стук. Такое достижение оправдывает вознесение хвалы его создателям. Именно с подобными мыслями мог бы писать художник портрет доктора Аццарити в том, 1724-м, году.

Теперь мы готовы посмотреть еще раз на эрмитажный «Портрет доктора Ацаретти» (ил. 37). Перед нами, очевидно, изображение не героя, не владетеля земель, а всего лишь заурядного анатома, с совсем незначительными, в сущности, (с. 113)чертами лица. Вот только осанка его не по чину горделива, и взгляд его, как будто, свысока. Это взгляд земного медикуса, вырвавшегося, победно возвысившегося над оплетающими его тело могильными, землисто-зелеными, кольцами плаща, уже поглотившими весь передний план картины. Эти болезненного цвета кольца и являются, на наш взгляд, знаковыми символами, изображенными в художественной манере Ивана Никитина.

Получается, что перед нами живописное изображение не столько ординарной личности одного из многих заезжих лекарей, сколько вот так трактованная философская идея победы духа над тленом в творении Растрелли — Аццарити 1724 года. В то время в Петербурге создать подобную вещь был способен исключительно Иван Никитин.

2.9. Об авторе изображения великана Буржуа (с. 113-116)

Но кто же оплатил совсем не дешевый по тем временам портрет маслом иноземного служивого великана Никола Буржуа? Конечно, не сам герой. Гайдуки, сопровождающие повелителей на запятках их карет, не делают дорогостоящие заказы собственных портретов. С другой стороны, у великана, конечно, не было в России и богатых родственников, готовых заказать мемориальное изображение покойного. Поэтому повелеть запечатлеть образ монструозного феномена мог только самолично царь Петр. Кому был бы направлен формальный указ о написании портрета? Только Петру Ивановичу Мошкову, в придворное ведомство. А тот мог приказать писать сей образ — и оплатить работу подотчетными казенными деньгами — только штатным по ведомству живописцам, то есть Никитину или Таннауеру. Никак не вневедомственному в то время декоратору Г. Гзелю.

Имеется еще одна линия, связывающая не только портрет анатома Аццарити, но и изображение великана Буржуа с именем Иваном Никитина. Благодаря ей живописец мог не только лично знать огромного француза, но и живо интересоваться судьбой этого человеческого феномена. Ведет та линия все к тому же графу Савве Рагузинскому. Тот ведь организовал приезд в Россию не только доктора Аццарити в 1721 году, но и, несколькими годами ранее, — того самого Никола Буржуа. Нанял он великана, вероятно, в Париже, куда граф Савва был вызван в 1717 году царем, путешествующим по Европе30.

Перейдем теперь к другому аспекту поставленного вопроса об имени подлинного автора изображения великана Буржуа (ил. 44). В предыдущих рассуждениях мы исходили из того, что создатели его манекена добились фантастического совершенства, позволившего художнику Ивану Никитину углядеть в их работе ту экзистенциальную идею, которая прозвучала мотивом в портрете доктора Аццарити, одного из двух конструкторов подвижного изделия.

Но мы обязаны рассмотреть и другую, куда более вероятную, на наш взгляд, гипотезу. В Петербурге 1724 года, напомним, не было чудо-мастера — «таксидермиста», и в действительности подвижный манекен был всего лишь ремесленно сделанным «чучелом», подобным жутковатой «лошади Лизетте», которую и сегодня можно видеть в Зоологическом музее (с. 114)в Петербурге. А всю жизненную силу, весь глубокий аллегорический смысл его образу на картине в ГРМ с изображением Буржуа придал сам живописец, создавший портрет великана. Но тогда и эта картина является настоящим шедевром, терпеливо ожидавшим часа правильного прочтения.

В самом деле, создать мемориальную модель почившего феномена путем внедрения механического движителя Растрелли во внешнюю оболочку, сохраненную радением Аццарити, можно было лишь по какому-то предварительному общему наброску. Иначе говоря — по некоему рисунку или живописному образу. Как раз такое поручение — создать живописный прото-проект манекена могло быть предложено знатному придворному портретисту Ивану Никитину и заинтересовано им принято. Тем самым живописец превращался в третьего соавтора сенсационного проекта. Только при таком допущении мы перестанем удивляться тому, что с портрета великана на нас смотрит не тоскливая физиономия запяточного верзилы-гайдука, обрюзгшая от постоянного пьянства и болезнетворного сырого климата, но, напротив, лицо с довольно деликатными и весьма одухотворенными чертами

Но тогда получается, что в «Портрете великана Буржуа» его создатель воплотил совершенно трансцендентный сюжет, фантастический по мощи замысла, возникшего в видении живописца. Удивительный по сложности, глубине мысли, он предстает нашим глазам в уникальной художественной реализации на картине, бытующей в хранилище Русского музея (ил. 44).

При всей мечте о посмертной реинкарнации тела и духа, о которой и есть сия картина, в ней должно быть, как и во всякой надежде, — сомнение. Да оно и читается во взгляде изображенной фигуры (ил. 48).

Но уже сложившееся у автора этих строк представление о личности, духовном мире и творческом почерке Ивана Никитина заставляло его искать в «портрете» великана Буржуа недвусмысленный, но, естественно, призрачный знак фундаментального сомнения, его художественный символ — «memento mori». А им всегда и у всех художников мира было изображение черепа. И автор искал на картине его фантом, спрятанный, конечно, не в прозаических складках одежды, а в единственном ему мыслимом месте на данной картине. Он должен был проступать в складках парика. Так и оказалось (ил. 49).

Ил. 49. Фантом «memento mori» в завитках парика великана

/Окончание Главы 2 - на следующей странице сайта/.