Глава 3. Возвращение двойного портрета (с. 122-153)

3.1. Направление дальнейших поисков (с. 122-127)

(с. 122)Продолжим наши усилия по возвращению Ивану Никитину работ, созданных в 1720-е годы. Обсуждая его произведения 1724 года, мы почувствовали плотную вовлеченность живописца в местную петербургскую жизнь. Возможно, не меньший его интерес возбуждали драматические перипетии внешних событий, связанных с послевоенным мироустройством в Европе. Ведь Петербург был одним из главных центров на континенте, где они происходили. Придворный живописец Никитин вполне мог получить заказ на портрет какого-нибудь лица из понаехавших в российскую столицу иноземных персон. Начать поиски этой гипотетической пока работы нам предстоит, как обычно, с реконструкции общего исторического фона и, конкретно, роли российской империи в концерте европейских великих держав.

Главными событиями в первой четверти XVIII века были два конфликта, в которые оказались вовлечены основные европейские государства. Это, во-первых, война в центре Европы «за испанское наследство» 1701–1714 гг. Она завершилась Утрехтским миром 1713–1715 гг., исключившим возможность гегемонии Франции. Во-вторых, Северная война России на востоке континента 1700–1721 гг., конец которой положил Ништадтский мир 1721 года, лишивший Швецию статуса великой державы.

Война за «испанское наследство» — крупнейший европейский конфликт, который начался в 1701 г. после смерти последнего короля Испании из династии Габсбургов, Карла II. В октябре 1700 года бездетный испанский король объявил наследником престола внука французского короля Людовика XIV — Филиппа Анжуйского, который в апреле 1701 г. после коронации в Мадриде принял имя Филиппа V1.

Война совершенно истощила Францию. Если огромный дефицит бюджета тяжело отразился на королевском дворе, то что уж говорить о простых французах. Голод и нищету усугубила небывало суровая зима 1709 года. Еще в мае 1709 года Людовик XIV уже был готов пойти на серьезные уступки своим противникам2. Но спустя год противостоящая королю коалиция стала распадаться. Причиной явился крутой разворот курса Англии. Изменился ее национальный интерес, и в 1710 году на парламентских выборах выиграли противники продолжения войны — тори3.

(с. 123)Что касается Австрии, то после смерти императора Иосифа, старшего сына Леопольда I, на его место был избран эрцгерцог Карл. Возникла, с точки зрения Англии, реальная угроза возрождения державы Карла V, т. е. объединения империи с Испанией. Такое изменение баланса сил на континенте не могло устроить англичан, и в июле 1711 года британское правительство вступило в тайные переговоры с Францией.

В январе 1712 года в голландском Утрехте открылся мирный конгресс с участием Франции, Англии, Голландии, Пруссии и ряда других стран. Результатом его работы стало подписание с 11 апреля 1713 года по 6 февраля 1715 года серии договоров, получивших общее название «Утрехтский мир»4.

В отличие от войны в центре и на западе Европы, ход и завершение Северной войны известны гораздо большему числу российских читателей. Поэтому ограничимся напоминанием тех моментов процесса ее завершения, которые существенны в рамках нашей темы.

В 1718 году шведский король Карл XII был убит во время осмотра осадных работ в районе Фредрикстена. Освободившийся трон унаследовала его сестра Ульрика Элеонора, руководимая в делах своим мужем, Фредериком Гессенским, занимавшему формальную должность главнокомандующего шведской армией. Но после смерти короля именно эта позиция приобрела решающее значение. Фредерику пришлось теперь самому определять стратегию продолжения войны, истощившей финансы королевства и терпение населения Швеции.

Он принял решение отказаться от части владений Швеции, чтобы привлечь те страны, которым они будут переданы, к совместной борьбе против России. За мир же с Петром I пришлось бы заплатить признанием потерь стратегически важных и обширных территорий, уже завоеванных Россией. В 1719–1720 годах были подписаны Стокгольмские договоры Швеции с Ганновером и Пруссией. К лету 1720 года завершились мирные переговоры с Данией, и 3 июля 1720 года во дворце Фредериксборг в Дании был подписан мирный договор между Швецией и Датско-норвежским королевством.

Но Фредериксборгский договор содержал корень грядущих раздоров, в которые будет, увы, вовлечена Россия. Фактически Дания, бывшая союзница России, заключала этим договором сепаратный мир с общим врагом. Главная уступка со стороны Швеции состояла в разрыве ее союза с герцогством Шлезвиг — Гольштейн, земли которого на полуострове Ютландия (Шлезвиг) граничили с датскими территориями5. В 1721 году Дания закрепила в международном договоре передачу герцогства Шлезвиг по наследству, вместе с датским королевским престолом. В итоге выходило, что молодой «герцог Голштинский», то есть Карл-Фридрих герцог Гольштейн-Готторп, отказывался от Шлезвига в пользу датской короны. Отметим особо, что именно утрата герцогства Шлезвиг и жажда реванша у герцога Голштинского сыграют роль камня преткновения в будущих переговорах министров Екатерины I с иноземными послами в 1725–1726 гг. А упомянутая фигура голштинского герцога Карла Фридриха представит для нас, как окажется, главенствующий интерес. Потому что за него выдадут замуж цесаревну Анну Петровну, старшую дочь русского императора.

(с. 124)Со своей стороны Петр I, достигнув в войне со Швецией основных стратегических целей, уже несколько лет предпринимал попытки завершить ее, юридически зафиксировав территориальные приобретения на Балтике. Двусторонние переговоры между Россией и Швецией с целью окончания Северной войны проходили на Аландских островах в 1718–1719 годах6. Но группировка шведской королевы Ульрики Элеоноры, выступавшая за сближение с Англией, ратовала за продолжение военных действий. Англия обещала военную и финансовую помощь шведам. Переговоры на Аландском конгрессе были прекращены.

Тем временем, последовавшие в 1719–1720-х годах победы русского оружия вынудили шведов в мае 1721 в Ништадте возобновить переговоры7. Поскольку к этому моменту Россия держала в своих руках завоёванные у шведов Финляндию, Ингерманландию, Эстляндию и Лифляндию, она соглашалась на возвращение шведам только Финляндии, оставляя за собой все остальные территории, присоединенные русским оружием.

Обычно заключение Ништадтского мира ставят в заслугу переговорщикам Я.В. Брюсу и А.И. Остерману. Но справедливость требует отметить весомый вклад в исторический успех России в Ништадте еще одной фигуры, представляющей, как увидим, именно для нашей темы особый интерес.

Этой персоной был, как ни странно, многоопытный французской дипломат, Жак де Кампредон, в то время посланник Версальского двора в Стокгольме, русофоб, которого никак не заподозришь в симпатиях к России. Накануне Ништадтского конгресса Франция попыталась сыграть роль, так сказать, честного маклера между Швецией и Россией. С пробной миссией, предваряющей русско-шведские переговоры, в Петербург прибыл в качестве дипломатического посредника Жак де Кампредон.

Его целью было не только уточнение истинных намерений царя, но и попытка повлиять на них, разумеется, в шведско-британских интересах. Но и ему были объявлены упомянутые выше российские условия мира со Швецией. Отметим одну подробность состоявшихся переговоров. Пётр I и его министры соглашались в качестве крупной уступки всего лишь отказаться от поддержки притязаний упомянутого выше герцога Голштинского на шведский престол8. Последний, прибывший в Петербург в том же 1721 году, на самом деле имел кое-какие права на шведскую корону. Значит, в тот период времени молодой герцог был нужен Петру I как эффективное средство давления и размена в предстоящем торге со шведами. Действительно, как показали дальнейшие события, в ходе переговоров со шведами в Ништадте, русские делегаты пригрозили, что Россия не согласится на мир без признания голштинского герцога наследником шведской короны.

Все старания Кампредона смягчить условия царя были безрезультатны. Французскому посреднику ничего не оставалось, как вернуться в Швецию. А там он хладнокровно рекомендовал шведскому правительству согласиться на предложенные Петром I условия, т. к. продолжение войны грозило разорённой Швеции ещё худшими последствиями. Нет сомнения в том, что взвешенное мнение этого авторитетного профессионала, хорошо знакомого шведской стороне, повлияло надлежащим образом на исход длительных и трудных переговоров в Ништадте.

(с.125)Оставим на время фигуру французского дипломата Кампредона и обратимся вновь к общему обзору европейской политики 1720-х годов.

По завершении сотрясавших Европу военных конфликтов усилия крупных держав были сконцентрированы на установлении нового европорядка, естественно, по результатам завершившихся кампаний. Главные победители на театрах сражений, — морская держава Англия, имперская Австрия в центре континента и Россия на его северо-востоке — стремились закрепить достигнутое путем построения союзов и создания системы договоров, в которых фиксировались бы гарантии соответствующих территориальных приобретений. Менее удачливые в войне государства хотели бы минимизировать понесенный в коалиционных войнах ущерб, выставляя на торги свою лояльность тому или иному центру силы в Европе.

После окончания войны «за испанское наследство» и Северной войны сложилось принципиально новое соотношение сил в Европе. Главным в международной политике стало строгое соблюдение принципа баланса сил. Но его еще следовало определить — путем проб и ошибок. Противоречия бывших союзников вели к постоянной перегруппировке сил. Конфигурации союзов менялись. В 1725 году на европейском западе образовались, наконец, два стабильных альянса: австро-испанский «Венский союз» и созданный ему в противовес англо-французский «Ганноверский союз»9. Обе коалиции активно искали новых союзников. Так, в 1726 году Пруссия вышла из англо-французского альянса и присоединилась к Венскому союзу. Для нас более существенно то, что позже к Ганноверскому союзу присоединились Швеция и Дания.

Соответственно, англо-французские гарантии распространились на датское приобретение Шлезвига, то есть на аннексию земель голштинского герцога Карла Фридриха.

Между тем на северо-востоке Европы доминировала Россия, заполучить которую в свой лагерь имели прямой интерес обе оппонирующие западные силы. Внутренней скрытой пружиной последовавшей дипломатической борьбы оказались российско-британские коренные противоречия национальных интересов на Балтике и в Северной Германии. Британский же приоритет состоял, разумеется, в максимальном сдерживании экспансии нежданно возникшей в Европе новой великой державы.

Что касается России, то по прочности ее позиций и способности руководить событиями нанесла сокрушительный удар преждевременная кончина Петра Великого 28 января 1725 года. После нее перед преемниками императора встала сложнейшая задача — сохранить и закрепить обретенное положение великой державы. К сожалению, государственному интересу российской державы пришлось пробиваться сквозь частные интересы групп «диадохов», сложившихся вокруг известных проблем престолонаследия10. В вопросах же внешней политики в 1725 году внутри российского правительства образовались, условно говоря, профранцузская «ганноверская партия» и проавстрийская «венская». В итоге трудной борьбы «партий» и интриг в окружении Екатерины I, Россия 6 августа 1726 года присоединилась именно к Венскому союзу.

(с. 126)Это решение, означавшее поражение «ганноверской партии», состоялось вопреки сильнейшему и изощренному дипломатическому нажиму франко-британского альянса, проводимому персонально все тем же Жаком де Кампредоном, ставшим в 1721 году французским посланником в Петербурге.

Решающую роль в историческом выборе петербургского кабинета сыграло желание императрицы Екатерины I вернуть захваченный датчанами Шлезвиг все тому же Карлу Фридриху, герцогу Голштинскому, ставшему к тому времени ее зятем, мужем цесаревны Анны Петровны.

А.И. Остерману, мыслившему государственными категориями, удалось убедить Екатерину I в том, что именно «цесарцы» — австрийцы способны удовлетворить территориальные претензии ее нового родственника. И действительно, по Венскому трактату 1726 года Австрия обещала содействовать герцогу Карлу Фридриху Шлезвиг-Гольштейн-Готторпскому в возвращении Шлезвига, захваченного Данией.

На самом деле А.И. Остерман, конечно, понимал, что именно союз с Австрией соответствовал в длительной перспективе национальным интересам России11. Достаточно указать на секретный артикул Венского трактата, который предусматривал оказание Австрией военной помощи России в случае нападения Османской империи и совместное противодействие турецким планам в отношении обеих стран и Персии.

Такова общая схема событий в первой четверти XVIII века в Европе вообще и в Петербурге в частности.

Теперь нам предстоит войти в некоторые детали изложенной исторической канвы. Они помогут взглянуть на события глазами такого вдумчивого и информированного человека, как живописец Иван Никитин. Только такой путь может привести нас к обнаружению неизвестных сегодня портретов видных деятелей тех лет, которые должен был создавать «персонных дел мастер» Иван Никитин, состоявший в штате придворного ведомства.

Мы намерены показать, что этот придворный живописец, имевший возможность лично наблюдать действующие при дворе фигуры, был, вероятно, куда лучше информирован о перипетиях борьбы в правительственных кругах, чем подобало бы человеку его скромного социального ранга. Источником доверительных сведений мог являться, конечно, все тот же сербский граф Владиславич-Рагузинский12.

Граф Савва Рагузинский, бывший доверенный советник Петра Великого, в первые девять месяцев после кончины императора в январе 1725 года13 находился, как увидим, в самом центре запутанного клубка правительственных и придворных интриг. После его возвращения из Италии в Россию в 1722 году, в кругу тех, с кем он тесно соприкасался, были упоминавшиеся голштинский герцог Карл Фридрих и Жак де Кампредон, французский посланник в Петербурге.

Что касается первого из них, то нам достаточно указать на факт приглашения Рагузинским этого герцога в крестные отцы своего долгожданного ребенка. Поэтому нельзя исключить, что по инициативе Рагузинского живописец Иван Никитин получал заказ на портрет герцога Голштинского. Быть может, — совместный с супругой, цесаревной Анной Петровной, чей портрет ребенком, как помним, создал Иван Никитин около 1715 года. Работал он над портретом цесаревны Анны и в мае 1724 года.

(с. 127)Напротив, близкие и в значительной мере тайные контакты «иллирийского графа» Рагузинского с Кампредоном, активным представителем великой европейской державы, нам еще предстоит доказать. О них эзоповым языком поведает опубликованная в XIX веке дипломатическая переписка французского дипломата. Она нам покажет, что именно граф Савва Рагузинский был в 1725 году негласной движущей силой «ганноверской партии».

3.2. Карл Фридрих, герцог Голштинский (с. 127-135)

Карл Фридрих, герцог Голштинский (1700-1739), а в будущем — отец российского императора Петра III, приходился племянником шведскому королю Карлу XII, как сын его старшей сестры. Отцом Карла Фридриха был герцог Шлезвига Фридрих IV, сражавшийся в Северной войне на стороне Карла XII. Он был убит в июле 1702 года, после чего датчане, как помним, оккупировали принадлежащие ему земли. Герцогиня-вдова в момент смерти мужа находилась с младенцем — сыном в Стокгольме, где и оставалась до своей смерти (1708). Плохо образованный, выросший среди низших придворных чинов, Карл Фридрих сделался искренним почитателем Карла XII, от которого ожидал возвращения отнятого датчанами Шлезвига. Отсутствие энергии помешало молодому Карлу Фридриху овладеть в 1718 году, после смерти Карла XII, короной Швеции, на которую он имел в тот момент бесспорное право. Его притязаниям сумела помешать родная тетка, младшая сестра Карла XII, упоминавшаяся Ульрика Элеонора14. 24 марта 1720 года ее супруг был избран королём Швеции под именем Фредрика I и 3 мая того же года был коронован в Стокгольме15.

Что касается подраставшего в Швеции Карла Фридриха, то Фредериксборгский мир с Данией 1720 года как будто похоронил его надежду на возвращение фамильных земель Шлезвига. Зато его права «принца крови» на шведский престол продолжала отстаивать в Швеции “голштинская партия”. Просуществовав бедным родственником при шведском дворе, молодой герцог Голштинский, после долгих ходатайств в Берлине, Дрездене и у австрийского императора, получил во владение половину своих наследственных голштинских земель и мог перенести свою резиденцию в Киль. Чтобы получить вдобавок Шлезвиг и Швецию, Карл Фридрих по совету своего министра, напористого авантюриста Бассевича решил обратиться за помощью к Петру Великому16.

Злые языки поговаривали, что молодой герцог был совершенно неспособен к самостоятельному действию и что им всецело руководит этот неистовый Бассевич. План последнего состоял в том, чтобы вернуть Шлезвиг и добыть для герцога шведский престол силами русских, попутно разорвав союз России и Дании. Такие кондиции были, конечно, неприемлемы для Петра I, и он отказался от заключения договора с голштинцем. Последний по приглашению Петра I в феврале 1721 года отправился в Ригу, где имел свидание с царем. Переселившись затем в Петербург вместе с Бассевичем, герцог долгое время тщетно ждал исхода своих просьб о водворении в наследственных землях, равно как и сватовства своего к одной из русских царевен. Тем не менее, как мы видели, присутствие молодого герцога в Петербурге было полезным в усилиях России по завершению Северной войны17.

(с. 128)Позже Петр I посчитал вполне реальной перспективу посадить на шведский трон этого лояльного человека. По обычаям тех времен, союзную зависимость закрепляли династическим браком. Для неимущего голштинца подобная перспектива становилась бы особенно заманчивой, если бы влекла за собой возникновение какие-то видов на большой престол для него самого или, на худой конец, для его потомства. Поэтому уже в январе 1722 году в Петербурге широко обсуждался вопрос о том, какую именно из своих дочерей царь согласился бы отдать замуж за герцога.

Эта проблема, живо интересовавшая и иностранные дворы, отражалась в дипломатической корреспонденции послов европейских держав. Из них самым профессионально подготовленным, проницательным и объективным был французский посланник Кампредон. К тому же он, как свидетельствует опубликованная дипломатическая переписка посланника с Версальским двором, был зачастую лучше осведомлен о пружинах русской государственной политики, как, впрочем, и о тайной борьбе при петербургском дворе, чем некоторые русские министры. (Интересный для нашей темы вопрос о причинах и механизмах обретения такой информированности мы обсудим несколько позже).

В своей депеше из Москвы от 3 апреля 1722 года Кампредон следующими словами доносил о текущем состоянии брачных планов голштинца18: «Дело о браке этого государя находится в прежнем положении, т. е. его продолжают уверять, что отдадут за него царевну, но которую именно все еще не говорят. Я даже знаю, ... что обе царевны принимаются плакать, как только с ними заговаривают о замужестве, а принуждать их не хотят. Вследствие этого герцог Голштинский подал Царю мемуар, умоляя дать ему, наконец, решительный ответ насчет этого брака... ».

Если верить Кампредону, и Анну, и Елизавету устрашала перспектива брака с этим герцогом. А тот 9 апреля «настойчиво просил царя решить что-нибудь положительно насчет его брака еще до отъезда своего в Астрахань, на что монарх отвечал просьбою потерпеть и обещанием удовлетворить его на днях»19. Петр I, однако, уехал из Москвы, оставив назойливого герцога без удовлетворения. В январе 1725 года Кампредон в одном из своих писем так отозвался о Карле Фридрихе, герцоге Шлезвиг-Гольштейн-Готторп: «...лично мне кажется, что не следует раздражать Царя в вопросе об интересах его зятя, который унаследовал от своего дяди, покойного шведского короля, очень мало хороших качеств, но зато все его упрямство»20. Петр I явно не проявлял желания спешить с бракосочетанием дочери. Колебания царя отчасти объяснялись, вероятно и его личным отношением к голштинцу. Он не мог не видеть насквозь данную малопривлекательную личность и знал цену его словам.

(с. 129)Открыть глаза императору должен был конфузный эпизод с якобы намечавшейся в 1723 году русской военной экспедицией к берегам Швеции — в поддержку притязаниям голштинца на местный престол. По уверениям герцога и Бассевича, едва в Швеции разнесется слух о готовности царя наслать на Швецию корабли и галеры, как шведы тут же восстанут. И свергнут короля, и пришлют депутацию с призывом претендента на очищенный престол. Поддавшись на уговоры, царь послал к шведским берегам фрегат «Самсон» — как бы предвестником скорого прибытия русского флота во всей прославленной силе своей. Но никакая депутация не объявилась21. Конечно, о подробностях этого конфуза рядили в петербургских кругах, что не могло добавить популярности герцогу.

Обсуждали обыватели, конечно, и здешнее окружение герцога. Как писал в своих Заметках Бассевич, «герцог содержал приличный двор, имел посланников при всех королевских дворах Европы, при многих дворах германских и, наконец, содержал большое число бедных шведских офицеров, которые называли себя и действительно могли быть его приверженцами». А самого герцога содержала российская казна. Указанные же бедные офицеры, не знающие, как и герцог, русский язык, прибывали все нарастающим числом.

Но Петр I не отказался от проекта женитьбы герцога на своей дочери. Причиной тому были не только пылкие уверения Бассевича и петербургские рассказы самого герцога о мощи голштинской партии, но и действительно впечатляющие успехи последней в Стокгольме. Эта шведская политическая группировка возникла после смерти Карла XII с целью поддержки притязаний голштинца Карла Фридриха на корону Швеции22.

Петр I, разумеется, всячески поддерживал голштинскую партию. Наконец, созрели условия для великого для нее события. На риксдаге 1723 года сторонники герцога Голштинского добились для него титула «королевского высочества» и ежегодной пенсии 25 000 талеров, что было своего рода неофициальным обещанием избрать его королём при следующих королевских выборах.

Если для шведского риксдага такая уступка казалась скорее ритуальной, в текущей реальности ни к чему не обязывающей, то в самодержавной России в ней увидели событие огромной важности, в корне меняющее европейский статус голштинского герцога. Неимущий и малоземельный приживальщик при европейских дворах казался теперь почти королем, не просто достойным руки российской цесаревны, но и весьма завидным для России женихом.

Кампредон доносил из Петербурга своему королю 5 июля 1723 года о реакции императора: «Достоверно, что Царь и Царица стали с некоторых пор необыкновенно ласковы к герцогу Голштинскому. Монарх привез ему на днях полученный им из Стокгольма пакет с известием, что шведский сейм признал его Императором, а герцога королевским высочеством. Передавая это известие, царь выражал большую радость и обнимал и целовал герцога. Толковали даже, будто наследие шведского престола утверждено за герцогом...»23.

Кстати сказать, для петербургских и московских обывателей, не знавших шведских реалий, обретенный заморский титул герцога Голштинского — «королевское высочество» был эквивалентен более привычному здесь званию «великого князя», наследника престола. Именно «шведским великим князем» они должны были мыслить и, возможно, именовать в разговорах проживавшего здесь голштинского герцога Карла Фридриха.

(с. 130)Но даже такое измение в статусе голштинца не смогло подвигнуть царя решиться на его брак с одной из своих дочерей. Кампредон сообщал королю: «Когда до меня дошли распространяемые министрами герцога Голштинского слухи об этом браке, о котором, впрочем, здесь и не думают говорить, я старался разузнать, что во всем этом верного. Насколько я мог узнать, все дело заключается покуда в блестящих надеждах и в собственном поведении герцога Голштинского и его министров»24. Тем временем у брачных планов герцога появился влиятельный союзник, сама императрица Екатерина: « Царица сильно хлопочет об этом, может быть, не столько из расположения к герцогу, сколько из желания определить дочерей еще при жизни Царя и тем обеспечить свою собственную будущность»25.

Следует правильно понимать последние слова дипломата. По мнению Кампредона, Екатерина уже в 1723 году старалась расчистить самой себе перспективу наследования российского престола. Дальнейшие события покажут, что посланник был прав, что как раз по указанной причине ее поддержка как браку Анны, так и разнообразным притязаниям ее будущего мужа будет приобретать совсем не пропорциональные размеры.

Между тем в шведской политике наметился действительно решающий сдвиг26, в результате чего царь, вернувшись из персидского похода, возобновил переговоры о союзе с Швецией. Голштинская партия в Стокгольме добилась, наконец, чего-то очень существенного. 22 февраля 1724 года был заключен Стокгольмский союзный договор о дружбе Швеции с Россией, столь значимый для закрепления завоеваний царя27.

Трактат решал, в частности, важнейшую стратегическую задачу, разрывая союз Швеции и Англии, как обычно, враждебной России. А это обстоятельство делало реальной перспективу уже и военного союза со Швецией при, разумеется, российской гегемонии. Но тогда следовало бы поддержать и виды голштинского герцога на шведский престол. В договоре, между прочим, Швеция и Россия обязывались энергично домогаться возвращения герцогу Шлезвига.

После этого договора, упрочившего шведские виды герцога, Петр I, наконец, дал согласие на брак Карла-Фридриха со своей старшей дочерью, Анной Петровной.

Принципиальное решение по данному вопросу царь принял, по всей видимости, в Москве, в марте-апреле 1724 года, по получению известия о заключении Стокгольмского союзного договора28. По времени оно совпало с масштабными приготовлениями к пышным церемониям коронации императрицы, намеченной на 7 мая того года. Пётр I объявил о будущей коронации Екатерины (в знак особых её заслуг) Манифестом от 15 ноября 1723 года. Поэтому в весенние месяцы 1724 года в Москве находились двор, Сенат, вся российская знать и послы иноземных государств. Был там и засидевшийся в первопрестольной придворный портретист Иван Никитин, который окажется в Петербурге только в мае 1724 года. Не мог не присутствовать на коронационных торжествах и граф Савва Владиславич-Рагузинский.

(с. 131)В дни московских празднеств официальное объявление о бракосочетании цесаревны Анны и герцога Голштинского не состоялось. Вероятно, первоначально задержка имела целью разнести во времени два важнейших державных события. Но известие о принятом решении царя очень бысто стало широко известно. Об этом свидетельствует тот факт, что уже в мае, вскоре после коронации Екатерины, иностранный посланник Кампредон счел возможным обсуждать предстоящее бракосочетание в официальной беседе с А.И. Остерманом, ссылаясь именно на его общеизвестность. В своем обзорном докладе из Москвы от 26 мая 1724 года посланник сообщал: «Я обратил затем разговор на брак герцога Голштинского, как на новость отныне общеизвестную, и заметил, что если свадьба должна совершиться в Риге, то царь, вероятно, недолго пробудет в Москве»29.

Из текста письма видно, что свадебные торжества считались делом самого ближайшего будущего, раз уже намечено место их проведения. Конечно, уже поступил и указ о начале обширных приготовлений к столь значимым событиям государственной важности. Быть может, в их ряду был и заказ со стороны придворного ведомства на портреты будущих молодоженов? Тогда придворный «персонных дел мастер» Иван Никитин должен был приступить к работе над ними где-то в мае 1724 года.

В том месяце он, напомним, вернулся из почти двухлетней командировки в Москву и обнаружил на дарованном ему царем участке у Синего моста свой недостроенный дом, работы в котором должна была завершить Канцелярия от строений30. Поэтому художник был вынужден арендовать помещение в доме подьячего Адмиралтейской канцелярии Федора Назимова.

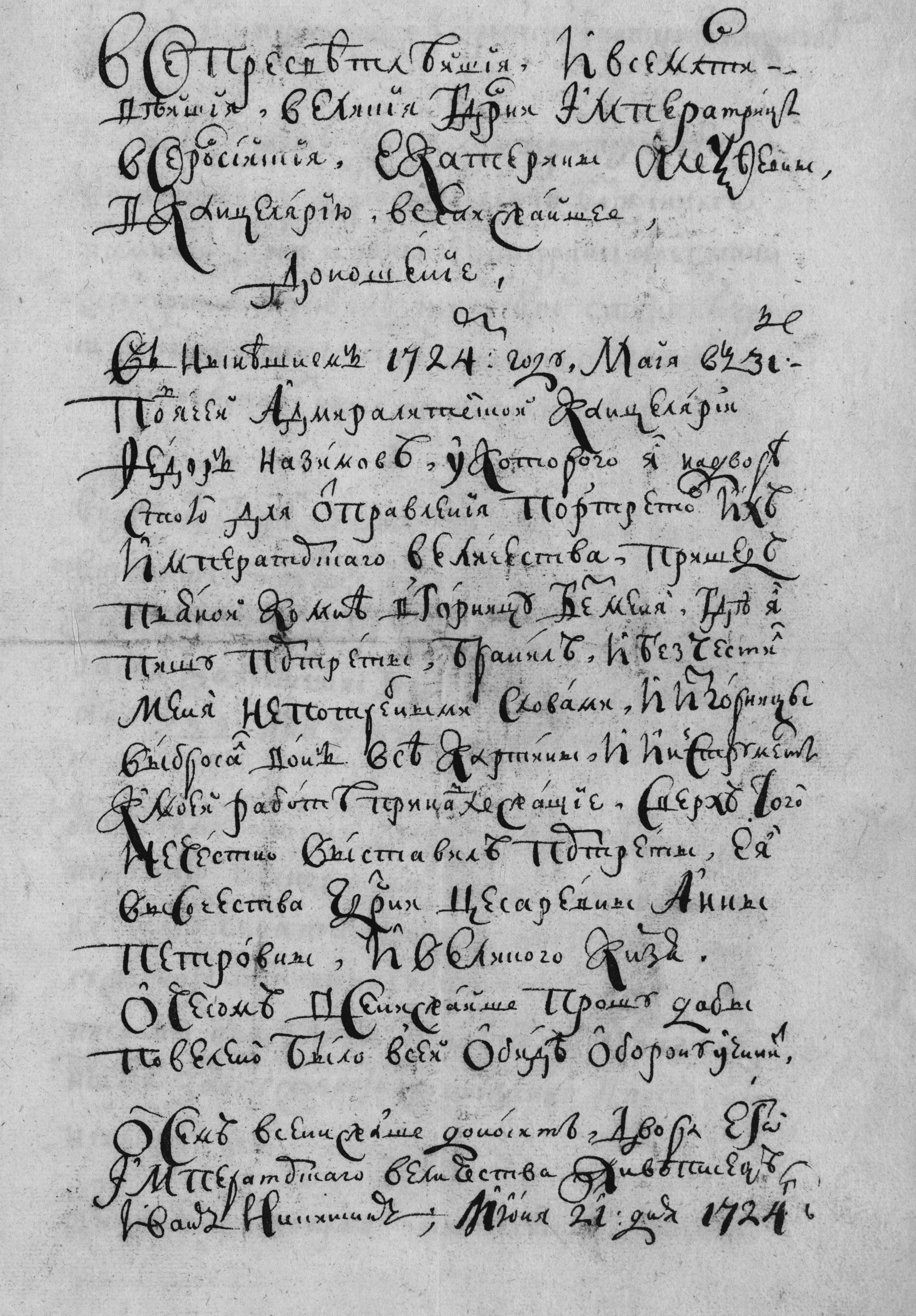

Там 23 мая случился уже упоминавшийся прискорбный инцидент. Спустя месяц после этого события, 21 июня, живописец направляет доношение на имя императрицы Екатерины I с жалобой на скандал, учинённый подьячим. В отсутствие арендатора пьяный домовладелец заявился в его горницу, где художник писал портреты. Там, сообщал Никитин, подьячий «бранил и безчестил меня непотребными словами и из горницы выбросал вон все картины, и инструменты к моей работе принадлежащие, сверх того нечестно выставил портреты Ея Высочества Государыни цесаревны Анны Петровны и великого князя». В заключение жалобы художник просит «всей обиде оборону учинит». Факсимиле этого известного архивного документа за подписью «двора Его Императорского величества живописца» Ивана Никитина представлено на ил. 50.

Ил. 50. Доношение Ивана Никитина в Канцелярию императрицы от 21 июня 1724 года

Если внимательно вчитаться в текст и присмотреться к его написанию, то два обстоятельства покажутся довольно странными, по крайней мере, требующими объяснения. А по какому, собственно, поводу гофмалеру Ивану Никитину был дан заказ на портреты цесаревны Анны и великого князя? Если эти работы представляют собой незавершенную часть большого «коронационного» заказа на портреты всех членов императорской фамилии, то по ранжиру между именем старшей дочери Петра I цесаревны Анны и указанием безымянного «великого князя», (нужно полагать, малолетнего Петра Алексеевича, внука императора), непременно должно было стоять имя младшей дочери царя, цесаревны Елизаветы. Его нет. Следовательно, заказ на именно эти два портрета имел какое-то иное, специальное назначение, какую-то особую оказию. Мы познакомились с важнейшими событиями весны 1724 года и не увидели среди них такого, которому мог быть посвящен заказ, столь странно объединивший имена далеких друг от друга, в том числе по возрасту, сводных родственников.

(с. 133)Вторая странная деталь заключается в режущем глаз слишком большом неравенстве пиетета в обозначении двух членов императорской семьи. Анна есть «Ея Высочество Государыня цесаревна», а у маленького великого князя даже нет имени. Конечно, оба обозначенных вопроса снимаются при единственном допущении, что под «великим князем» в данном контексте понимался его королевское высочество наследник шведской короны, мало уважаемый российскими обывателями голштинский жених цесаревны Анны. Поэтому нельзя исключить, что в мае 1724 года, в ожидании намеченного торжественного обручения этой пары, придворный живописец Иван Никитин мог получить почетный заказ на отдельные изображения будущих супругов.

Можно, конечно, предложить и другое, более вероятное, объяснение странностям в тексте доношения Никитина. Придворному живописцу в действительности было указано запечатлеть для потомков образы членов императорской семьи в том составе, который был представлен на ключевой церемонии коронации в Кремле. Заказ включал, естественно, портреты цесаревны Елизаветы и малолетнего великого князя Петра Алексеевича. (И, конечно, в него не входило изображение чужеродного герцога Голштинского). Но из всех картин в рабочей горнице живописца хозяин Назимов «нечестно» выставил только два изображения. В этом случае обращение Ивана Никитина на высочайшее имя доносит до нас личный политический выбор неистового подъячего, сугубо ополчившегося на изображения двух наиболее вероятных престолонаследников: Анны Петровны и юного Петра Алексеевича. Будем надеяться, что эти две работы Ивана Никитина сохранились до наших дней и ожидают обнаружения и опознания.

Вернемся к событиям 1724 года. Свадебная церемония была по ряду причин отложена — и надолго. Благоразумие требовало от Петра I повременить со столь необратимым шагом до прояснения внешней обстановки, сохранявшей в мае 1724 года существенные элементы неопределенности.

Во-первых, на юге грозила война с турками; во-вторых, Петр I далеко не был уверен, удастся ли ему утвердить шведский престол за тем, кого он назначил себе в зятья. Как сообщал о тех днях осведомленный Кампредон, царю «крайне необходимо было разузнать сначала, сложатся ли дела с Турцией, и таково ли настроения шведов относительно герцога, как ему говорили31». В ожидании вестей из Порты царь в мае отложил вторую поездку на Олонец. Наконец, к великому облегчению, пришло известие о том, что 12 июня 1724 был подписан Константинопольский договор, разграничивающий сферы влияния Российской и Османской империй в Закавказье.

Но к этому моменту с новой силой возобновились приступы развивающейся болезни царя, заставившие его изменить свои планы. Летом и осенью 1724 года государь сильно недомогал. В июне 1724 г. Пётр I отправился в Подмосковье, на Угодские заводы Мёллера, где были открыты целебные минеральные источники. Но болезнь царя приняла воспалительный характер. Лечили императора Лаврентий Блюментрост и гоф-хирург Паульсон. Для консилиума из Москвы был вызван доктор Николай Бидлоо32. В августе — вторая поездка в Олонецкую губернию, на курорт (с. 134)Марциальные Воды. В сентябре 1724 года император начал как будто поправляться. Считая себя совершенно здоровым, он предпринял морское путешествие в Шлиссельбург и Лахту. В ноябре 1724 года, принимая участие в спасении тонувших в Финском заливе солдат и матросов с севшего на мель у Лахты бота, он сильно простудился.

За всеми этими бедами проблемы герцога Голштинского отошли как бы на второй план. Но внезапно произошло событие, которое сделало брачный союз голштинца и Анны Петровны остро актуальным, причем по совершенно иным, не внешнеполитическим, но чисто внутренним причинам первостепенной важности. Они были связаны — ни много, ни мало — с проблемой российского престолонаследия.

Есть факты, говорящие, что именно в пользу цесаревны Анны Петровны Петр I подписал завещание после неожиданной смерти царевича Петра Петровича33. Екатерина же стремилась выдать Анну замуж за кого-нибудь из иностранных принцев и тем самым освободить место для себя. (Именно это имел в виду Кампредон в цитированном выше письме). И царица добилась своего. Накануне ее коронации в Москве в мае 1724 года Петр переписал завещание. Его преемницей должна была стать Екатерина.

Но в начале ноября разразился грандиозный скандал, связанный с камергером Виллиамом Монсом, братом Анны Монс, бывшей пассии Петра I. Оказалось, что блестящий молодой камергер, помимо прочих прегрешений, совершенных в сговоре с группой лиц, вошел в тайную связь с самой императрицей Екатериной Алексеевной.

5 ноября 1724 года дворцовому лакею Ширяеву некий незнакомец, встретившийся ему на Невском проспекте, вручил разоблачительное письмо анонима на имя государя, которое перепуганный лакей доставил кабинет-секретарю царя А.В. Макарову. 9 ноября в величайшей тайне Петр I сам отправился допрашивать Монса34.

Уже 16 ноября 1724 года всех обвиняемых привели на Троицкую площадь к только что выстроенному эшафоту. Если верить запискам Н.П. Вильбуа, вице-адмирала русского флота французского происхождения35, Петр I хотел казнить и Екатерину. Его удержали от этого А.И. Остерман и П.А. Толстой. Действительно, если казнить Екатерину за супружескую неверность, то встанет вопрос о том, кто подлинный отец ее дочерей? И тогда ни один из европейских принцев не сможет жениться на русских великих княжнах. Вот этот-то аргумент и заставил императора смириться. 10-го ноября рано утром он послал А.И. Остермана к герцогу Голштинскому Карлу Фридриху.

Уже 24 ноября, за два месяца до кончины императора, он и герцог подписали брачный контракт. Царь отдавал Карлу Фридриху свою старшую дочь — Анну, но будущие супруги отрекались «за себя, своих наследников и потомства мужского и женского полу от всех прав, требований и притязаний на корону и империум Всероссийский… с сего числа в вечные времена».

Но тут же был подписан тайный договор, по которому Петр I получал право забрать в Россию родившегося от этого брака сына (даже вопреки воле родителей!), чтобы сделать его наследником русского престола36.

(с. 135)Только с учетом этого тайного дополнения становится понятен план императора. Он содержал в себе три судьбоносных для державы составляющих. Как видим, царь перенес свое предубеждение по отношению к сыну Алексею на внука Петра и сознательно пресек линию на наследование трона российского по мужской ветви Романовых.

Вряд ли такое решение государя определялось чувством личной антипатии. За ним стояло хладнокровное понимание опасности для судьбы реформ сил, стоящих за малолетним великим князем, тех же, что связывали ранее свои надежды с царевичем Алексеем. Ход истории показал, что Петр Великий в этом вопросе был провидцем. Отсекалась от короны и чужеродная неверная Екатерина. И особенно прямо, даже грубо, выражалось презрительное недоверие к этому ничтожеству, настырному голиштинскому герцогу, управляемому графом Бассевичем37. Император в свои 52 года рассчитывал еще пожить и обрести вскорости внука от любимой дочери Анны. (И ведь действительно, 10 февраля 1728 года Анна и в самом деле родила мальчика Карла Петера Ульриха, которого признает императрица Елизавета).

Как пишет Е.В. Анисимов, договором с голштинцами и проведенным в тот же день обручением жениха и невесты Петр решил для себя головоломную династическую задачу. Думал, что решил.

Нам нет нужды доказывать, что в те мрачные дни у императора не было никакого желания учинять торжества по случаю обручения дочери с голштинцем. Поэтому и придворный живописец вряд ли получил заказ на портрет будущей четы.

3.3 Герцог и императрица (с. 135-143)

Петр I умер 28 января 1725 года. Берхгольц записал в свой дневник, что даже гвардейцы рыдали как дети. «В то утро не встречалось почти ни одного человека, который бы не плакал или не имел глаз, опухших от слез». То, как переживал придворный живописец Иван Никитин смерть великого человека и своего личного благодетеля, рассказало нам изображение усопшего царя на смертном ложе в ГРМ. Кончина Петра I, монарха, великого среди заурядных правителей Европы, потрясла Россию и громким эхом отозвалась в столицах других государств, среди которых у России не было и не могло быть друзей.

И вдруг вскоре, в начале мая 1725 года, траур по усопшему Петру I прервали и устроили пышную свадьбу герцога Голштинского Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны. Отчего такая неприличная спешка? Оказывается, новая самодержица имеет, как ни удивительно, стратегические замыслы. И связывает их именно с этим браком, лишающим Анну шансов на русский престол.

Свадьба была назначена на день годовщины коронации Екатерины. После нее Бассевич с герцогом приобрели значительное влияние на Екатерину I, по своему уму и склонностям никак не являвшуюся государственным деятелем. Она поставила добытый потом и кровью престиж державы, напрягла ее военные возможности на цели удовлетворения голштинского герцога в его притязаниях на перешедшие датчанам земли Шлезвига38.

(с. 136)Воинственная теща просто рвалась в бой, обещая лично возглавить войско. Летом 1725 года большинство иностранных дипломатов были убеждены, что вот-вот начнется «война мести» России против Дании38. Бил тревогу в своих донесениях датский посланник в Петербурге Вестфален: «Царствование этой шведки всегда будет представлять собой величайшую опасность для Дании, потому что ее зять — завзятый противник нашего короля».

Куда более информированный Кампредон доносил в письме от 22 мая 1725 года: «Герцог Голштинский … несколько часов тому назад объяснил Царице, что обстоятельства как нельзя более благоприятствуют теперь разрешению его дела прежде, чем король датский успеет собраться с силами и найти опору в покровительстве /австрийского/ императора. Он вполне уверен, что в нынешнем году нападения не будет и потому чрезвычайно легко вторгнуться в его владения и принудить его удовлетворить его, герцога. Францию и Англию можно выгородить заявлением, что их гарантия остается ненарушенной, а только принуждают Данию дать справедливое и разумное удовлетворение».

Эти строки письма посланника пополняют составляемый нами образ голштинского герцога Карла Фридриха. Поразительны и легкомыслие молодого родовитого авантюриста, и его готовность рисковать чужой кровью и за чужой счет.

И действительно, к Петербургу стягивались войска, солдат сажали на галеры. 23 июля русские корабли вышли в море, согласно распускаемым слухам, — для нападения на Копенгаген. Датскую столицу охватила паника. И тогда она воззвала о защите к союзной Англии.

Совместная англо-датская эскадра, упреждая поход русских кораблей и галер, блокировала Ревель — важнейшую военно-морскую базу империи. В своей грамоте английский король Георг предупредил Екатерину, что если Россия нарушит «всеобщую тишину на севере», британский флот не позволит русским кораблям выйти в море. В ответной грамоте царица гордо отвечала, что она, «будучи самодержавной и абсолютной государыней, которая не зависит ни от кого, кроме единого Бога», выведет свой флот в море. Однако подтвердить слова делами она, к счастью, не решилась — английский флот господствовал на Балтике. Постепенно накал страстей стих, тещины сборы в поход отменили, но престижу России был нанесен огромный ущерб39. Конечно, вся эта некрасивая история, недостойная новорожденной великой европейской державы, не могла прибавить популярности голштинскому герцогу среди тех обитателей Петербурга, кто был в курсе истинного смысла происходившего передвижения войск и кораблей. К таким, несомненно, принадлежал «персонных дел мастер» Иван Никитин.

Было бы странно, если бы этот штатный придворный живописец по случаю бракосочетания цесаревны и герцога не получил бы заказ на торжественный двойной портрет молодоженов. Попробуем реконструировать настроение, с которым летом 1725 года мог приступать к работе над подобным заказом Иван Никитин, пока еще вольнодумец.

(с. 137)Он, по всей видимости, был хорошо знаком по крайней мере с одной из своих моделей. Анну он писал и ребенком, и взрослой, всего год назад. Что касается герцога, то Карл Фридрих, воспринимавший от купели дочь Рагузинского, был, следует полагать, в дружеских отношениях с графом Саввой. Последний же поделился бы своими впечатлениями от личности герцога с близким ему живописцем Иваном Никитиным, приступающим к работе над образом голштинца. Посмотрим, каким должен был выглядеть герцог в глазах сербского графа.

Непосредственно перед бракосочетанием, в апреле месяце, Рагузинский с любопытством наблюдал за поведением Карла Фридриха в деле, наиболее занимавшим тогда министерские умы в Петербурге. После похорон Петра I возобновились переговоры французского посланника Кампредона с русскими министрами о заключении союзного договора с французским и английским дворами. К этому времени единственным принципиальным к тому препятствием являлось требование Екатерины о возвращения Шлезвига ее будущему зятю, голштинскому герцогу.

И тут вдруг агенты французского посла приносят Кампредону сенсационную, волнующую весть, которую тот поспешил немедленно огласить в письме своему министру де Морвилю от 21 апреля: Карл Фридрих объявил русским министрам о своем отказе от претензий на Шлезвиг, чтобы не мешать заключению важнейшего для России договора.

Посол радостно сообщал: «Московских министров видимо изумило выражаемое герцогом согласие отказаться от возвращения Шлезвига; но голштинские объяснили, что так как необходимо кончить это дело полюбовно, то государь их, обдумав, решился на эту уступку, дабы не замедлять заключение союза между Францией, Россией и Англией»40.

Многоопытный дипломат Кампредон, проявивший от счастливой неожиданности определенное простодушие, опомнившись, пожелал все-таки услышать замечательное известие непосредственно от его источника. И уже через три дня, всего-то за пару недель до свадебных торжеств, он сообщает в новой депеше к Версальскому двору о состоявшейся доверительной беседе с герцогом. Карл Фридрих напрямик заявил французскому посланнику Кампредону, что «предпочтет предоставить дела Богу и времени, чем идти на постыдное соглашение, которое оставит его потомству позорные доказательства того, как он, без всякой нужды, пожертвовал владением, законно принадлежащим ему по праву рождения... Он мужественно отверг предложения, сделанные ему в этом смысле Англией, в то время, когда он, всеми покинутый, находился в самой крайней нужде, и не вступал еще ни в какие обязательства с Россией. Милосердию Божию угодно было изменить это печальное положение. Он ныне зять и, так сказать, правая рука могущественной Государыни, которую честь и узы крови обязывают непременно сделать для его блага все, что она в состоянии. Предполагая даже, что ему придется жить на счет этой государыни все время до получения вознаграждения за потери, это все не так бесславно, как вступить в невыгодное соглашение с датским королем». Ситуация окончательно прояснилась чуть позже, еще ближе ко дню свадьбы герцога. То, что Кампредон докладывал в депеше своему королю от 3 мая 1725 года, также заслуживает пространного цитирования41:

(с. 138)«Я уже имел честь доносить в предыдущих депешах своих, что герцог Голштинский и его министр не раз высказывали мне просьбу к Вашему Величеству и к королю английскому о даровании герцогу какой-либо ежемесячной денежной помощи, пока он не вступит во владение тем вознаграждением, какое будет ему назначено. Я даже ожидал подобного предложения и от русских министров, но они его не сделали, предоставив герцогу Голштинскому то, что было бы несовместимо с достоинством Царицы. Но сейчас Бассевич объявил мне от имени герцога Голштинского, государя своего, что доброжелательство и усердие, с коим он старался устранить все затруднения переговоров, дают ему право надеется, что Ваше Величество и король английский соизволите помочь ему 12 000 банковых риксдалеров в месяц, доколе действительная поддержка Вашего Величества, при помощи Провидения, поставит его в обладание тем вознаграждением, коим он ограничил свои требования из угождения Вашему Величеству».

Указанная в депеше точная цифра испрашиваемого вспомоществования свидетельствует о том, что Карл Фридрих герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторп обладал практическим складом ума. Если же говорить о женитьбе голштинца на Анне Петровне, то его подвигала к браку отнюдь не сердечная склонность к красавице принцессе. В то время, когда еще не был окончательно решен вопрос о том, какая из дочерей царя станет голштинской герцогиней — Анна или Елизавета, он с равным пылом ухаживал за обеими.

Живой ум и волевой характер цесаревны Анны Петровны хорошо известны, поэтому нас будет интересовать только подлинное ее отношение к Карлу Фридриху, жениху, а потом и супругу. Иван Никитин, несомненно, сумел бы отразить его в «семейном» портрете образовавшейся четы — в своей, теперь нами узнаваемой, уникальной манере. В отношении цесаревны Анны к герцогу есть две не пересекающиеся линии: во-первых, ее взгляд на данный «династический» брак в свете собственных перспектив на престолонаследие и, во-вторых, личное мнение дочери Петра Великого о голштинце.

Что касается первого вопроса, то в отсутствии прямого источника историки вынуждены ссылаться на суждения о настоящих намерениях цесаревны, содержащиеся в известном сообщении прусского посланника Мардефельда в Берлин, написанном накануне коронации Екатерины I в начале мая 1724 года. Он сообщал, что Анна, которую император «сделал бы после своей смерти наследницей короны, если бы это только зависело от его воли, не очень хочет быть наследницей, ибо, во-первых, сочувствует великому князю, а во-вторых, гнушается престолонаследием, в особенности с тех пор, как заметила, что все мысли ее матери направлены на это дело и что она видит в ней соперницу… При этих обстоятельствах, да еще по той причине, что сама мать поддерживает отвращение старшей великой княжны к престолонаследию, сама домогаясь его, дело с браком получило другой оборот. Императрица из-за своих видов начала способствовать целям герцога Голштинского...».

Однако, кредит доверия к словам самоуверенного Мардефельда о подлинных намерениях Петра Великого и членов его семьи должен быть неизмеримо ниже, чем к сообщениям французского посланника Кампредона, имевшего в Петербурге источники информации в самом высшем правительственном кругу.

(с. 139)В действительности Анна Петровна, очень рано повзрослевшая, умная, волевая, настоящая дочь своего отца, была вовсе не лишена державного честолюбия и самым серьезным образом относилась к правам престолонаследия — собственным и своего потомства. И не только в отношении российского трона. Анна отнюдь не упускала из вида также и шансы супруга на шведскую корону, активно способствуя их упрочению42. Но основной целью цесаревны Анны Петровны была, конечно, корона ее незабвенного отца. Она верила в свое предназначение и боролась за него.

Драматическое сражение за престолонаследие разразилось весной 1727 года, когда стало очевидным, что дни Екатерины I сочтены. В середине апреля того года французский поверенный в делах Маньян, сменивший Жака де Кампредона, сообщал: «Государыня до того ослабла и так изменилась, что ее почти узнать нельзя». Остро встал вопрос о наследнике престола.

Неотвратимость конца осознала, наконец, и сама императрица, начав обсуждать с ближними своими судьбу российского престола. В круг претендентов по праву могли входить только старшая дочь усопшего императора Анна, затем его младшая дочь Елизавета, и, наконец, внук, подросток, великий князь Петр Алексеевич.

Что касается Анны, она не могла претендовать на корону не столько по причине дурной репутации ее чужеродного супруга, сколько в силу безоговорочного отказа ее и мужа ее от прав на престол по брачному договору 1724 года. Но преимущественные права наследника самой Анны были бы незыблемы, обладай она потомством мужского рода. Тогда Анна Петровна стала бы регентшей-правительницей, по примеру Софьи Алексеевны, до совершеннолетия сына.

Отсутствие потомства после двух лет замужества цесаревны — вот он, судьбоносный момент, почти не упоминаемый историками. Он же в немалой степени определял неуважительную неприязнь русских к герцогу: за два года брака сей иноземный любитель танцевать проявил бессилие зачать столь желаемого и ожидаемого внука Петра Великого, сына его всеми любимой дочери. И к концу 1726 года от него уже не ждали ничего путного43.

Именно по этой причине в апреле 1727 года казалось решенным, что Екатерине наследует ее младшая дочь Елизавета. При условии, конечно, если мать успеет выдать цесаревну замуж, создав тем самым условие появления очередного поколения законных наследников.

Вот что поверенный в делах Маньян сообщал в Версаль министру графу де Морвилю 12 апреля 1727 года о петербургских настроениях: «Насчет Государыни все убеждены, что она распорядится престолом в пользу принцессы, младшей дочери своей, которую выдаст, если возможно, за епископа Любского».

И далее в том же письме о позициях Анны Петровны: «Герцогиня Голштинская, однако, не усматривает во всем этом никакой реальной выгоды для себя лично. Вместе с тем она знает, что ничто не могло бы так всецело изменить положение вещей и так прочно обеспечить ее собственную участь, как появление у нее потомства. Между тем от герцога, супруга своего, она получить такового до сих пор не могла...»44.

(с. 140)Ее более опытная мать оставила всякие надежды на герцогскую силу еще раньше. Впервые императрица определилась в своем решении в пользу Елизаветы еще зимой. Маньян в письме от 12 февраля сообщал любопытные подробности: ««Царица, руководимая советами Толстого и убежденная в неискренности искательств герцога в пользу Великого Князя, питает в отношении престолонаследия совсем иные замыслы, не касающиеся ни Великого князя, ни герцога Голштинского, который нелюбим русскими. Говорят, что это открылось лишь на днях, во время легкого нездоровья Царицы, заболевшей было поносом. Она очень ослабела и находилась в лихорадочном состоянии, и тут, говорят, высказала, что вопрос о престолонаследии не касается никого, кроме младшей дочери ее, принцессы Елизаветы; что она безотлагательно объявила бы ее наследницей, если бы могла теперь же обеспечить ее, выдав ее замуж за епископа Любского, в случае согласия последнего перейти в православие, что было бы необходимо для ее плана».

А далее Маньян приводит деталь, как нельзя лучше характеризующую честолюбивую цесаревну Анну: «Герцогиня Голштинская огорчилась до крайности, услышав эти слова Царицы, заперлась в своей комнате и несколько дней сидела там, обливаясь слезами»45.

Естественное в российских реалиях условие Екатерины о переходе упомянутого выше епископа Любского в православие не могло не создать проблемы в ее проекте возведения на престол младшей дочери. К тому же этот епископ, прибывший в Петербург в октябре 1726 года, оказался Карлом-Августом, столь же тщедушным двоюродным братом все того же герцога голштинского, что никак не могло поднять настроение в петербургских придворных кругах.

Вероятно, только отчаяние двигало А.И. Остерманом, который предложил Верховному тайному совету дикий план выдать замуж шестнадцатилетнею принцессу Елизавету за одиннадцатилетнего великого князя, ее собственного кровного племянника. Запросили Святейший Синод, а может ли племянник вступить в брак с теткою? Как пишет Н.И. Костомаров, Синод отвечал, что это не может быть дозволено ни божескими, ни человеческими законами. (Для успокоения совести думали было отнестись с таким вопросом ко вселенским патриархам, но тут Екатерина умерла).

Тогда-то у плодовитого на идеи А.Д. Меншикова обозначился шанс обеспечить собственное будущее, сделав ставку на уже несколько подросшего великого князя Петра Алексеевича в качестве легитимного наследника. К тому времени, ввиду сложившегося положения, число сторонников великого князя стало, естественно, быстро возрастать. И в голове светлейшего князя родился план женитьбы подростка, только не на царской, а на собственной дочери, Марии Александровне Меншиковой.

Ему было проще реализовать свой план в два этапа. Сначала следовало уговорить умирающую императрицу на брак великого князя с своей дочерью, оставляя приоритет в наследовании престола за Елизаветой. А.Д. Меншиков не мог не видеть неосуществимость брака Елизаветы и епископа Любского, не предвидеть, что великий князь станет наследником простым ходом событий.

(с. 141)И уже в марте он получил согласие Екатерины на брак своей дочери и великого князя. Маньян 25 марта 1727 года писал де Морвилю: «Царица дала свое согласие на брак Великого князя с младшей дочерью Меншикова. Это так же поразило русских политиков, как и встревожило герцога Голштинского. Герцогиня Голштинская и сестра ее тщетно уговаривали Царицу взять свое согласие назад»46. Да, тщетно, потому что в данном варианте, как полагала Екатерина, незаменимый сердечный друг Александр Данилович получит удовлетворение при соблюдении интересов ее собственной кровной линии.

Вторая задача светлейшего была потрудней. Она сводилась к тому, чтобы в подходящий момент убедить умирающую императрицу составить правильное завещание, в котором надлежало не только благословить брак великого князя с М.А. Меншиковой, но и назначить подростка Петра Алексеевича наследником престола. Конечно, при таком решении собственное потомство Екатерины в лице старшей дочери Анны с нисходящими лишалось всяких видов на российский престол.

Вот тут-то Анна Петровна и показала отцовский характер. Она предприняла драматические попытки повлиять на слабеющую на глазах императрицу, взывая к ее материнскому чувству. Привлекла к тому и младшую сестру Елизавету. Обе со слезами и на коленях просили мать отменить решение. Нет, не о престолонаследии в пользу великого князя, а только о браке этого мальчугана и княжны Марии Александровны. В таком случае всесильный в том момент Александр Данилович стал бы в ином искать свой личный интерес.

Но тут гибкий ум светлейшего предложил компромисс, за который смогла ухватиться в свои последние часы уже беспомощная монархиня: наследником престола становится великий князь, но если он умирает бездетным, то очередь переходит сначала к Анне с ее наследниками, а потом — к Елизавете. Кроме того, Меншиков обещал герцогской паре большую сумму денег для безбедного существования в Голштинии47. А Елизавета должна была, все-таки, сочетаться браком с епископом Любским, но без видов на российский престол.

А.Д. Меншиков и ранее откровенно выталкивал молодых супругов — на родину Карла Фридриха, подальше от Петербурга, в Киль, в Голштинию... . Еще за три недели до смерти Екатерины данный вопрос обсуждался в ближайшем окружении императрицы. Доклад Маньяна от 26 апреля 1727 года доносит до нас как накал бушевавших страстей Анны, так и фантасмагорические планы голштинского герцога. Поэтому процитируем строки письма, хорошо дополняющие нужные нам характеристики сторон своеобразного брачного союза:

«Допуская, что стремятся лишь удалить герцога Голштинского из России, препятствие встретится может как со стороны герцогини Голштинской, так и со стороны самого герцога. Она громко заявляет, что уж лучше ей положить голову на плаху, чем испытать, покинув родину, участь теток ее, герцогинь Мекленбургской и Курляндской. … Он наверное станет упорно держаться своих видов на русский престол в том расчете, что, заняв последний, может быть в весьма скором времени, он тем самым получит средства овладеть и шведским престолом, когда тот освободится, отказавшись тогда от русского в пользу епископа Любского»48.

(с. 142)В последние же часы жизни императрицы А.Д. Меншиков, огласивший упомянутый выше компромисс, заявил, что вопрос отъезда четы из российской столицы в герцогскую Голштинию решен окончательно. И действительно, вскоре после кончины Екатерины I, последовавшей 6 мая 1727 года, супругам Карлу Фридриху и Анне Петровне пришлось заняться срочными сборами к окончательному переселению в Германию. Уже 25 июля 1727 года Анна Петровна была вынуждена навсегда покинуть Россию. Ее страхи, определявшие нежелание покидать Петербург, оказались, увы, провидческими. 10 февраля 1728 года Анна, наконец, родила в Киле сына, будущего российского императора Петра III. Вскоре после его рождения герцогиня Анна Петровна скончалась. Причина её смерти достоверно неизвестна. Перед кончиной Анна изъявила желание быть похороненной в Петербурге, в Петропавловском соборе, рядом с могилой отца. Где она ныне и покоится.

Как представляется, июнь месяц 1727 есть второй, после периода свадебных торжеств 1725 года, наиболее вероятный отрезок времени, в пределах которого Иван Никитин мог получить заказ на прощальный двойной портрет герцогской четы. Скорее всего, — от хорошо знавшей его цесаревны Анны, дочери Петра Великого, благодетеля живописца Никитина. Правда, существует вопрос, мог ли художник завершить эту работу ввиду, как выяснилось, краткости срока на предотъездные сборы, отпущенного А.Д. Меншиковым. (Тот распорядился сильно урезать герцогское содержание).

Нам осталось обсудить вопрос об истинном отношении Анны Петровны к Карлу Фридриху как человеку и супругу летом 1727 года, в Петербурге. (В той мере, в какой о нем мог быть осведомлен живописец Иван Никитин). Потому что настоящее свое лицо Карл Фридрих показал ей уже после отъезда из России.

А в Петербурге герцог-жених любил танцевать. (О его занятиях можно прочесть в журнале камер-юнкера Берхгольца). Как помним, Анна изначально противилась браку с голштинцем. Она, как передавали, питала отвращение к предстоящему браку из-за того, что герцог «искал в низших классах наёмной любви». Но мы не можем позволить себе удовлетвориться слухами. Нам нужны факты, зафиксированные в документах того времени. В тех, что заслуживают доверия.

Первое важное свидетельство об истинном отношении Анны к герцогу Голштинскому содержится в письме посла Кампредона к де Морвилю от 20 января 1725 года49: «Вчера я слышал, что принцесса, невеста его, весьма недовольна им с тех пор, как имела случай поближе познакомиться с ним». Фраза свидетельствует о том, что скверное мнение Анны о Карле Фридрихе проявилось при жизни императора, то есть еще до свадьбы.

Да, она дочь Марты Скавронской, но признанная свом отцом, великим императором. Ее, ту принцессу, которую примеряли к замужеству за самим королем Франции Людовиком XV, не могли особо впечатлять родовые доблести этих Готторпов. Личные же качества голштинца никак не возвышали его в глазах российской цесаревны. Он был хил, отнюдь не блистал красотой, настырен, а в нищей юности приобрел в среде нижних чинов определенное проворство, исключающее намек на державное благородство и достоинство.

(с. 143)Со временем Анна Петровна получила возможности познакомиться с герцогом поближе. По прошествии полутора лет Маньян доносил де Морвилю 12 октября 1726 года50: «Герцог Гольштинский до того расстроен эти последние дни, что даже на лице его ясно видна печаль. Может быть, у него имеются на то разного рода причины. Между прочим, холодность и несогласия, царствующие между ним и герцогиней,супругою его, и доходящая до того, что он уж более трех месяцев не допускается в ее спальню, тоже, может быть возбуждают в нем печальные размышления насчет своей участи». Такой брак, конечно, оставался бездетным, раз супружеские отношения приобрели чисто формальный характер. Но на людях они, несомненно, обменивались улыбками и лицемерными знаками внимания. (По приезде в Голштинию печальным размышлениям о своей участи пришлось уже предаваться Анне Петровне. Она часто писала письма сестре, в которых жаловалась на безрадостное существование и внезапные перемены в характере мужа. Он, такой галантный в Петербурге, в своей Голштинии стал другим. Грубым, со склонностью к вульгарному пьянству). Представляется чрезвычайно интересным узнать, как мог бы написать подобную пару несхожих людей такой живописец, как Иван Никитин, — если бы ему и в самом деле поступил заказ на двойной портрет перед отбытием герцогской четы в Голштинию в июле 1727 года.

/Окончание Главы 3 - на следующей странице сайта/